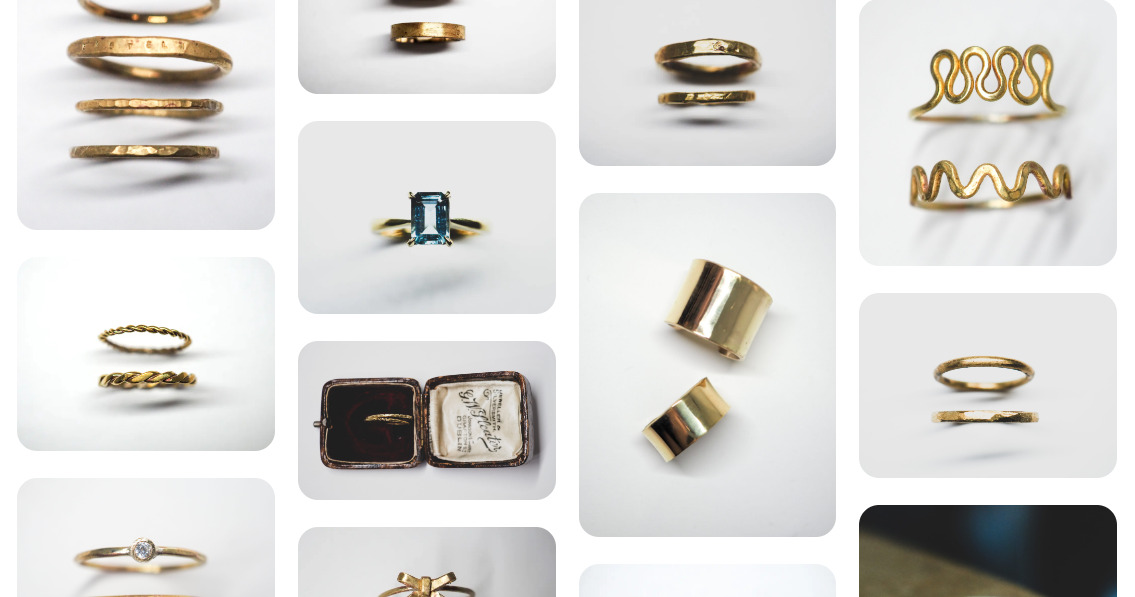

よくリングの縁についているプチプチの模様(?)があります。アンティークジュエリーなどによく使われる技法で、程よい華奢な感じを演出することが出来ます。

「ミル模様」「ミルグレイン」などと呼ばれています。

職人さんが手作業で施す伝統的なミルグレインはタガネ使いやミルの幅を計算してぴったりに収める要領など練習が必要なため、今回は初心者の方でもお手軽にその雰囲気を楽しめる方法をご説明していきます。

縁取りが出来ただけでも一気に重厚感が増すかと思います!チャレンジしていただけたら嬉しいです。

リング作りにおいての共通する工程は一部省略しております。こちらでベースとなるリングの作り方を紹介しています。

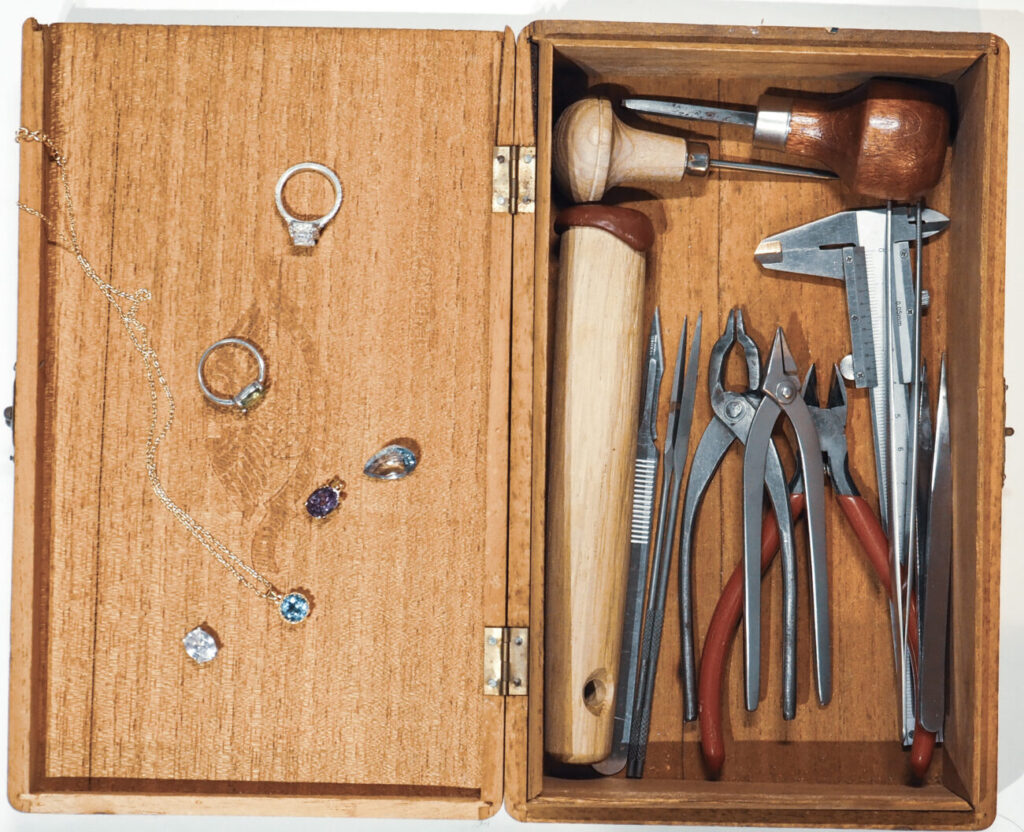

アンティーク風ミルの縁付きリング

※重ね付けアイテム:エメラルドカットのルースを使ったリング

使用する材料

今回は1.7mm厚の真鍮板をメンズ5mm幅、レディース3.5mm幅で切って作りました。

縁をつけたい場合は細身よりもある程度幅があった方がやりやすいかと思います。(推奨2mm〜)

板厚も厚い方が立体的な縁を作れます。(推奨1.3mm〜)

参考:自宅で金と天然ダイヤの指輪を作る手順(K18のロウ付け・ダイヤを割らずに留める方法)

作り方の手順

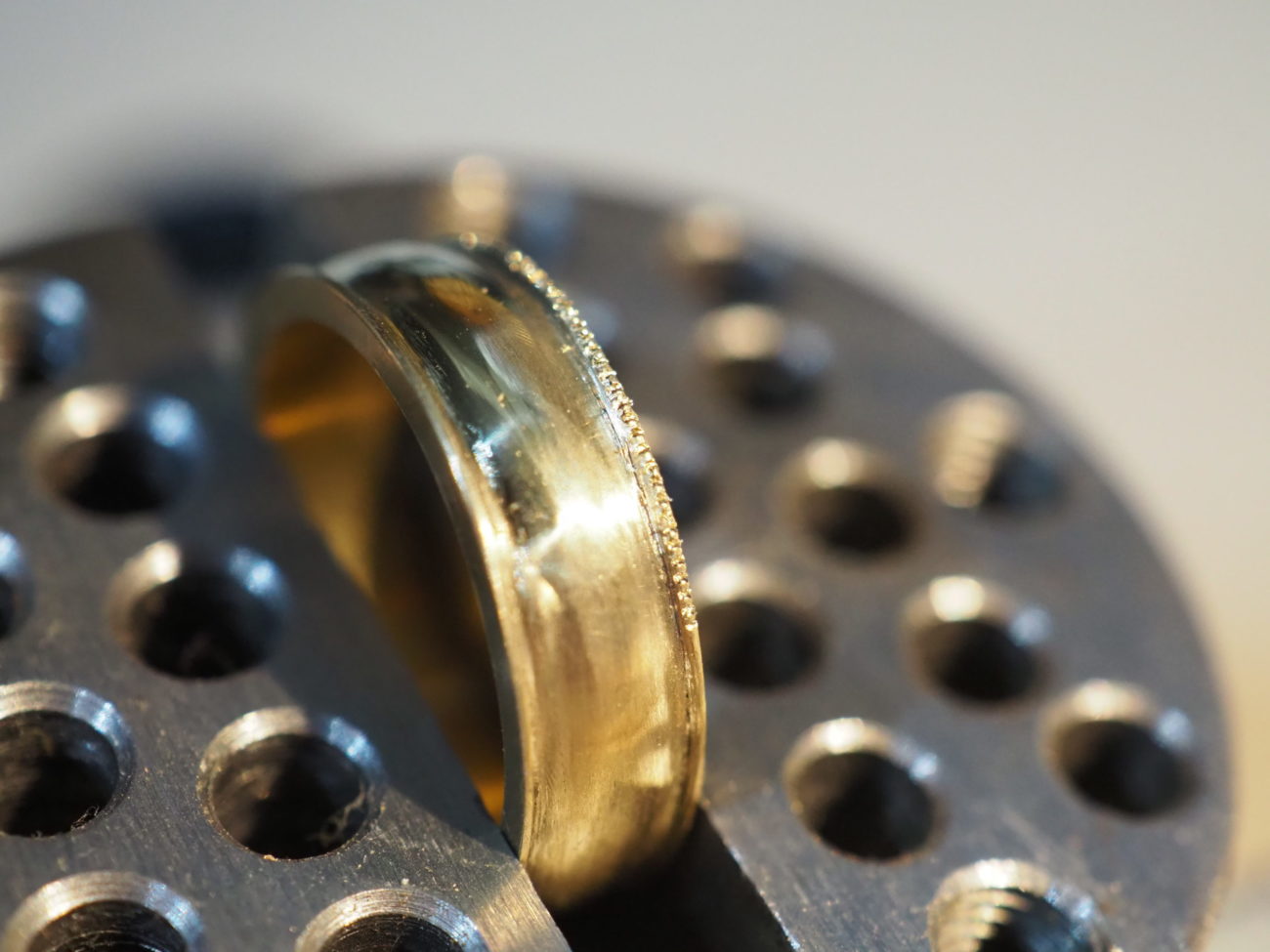

“真鍮板から作る自作リングのやり方 WEB彫金カリキュラム Step.2“のページで基本的な形状を出したところから解説しています。

表面はここから削り込んでいくので、そこまで仕上げなくて大丈夫です。

側面・内面などをある程度サンドペーパーなどで綺麗にしておくと良いと思います。(基本的な作業方法は先述のページ参照)

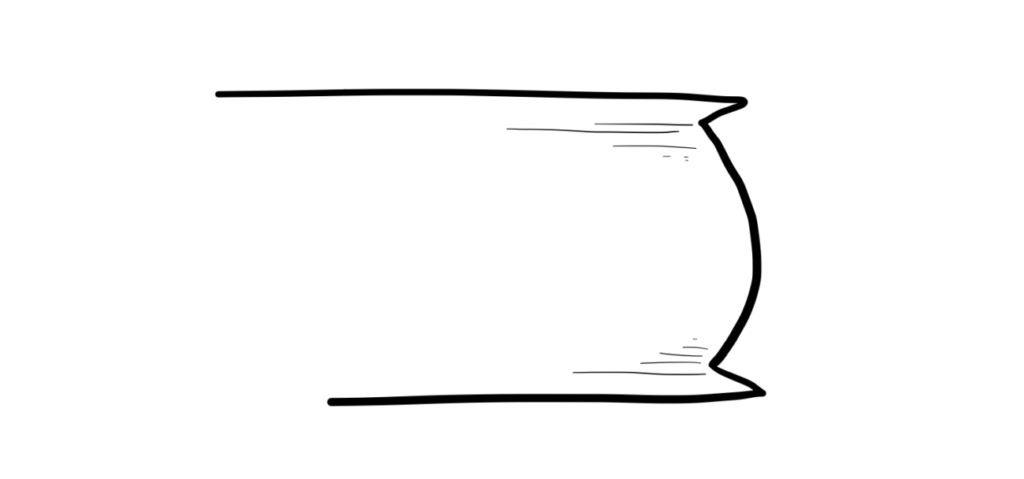

上図では内側の角がかなり尖っていますが、削ってなめらかにしておくと付け心地がよくなります。(指なじみをつけておく)

縁の線をけがいて印をつける

カニコンパスなどで0.5mm幅の線をケガきます。

幅は細い方が良いのですが、そこまで厳密である必要はありません。なんとなく細い線があればOKです。

カニコンパスがない場合は、カトラリーのナイフやフォークを下記イラストのようにして引くと良いです。

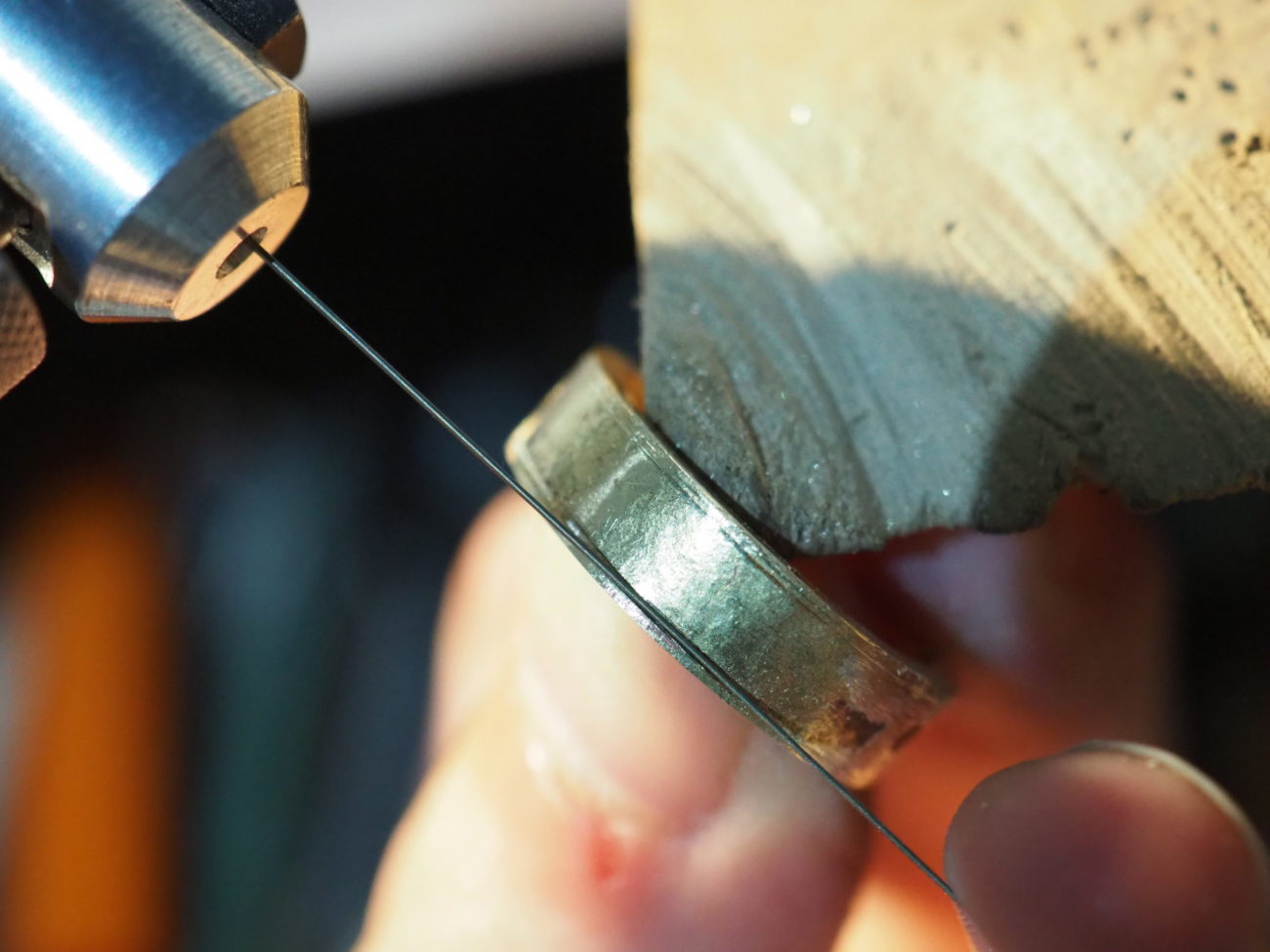

ケガキ線に沿って糸鋸で切れ込みを入れる

それが済んだら糸鋸でケガいた線のところに切れ目を入れます。

刃のサイズは#0を使いましたが、特に決まりはありません。(あまり細いとヤスリがけしづらく※後述、太いと糸鋸の跡を消すのが大変です。)

切れ込みの深さは刃の幅くらいにしておきます。

一周切れました。なるべく縁の方が細い幅になるように意識すると良いです。

ヤスリで縁を残して曲面に削る

平ヤスリは一面ヤスリ目が付いていないことが殆どです。

これはヤスリがけしたくない面とそうでない面の境を削る時に使えます。

もし画像の様になってない場合や、ちょっとギザギザが気になる場合は、100円ショップにあるダイヤモンドヤスリでヤスリを整えて下さい。

ダイヤモンドヤスリであれば、硬い工具でも加工することが出来ます。取っ手が痛い時なども丸めてツルツルにしておくと長時間作業しても楽です。

ヤスリ目の付いていない方を縁に向けて、曲面に削っていきます。

糸鋸線が消えるくらいまで削り込みます。

こんな感じになりました。

縁の方も少し削っておきます。

このまま磨いて完成でもいいかもしれませんが、ミル模様をつけるっと一気に洗練されますので、ぜひ試してみてください。

磨きたいのであれば、この時点である程度光らせておいた方が良いです。

ミルが入ってから研磨剤や耐水ペーパーがけをやると、縁の模様に当たって消えてしまう可能性がある為です。

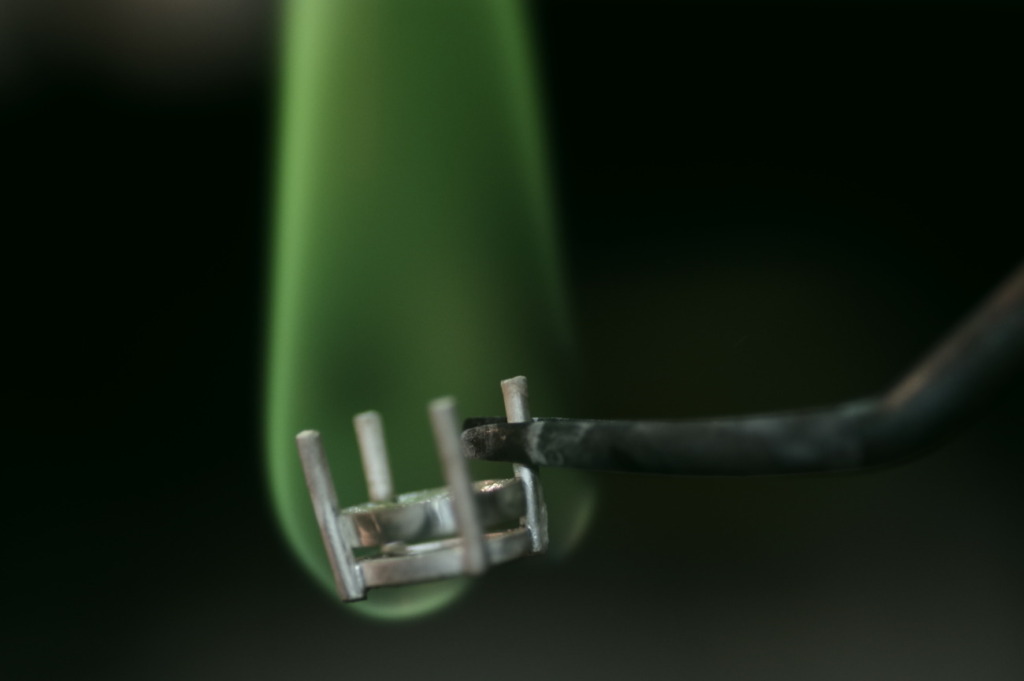

ミル模様をつける

今回は2通りのミル模様の付け方を解説します。

その昔はナナコタガネやミルタガネは売っていなかったので自作する必要がありましたが、今では1本100円くらいで売っていますので、それを使った方がお手軽です。(ただし、ぷっくり感を強調したい場合などはお誂えタガネの方がクオリティは高いです。)

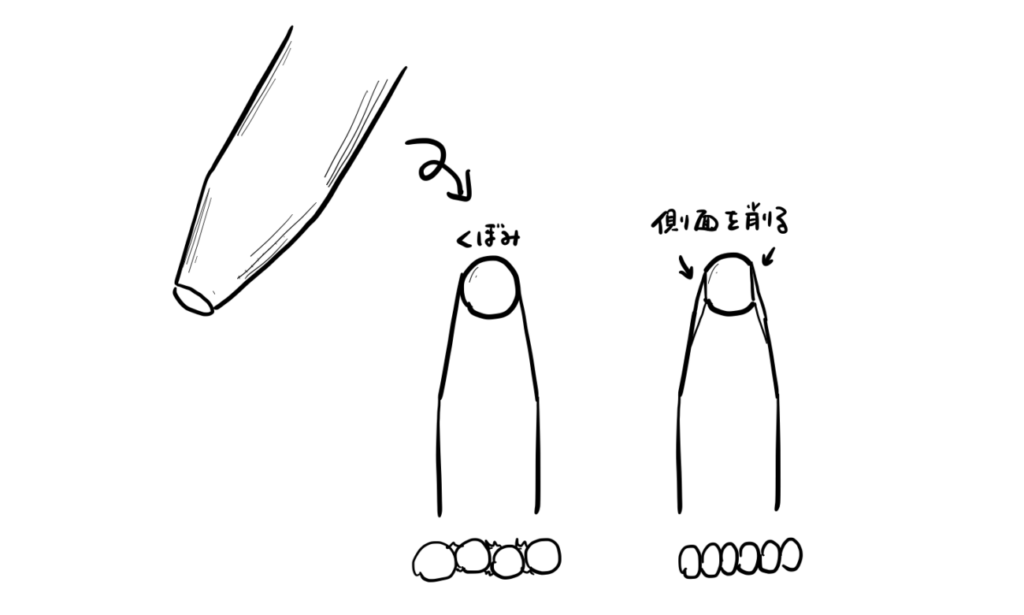

このタガネは先が丸く凹んでいて、石留めに使う道具で石を留める爪を丸めたり、倒したりするときに使います。#0から#20くらいまでサイズがあります。

消耗品なので使っているうちに角が取れてきてしまうため、新品にするか専用の矯正器具で調整が必要になってきます。

全番はそろえる必要はなく、#3〜#11くらいまでをよく使います。セットになって売っているので、石留めにチャレンジしたいと考えている方は買っておいても良いかと思います。

バラでも1本ずつ購入が可能で、その場合はミルタガネ本体の他にミルタガネホルダーという木のグリップも買いましょう。(画像右にあるマッシュルームのような形のグリップ。)

ミルタガネを縁にぐりぐりと押し付けると丸く跡がつきます。

それを連続させていくと模様になってきます。

縁と同じ幅のミルタガネで行いますが、側面を軽く削っておくと、ズレることなく打刻できます。

真鍮は硬いのでなかなか跡がつきませんが、シルバーなどの柔らかい金属であれば、もっとぷっくりした丸い跡がつきます。

今回は縁の高さをかなり高くしましたが、もっと低くするとミルの丸みだけの縁になります。

気になる方はヤスリで削って低くしてしまっても良いかと思います。

撮影のために万力に挟んでいますが、すり板を台にして手で持って付けています。

万力を持っている方は挟んでミルうちするとやり易いです。(この万力は全方向にくるくる回り、彫り留めや石留で使います。ピッチボール・彫刻台などと呼ばれています。)

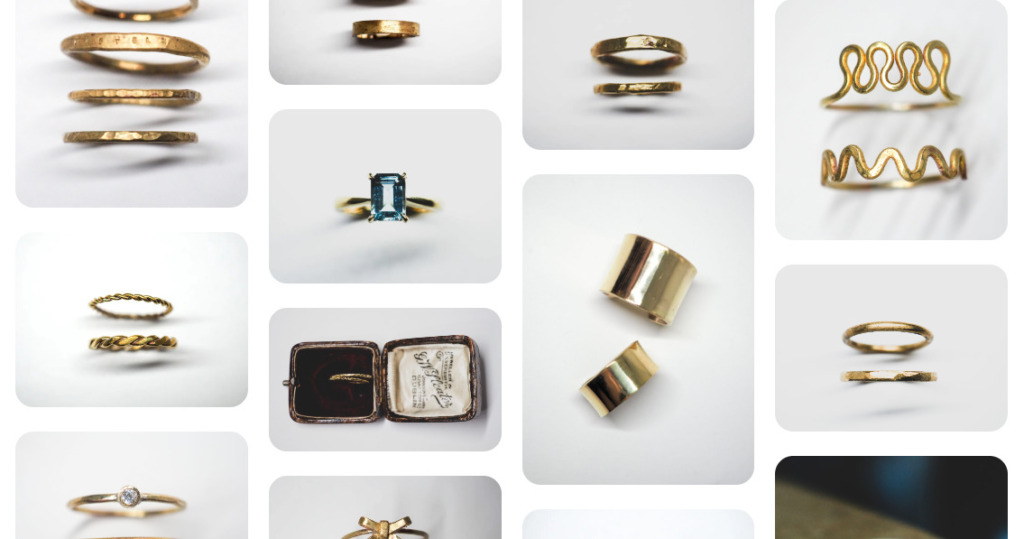

コロコロするだけで模様が付く!お手軽ツール

これはローレットなどと呼ばれるコロコロ式の道具で、縁をこれでコロコロするだけで模様が付くという優れものです。

これもサイズが沢山ありますが、あまり小さいものだと細かすぎて全く分からないので、#10以降のものがおすすめです。(今回は#10を使います。)

これはミルタガネ用のグリップとは別に、洋彫りタガネ用のグリップが必要です。(ない方は木片に小さめの穴をこじ開けたものでも代用できます。)

ミルタガネ用のグリップは、内部に真鍮の受け軸が入っていて円柱形のものしか入りませんが、洋彫りタガネ用のものは木に小さめの穴が開いているだけです。

画像の様にローラー状の部品に連続したボコボコが付いていて、これを押し付けて模様をつけるという仕組みです。

何回かコロコロする際には、ピッチがずれてダブらないように気を付けましょう。ほかでも石留の縁や、フクリンの縁などを簡単に華やかにできます。

ただ、一粒一粒手作業で行われる伝統的なミルグレイン技法に比べてふくらみが小さく立体感は劣ります。高級なお誂え品だと、真ん丸な球が手作業とは思えないくらい正確に規則正しく並んでいて感動します。

大量生産がメインになった昨今ではなかなかお目にかかることもありませんが、ハイジュエリーなどを見る機会があった際には注目してみてください。

さいごに

真鍮はシルバーに比べて硬いので、立体的な模様を出すには手こずりますが、シルバーであればもう少しお手軽だったなぁと思いました。

ハッキリ言ってと太い幅のリングの方は丸く球になっているというよりかは跡が付いているだけなので、これでミル打ちと言ってしまうと怒られそうです。

ベテラン職人さんが見たら鼻で笑われそうです。

どこかの機会で私の練習もかねて、丁寧に作った伝統的なミルグレインを貴金属でやったものをUPしようと思います。

その際はぜひご覧いただけたら幸いです。

そうは言いましたが、初心者の方でもお手軽に雰囲気アップを狙える装飾ではありますので、知っておくと何かと役に立つのではないでしょうか。

最後までご覧いただきありがとうございました。

5日間の無料メール講座 開催中です!

自宅で作れる本格派ジュエリー

5日間に分けて材料の買い方から、金ロウのコツ、石座の作り方…貴金属の仕上げ方…各工程を解説しています!

無料ですので是非、ご登録いただけたら嬉しいです!

ご家族やお友達へのプレゼントとして、ちょっと作ってあげる…なんてこともできちゃう!

さらに…

メルマガ登録でPDFプレゼント中!

”自宅で 彫金を始めるために高コスパで必要最小限を厳選した道具リスト”PDFも無料プレゼント中!

これさえがあれば大体が作れる道具を厳選しました。最小限だと言っても、かなり色々なものが作れます。

COMMENT