彫金の道具はその用途に合わせて個々に道具が存在していて、その数は膨大なので迷います。

今回は石留の道具のリストアップしました。お買い物に行く際はこちらを参考にしていただけたら幸いです。

また、使いやすくなるカスタム方法や、100均のものを活用する方法も紹介しています。

もくじ

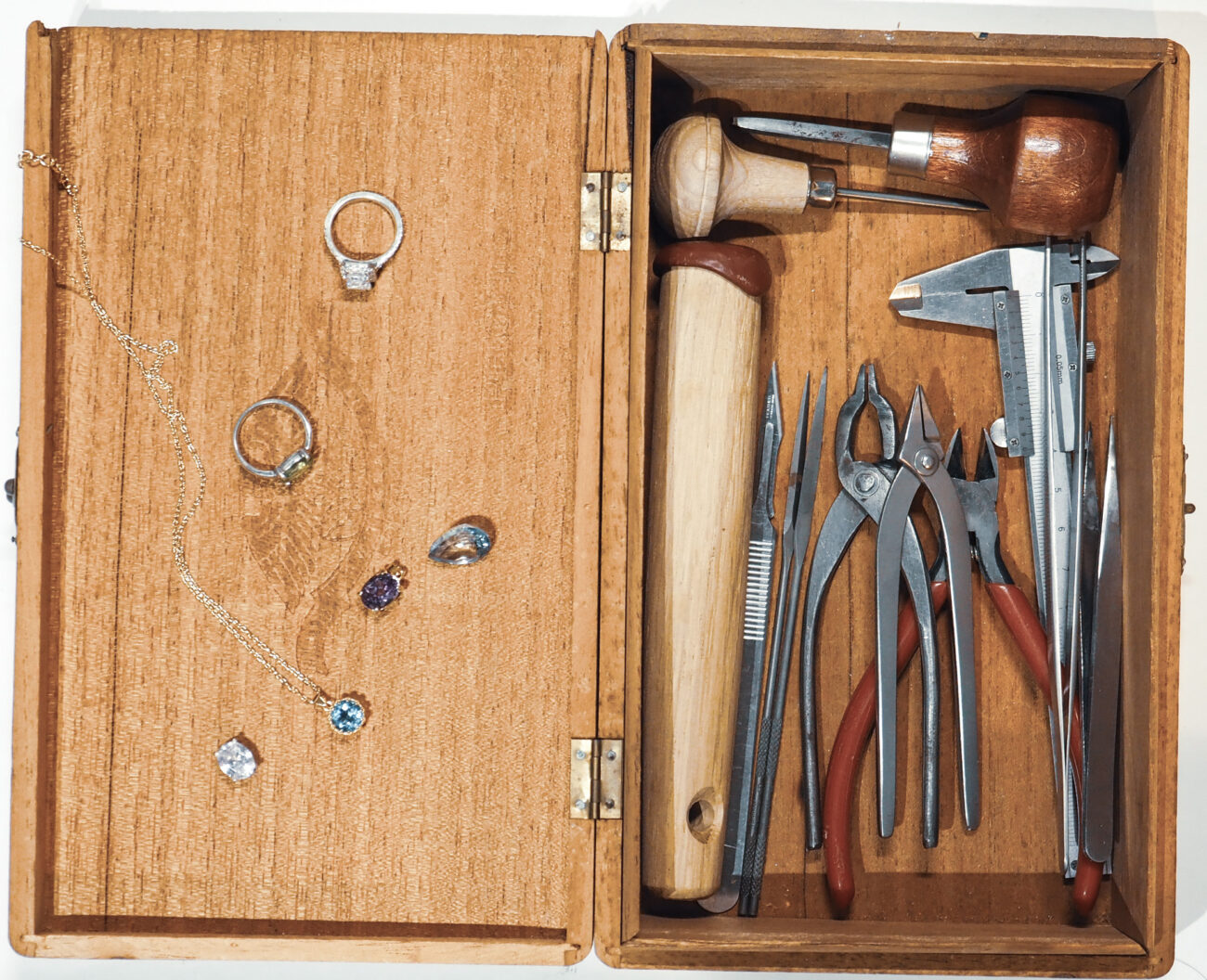

石留の基本的な道具(ツメ留めなどの軽作業の場合)

市販の空枠に留めたい、ちょっとだけやってみたいというだけであれば、今からご紹介する1~7までの道具だけで構いません。爪を倒すだけなら1.2.6だけでも可能です。

フクリン留めなどの本格的な石留めをしたい方はそれ以外の道具も必要になってきます。

市販の空枠への留め方はこちらで紹介しています。

【自宅でできる】空枠に自分でルースを留める手順・やり方

1. 時計ヤットコ

時計修理用のヤットコで、通常のものと比べて精密な作りをしています。爪の向きを整えたり、微調整する際に使います。

サイズが色々と存在していて、数字が大きくなるほどサイズが大きくなります。

趣味で行う彫金に関して言えば00〜0番のどちらか一本あれば十分で、1番2番と複数サイズを持っていても使用するシーンはあまりないかと思います。数字が小さいほど細いものになります。

価格は1500円前後で殆どの彫金工具店で取り扱いがあります。

2. 石留ヤットコ

特殊な形状のヤットコで、石枠の爪を倒す際に用います。

通常のヤットコと異なり、余計な部分が当たって傷がつかない作りとなっています。

革やフェルトなどのクッションを併用します。

詳しい使い方はこちらで解説しています。

3. ニッパー

爪を切るときに使います。精密な作業が可能な大きすぎないサイズがおすすめです。

おすすめはKEIBA マイクロニッパー MN-A04 100mmで、私もこれを使っています。

これ一本で2.5mm程度までの真鍮丸線をカットできるのと、精密なカットが可能なつくりなので彫金をする上ではベストな選択肢です。

刃の仕上げがきれいで、一般のホームセンターでも取り扱いがあります。

4. 鋭利で薄いタイプの精密ヤスリ

爪を成形する際に使います。

精密な作業が必要なため、おすすめなのは番手#6の刀刃型、笹葉型の先細りになっているタイプなどの鋭利なものです。

12本組に含まれています。12本組セットで買うと7000円程度ですが、バラで購入すると1本800円前後で購入できます。

これは安いヤスリでは役に立ちませんので、趣味用途でもプロと同じものを選ぶべきだと思います。

おすすめは日本の老舗メーカーの魚地球印のヤスリです。コスパに優れていて、品質もとても良いです。

5. ナナコ(ミル)タガネ&グリップ

先にくぼみが付いていて、爪を丸めて留める際に使います。パヴェ留めなどもこれで留めています。

バラ売りもされていますが、セットで購入してしまった方が収納に困らないのでおすすめです。

画像右のグリップと左のバーをセットして使います。

大きな石を留める場合は#10、#13、#16あたりがあれば良いかと思います。

1mm~3mm程度の小さい石を留める場合は、#2,#4,#6,#8があると良いと思います。

ナナコタガネは消耗品ですので、定期的に買い替える必要があります。(潰れてくぼみがなくなってきます)

バラで購入する場合は、グリップは「ナナコ(ミル)タガネ用」と書いてあるものを買いましょう。(専用のものは軸受けに金属が埋め込まれています。)

今紹介した番手が全て入っているセットです。セットに含まれていないナナコタガネもバラ売りされています。

6. ピンセット

100均のもので構いません。ステンレス製で精密そうな見た目をしてるものを3つくらい買っておくと良いです。

ルースを掴むほか、柄の部分を使って爪を曲げたりする際にも使えます。

7. メスやデザインカッター

爪に印をつけたり、細かいバリや削りクズをこそぎ落とす時に使います。鋭利なメスがあると良いのですが、切り絵などに使うデザインカッターなどでもOKです。

より本格的な石留めをしたい場合の道具

固定材

石留はしっかりと石枠を固定すると非常に作業がしやすくなります。

松ヤニという伝統的なものや、熱湯につけると柔らかくなる樹脂など色々な種類があって迷いますが、キャメルヤニ(赤)とサーモロック(灰)の2種類を買っておきましょう。

赤い樹脂は熱湯で軟らかくして木材にセットして、バーナーで炙って使います。その木材を万力に固定します。

GC モデリングコンパウンド 中性 1枚入

解説:しっかり硬くなって良いです。3枚くらい買っておきましょう。

灰色の樹脂は弾力性があり、まとまりが良いので、リングを固定したりする際に使います。

GRS サーモロック 1本入

解説:ヒートフォームと呼ばれていますが、知らないうちにサーモロックという名前になっていました。鉛筆くらいのサイズで棒状になって売っています。2本くらい買っておくと良いです。

熱湯につけてると柔らかくなります。

こびりついた樹脂を落とす時は、有機溶剤につけておきます。

アセトンやベンジンと書いてある溶剤を購入しておきましょう。

ホームセンターの塗料コーナーに行くと、塗料の薄め液や用具洗い液として販売されています。

いずれもガソリンなどと同じ分類の有機溶剤(危険物4類)ですので、火気厳禁です。風通しの良い日陰に保管しておいてください。

石留の基本的な道具(フクリン留め)

オタフク鎚

タガネを叩くときに使う金槌です。日本の伝統工芸で広く使われていて、特徴的な形状をしています。柄付きと頭と柄のバラ売りがあります。加工の手間がない柄付きでいいかと思います。

寸や分などの尺貫法単位で種類分けがあり、大きさが異なります。(数字が小さいほどサイズも小さ苦なります。)

繊細な留めや彫りをする場合は小さいものを使います。刻印を打ったり、打ち出し技法などの力が必要な際は6寸などの大きめのものを使います。

とりあえずオールマイティな5分(直径15㎜)を1本買っておきましょう。

伏せこみタガネ

フクリン枠を叩くためのタガネです。

炭素鋼などのタガネ株(自分で先を加工して使うタガネ)で自作することが多いですが、いらないヤスリを加工しても使うことが出来ます。

曲面のものと平面のものと2種類持っておくといいと思います。

タガネ株はタイプを使用します。赤色の塗料が付いているタイプ(炭素鋼)と青色(ハイス鋼)が付いているタイプがありますが、家庭では赤の方が加工しやすいのでそちらを選びます。

ヘラ(超硬ヘラ推奨)

研磨された鉄の針で、彫金にはかなり重要な道具です。地金をこすると地金がピカピカになります。

鋼鉄製のものや超硬(混タングステン)金属で出来ているものとがあります。

鋼鉄製のものは使用しているうちに擦り傷が付いてくるので、定期的に再研磨が必要です。

超硬ヘラはメンテナンスフリーなので楽なのと、鋼鉄製のものより良く光ります。

彫刻台・万力

彫金用途の万力は達磨のような形状(実際に達磨という名称で呼ばれることもあります。)の彫刻台という道具を使います。

前述の固定材と合わせて使うことで、確実にタガネの衝撃を地金に伝えることが出来ます。

色々なサイズがありますが、直径が15cm前後、重さ10kg前後の重めのものをお勧めします。ミニ彫刻台は安いですが、金槌でタガネを叩くと重量が足りずに動いてきてしまいます。

ベアリング内蔵のものはスムーズに回転するため洋彫りに使われます。多くのものがストッパーが付いていて回転しないように固定ができるので、ベアリング内蔵の方がお得だと思います。

結構高価な彫刻台(4万円~10万円)ですが、近年は中国製の安価なものが普及してきているので、2万円しないで購入できるかと思います。

通常の万力でも代用はできないこともないですので、数千円の万力から始めてみても良いかもしれません。

道具のカスタマイズ方法

固定器具の自作

爪留めなどでも固定器具があった方がはるかに楽に作業ができます。100均で売っているすりこぎ棒などの木の棒を使って、簡易的な固定器具を作ってみます。

すりこぎ棒を切る

100均ではDIY用の木の棒なども売っていますが、多くが桐やバルサなどの軟らかい性質のものが多いようです。その点すりこぎ棒は用途から見ても硬さが必要であることが予想できるため、硬い木材で作られています。

長さもとてもちょうどいいですが、先が丸くなっているので、糸鋸やのこぎりなどで切っておきます。

固定材をつける

GCモデリングコンパウンドを付けましたが灰色のヒートフォームという樹脂をつけてもOKです。

いらない容器(樹脂がこびりついて取れなくなります。)で湯煎すると軟らかくなってくるので、切った面に盛ります。

直ぐに取れてしまう場合は、すりこぎ棒の切った面を荒らしてホールド性を高めておきましょう。

バーナーで炙る

バーナーで焦がさないように炙って、トロっとさせておきます。手にかかると火傷しますので気を付けてください。

石枠を固定する際も、石枠をバーナーで少し温めると余熱で溶けて固定材に埋まっていきます。

水につけて冷やします。外すときも湯煎したりバーナーで軽く炙って外します。アセトンで洗浄すると綺麗に落ちます。

石留用の精密ヤスリの改良

通常の精密ヤスリの一面のヤスリ目を研磨して潰すことでルースに傷をつけずに爪を整えることが出来ます。

100均で売っているダイヤモンドヤスリは、焼き入れがされている硬い鋼でも削ることが出来ます。これを使って、刀刃型ヤスリの峰のヤスリ目やバリを削り取ってきれいにしておきます。

#1000くらいまでペーパーなどで磨いておきます。#1000くらいまで磨いておけばOKですが、気になるようであればリューターを使って研磨剤とフェルトでピカピカにしても良いと思います。

爪を整える際は、この研磨した面をルース側にして使います。

まとめ

石留の道具の一覧を紹介しました。

結構本格的な石留めができる石留めセットでした。

参考にしていただけたら幸いです。

コメントを残す