BRACELET BANGLE

BRACELET BANGLE 真鍮でチェーンブレスレットを自作しよう

今回は真鍮丸棒を使って、チェーンブレスを作っていきます。ロウ付けの練習には最適ですので、彫金初心者の方にこそおすすめの作品です。真鍮のチェーンブレスレット 完成イメージ必要な道具と材料糸鋸フレーム、鋸刃#0平ヤスリ・精密ヤスリ(笹葉)ニッパ...

BRACELET BANGLE

BRACELET BANGLE  ACCESSORY

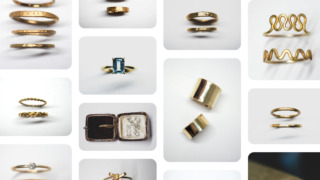

ACCESSORY  RING

RING  RING

RING  BROACH

BROACH  RING

RING  BROACH

BROACH  RING

RING  RING

RING  ACCESSORY

ACCESSORY