今回は、自分で作った爪留めの石枠にルースをとめる手順を解説していきます。

石を割らないようにするには、ただそのまま爪を倒すのではなく、爪の一部を削って加工して狙った場所で折れるようにしてあげなければなりません。

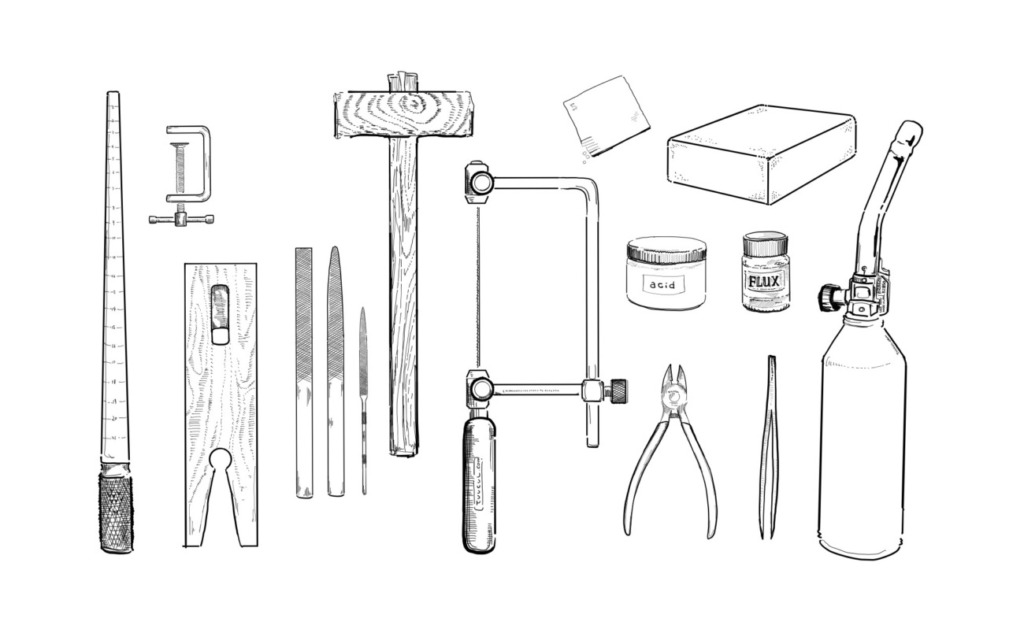

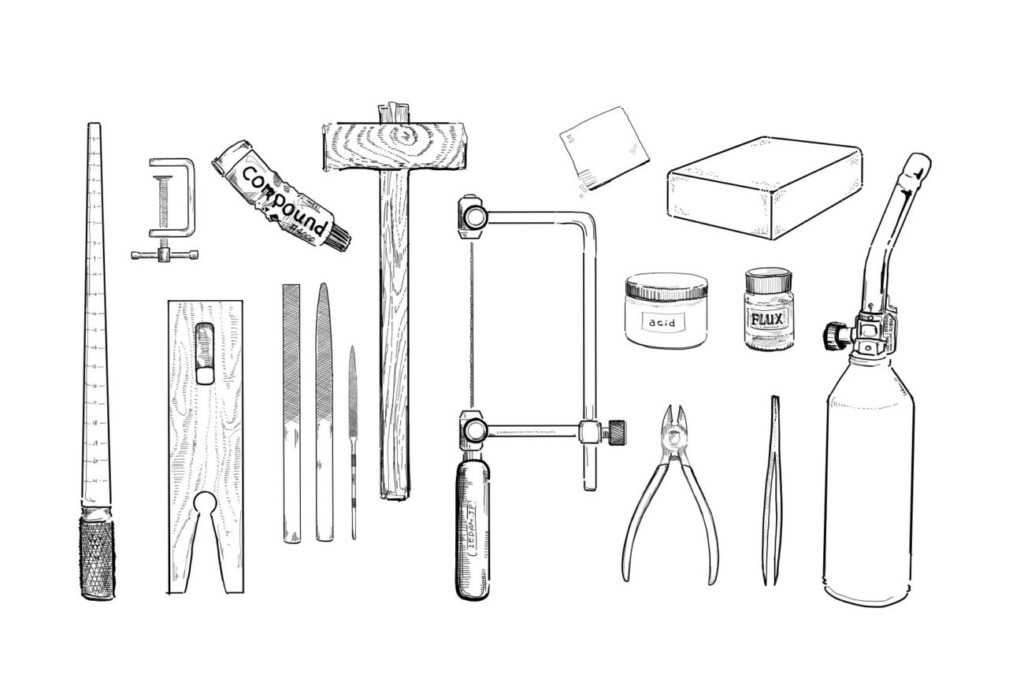

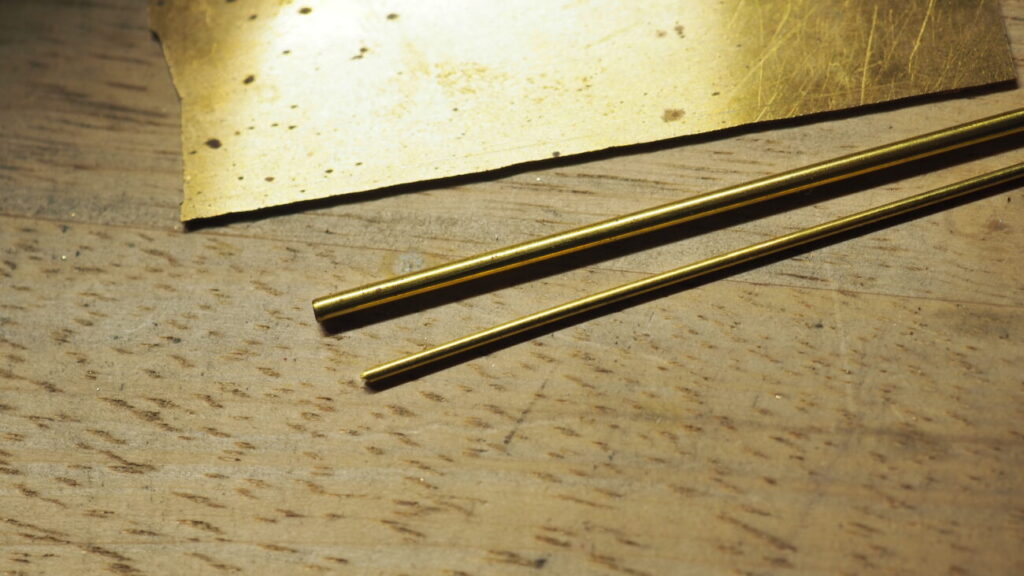

爪留めに必要な道具

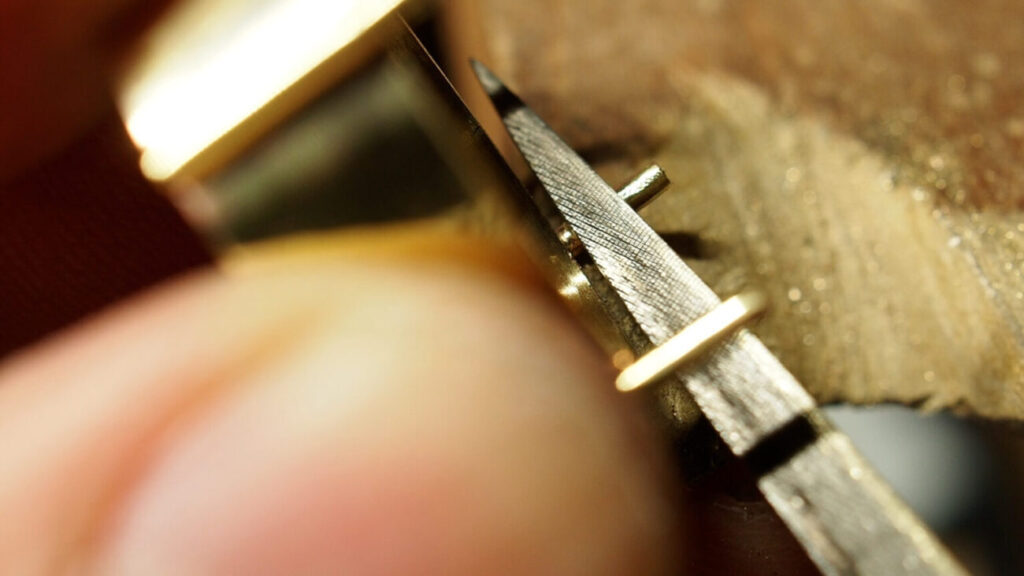

- 時計ヤットコ(#0)

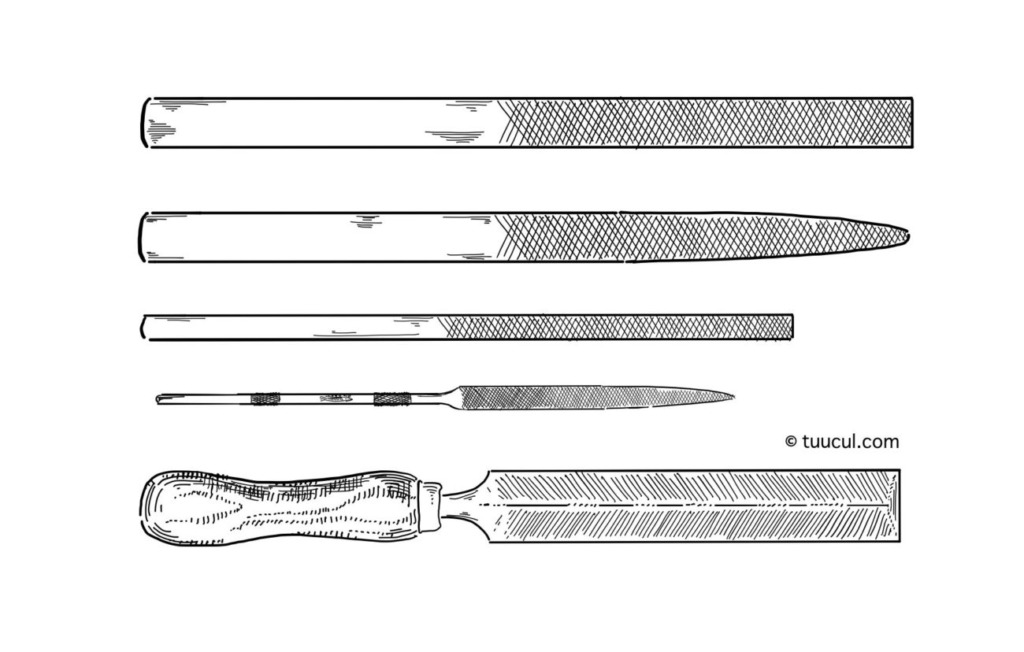

- 甲丸ヤスリ

- 魚地球 精密ヤスリ 12本組 刀刃 #6

- カニコンパス(カッターなどでもOK)

- 石留めヤットコ

- ニッパー

- ピカピカに磨きたい場合は研磨セット一式

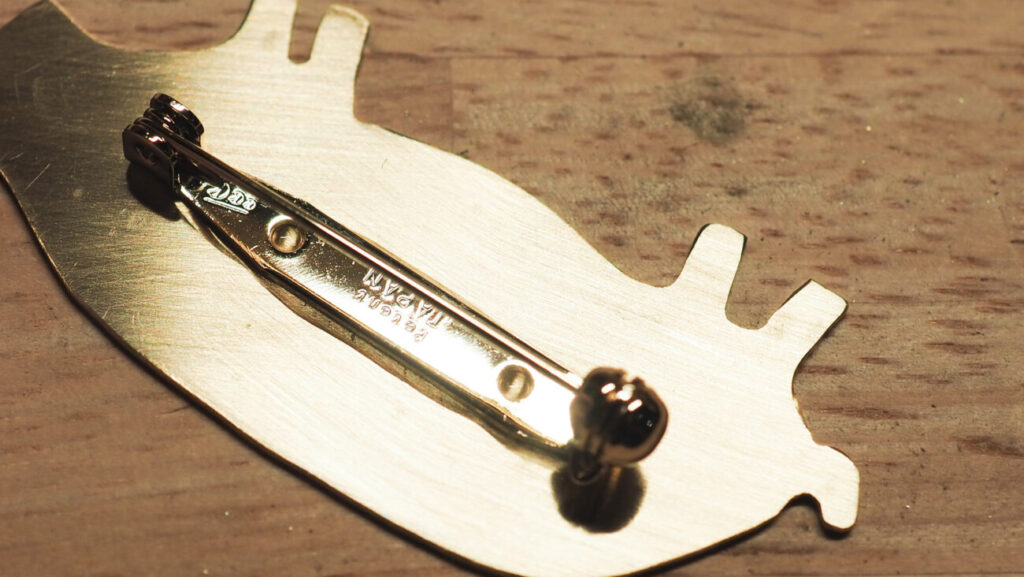

爪留めの全体的な流れ

いろいろな留め方がありますが、大まかな流れはどれも同じで、『1.ルースをしっかり座らせて』、『2.爪に引っ掛かりの刻みを削って』、『3.爪を倒す』手順となります。

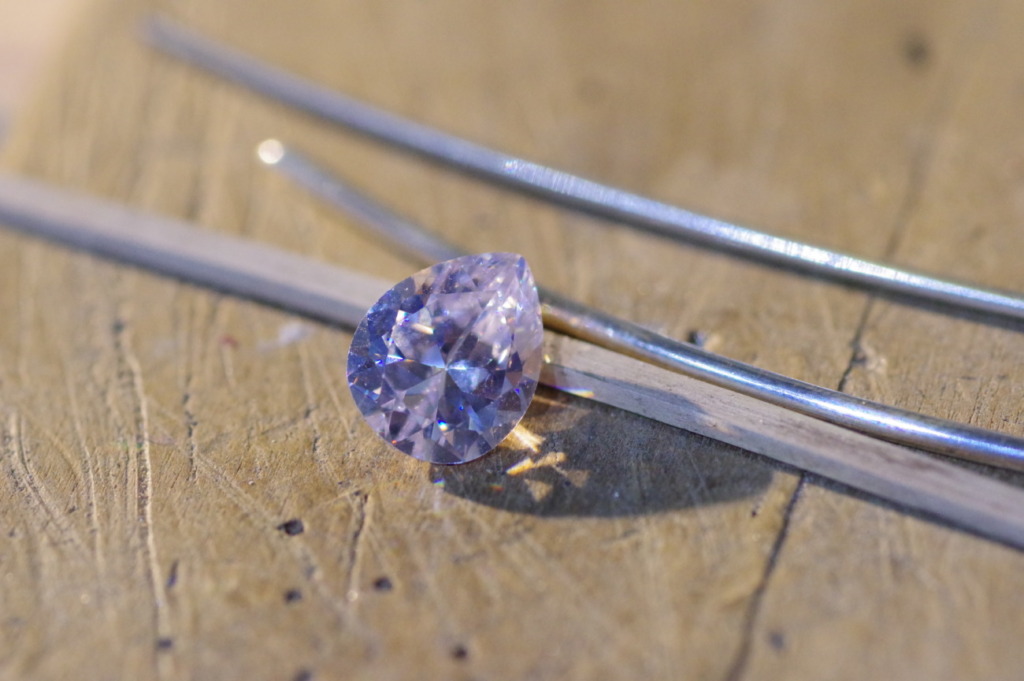

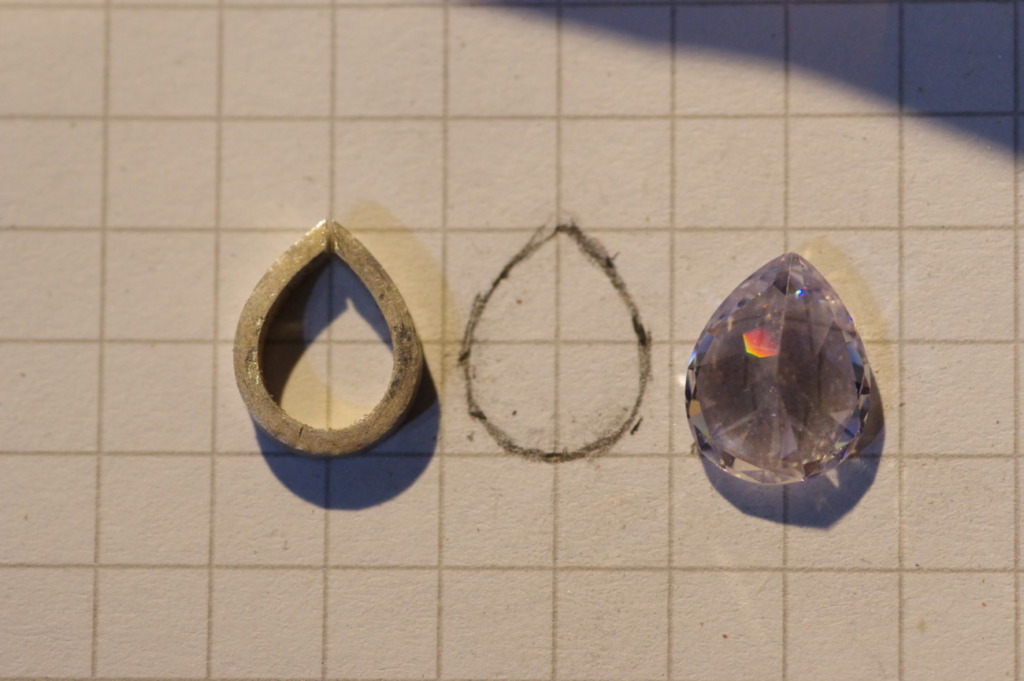

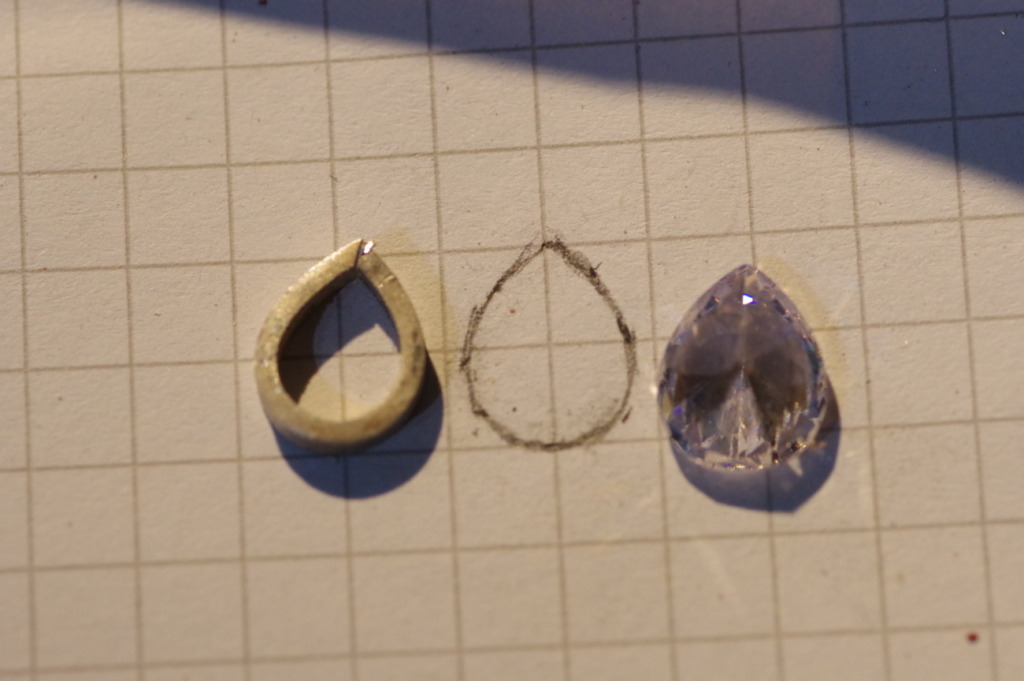

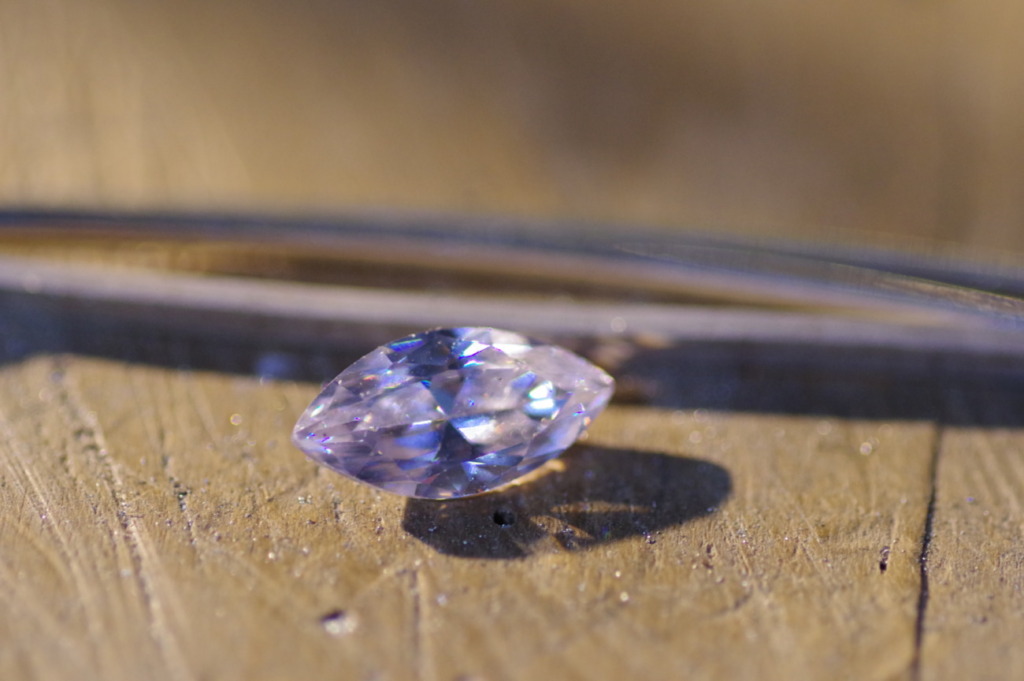

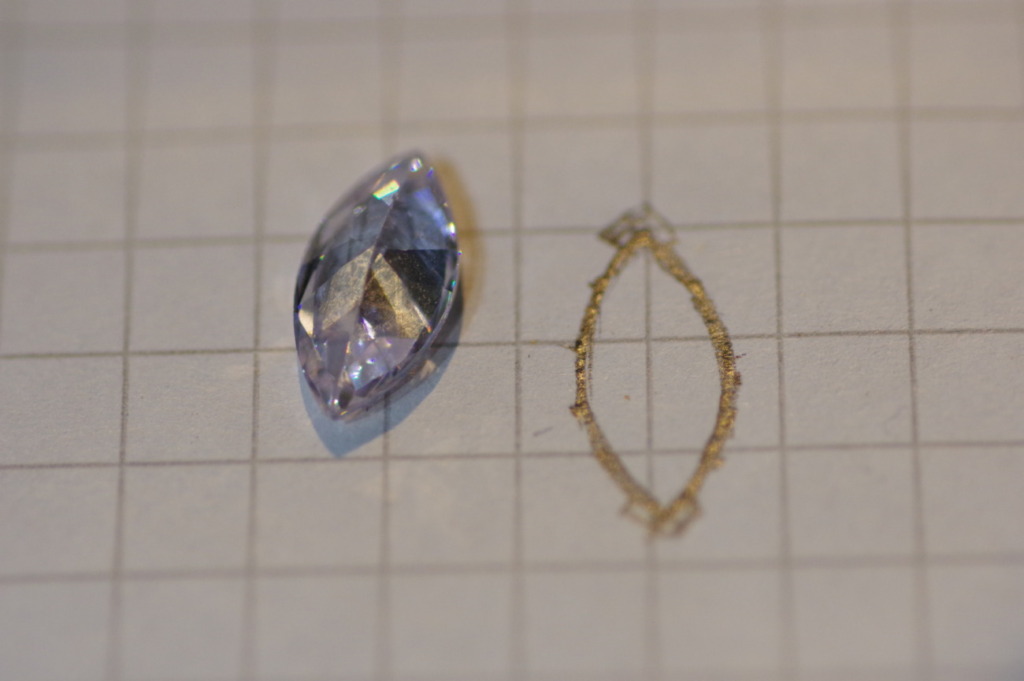

色石(ダイヤ以外の色のついている宝石のことです。)で多用される、オーソドックスな『しずく形』(露形・涙形とも呼ばれます。)の爪で留める方法を解説します。

猫の爪がルースを抑えているようなイメージです。

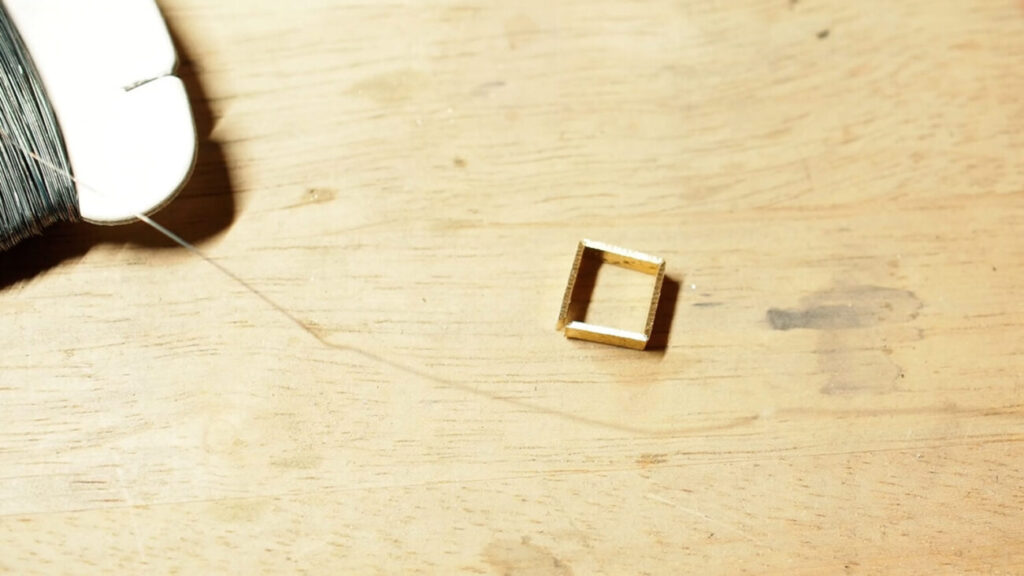

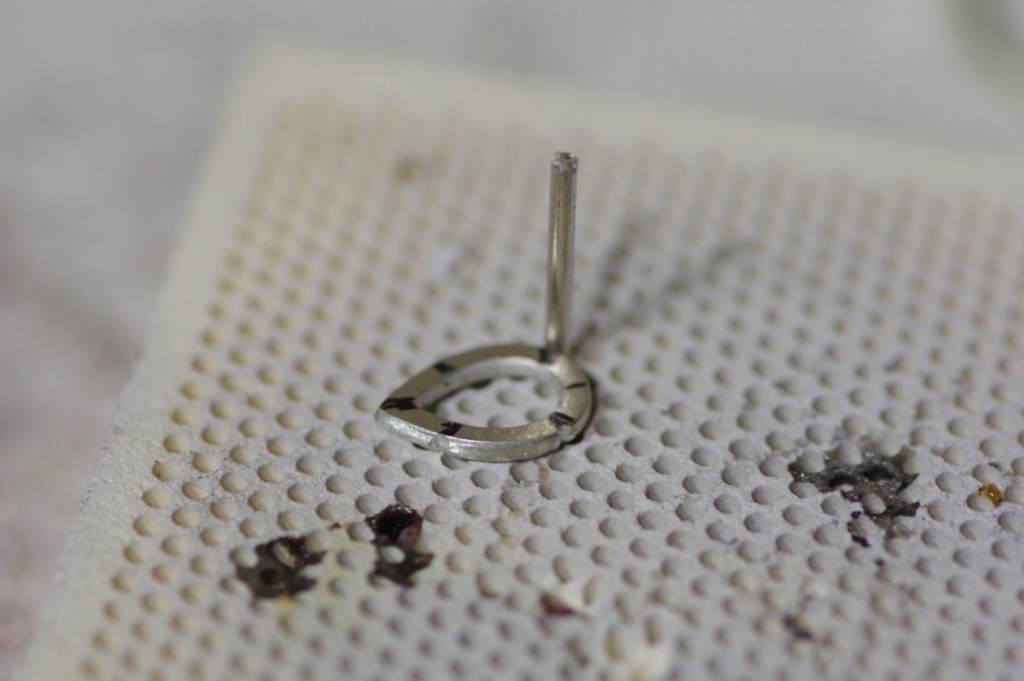

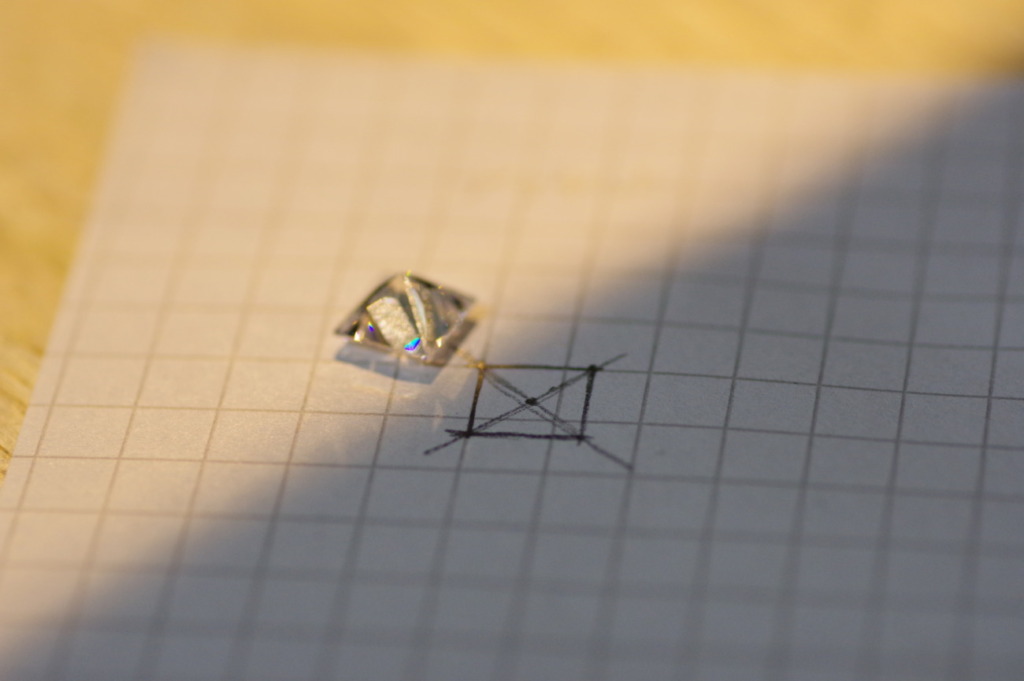

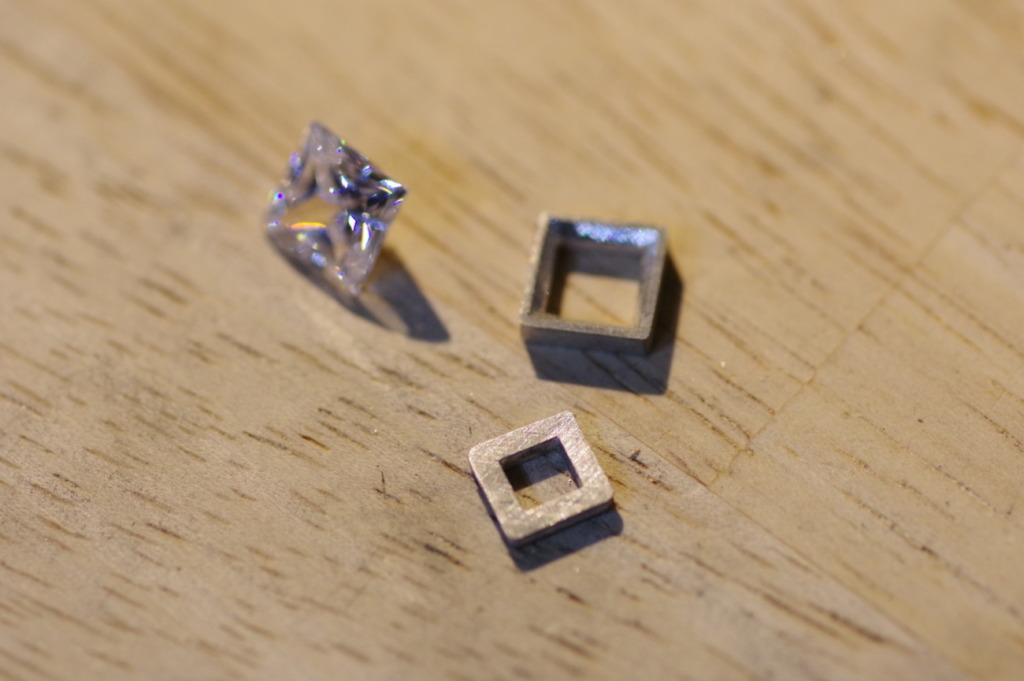

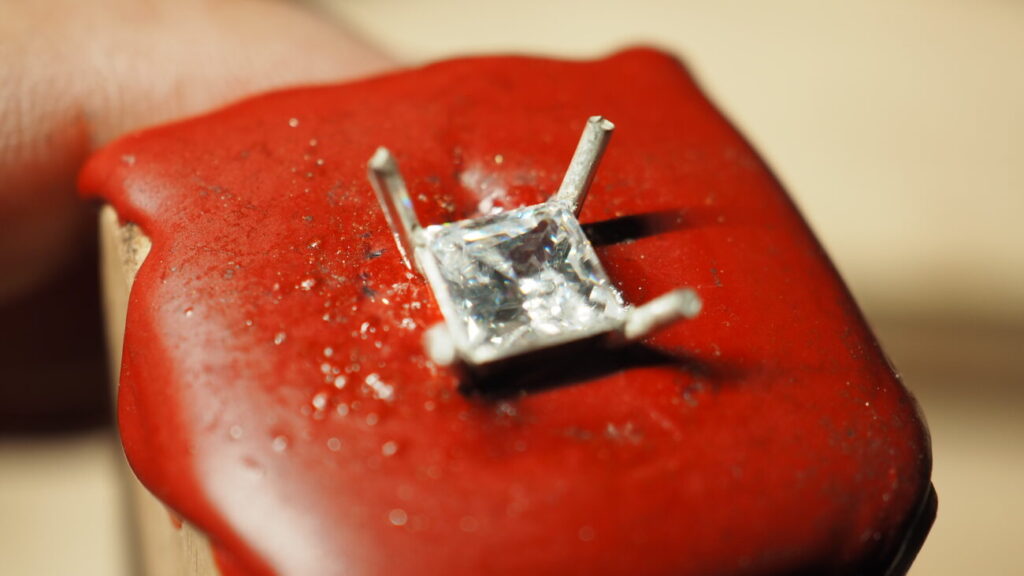

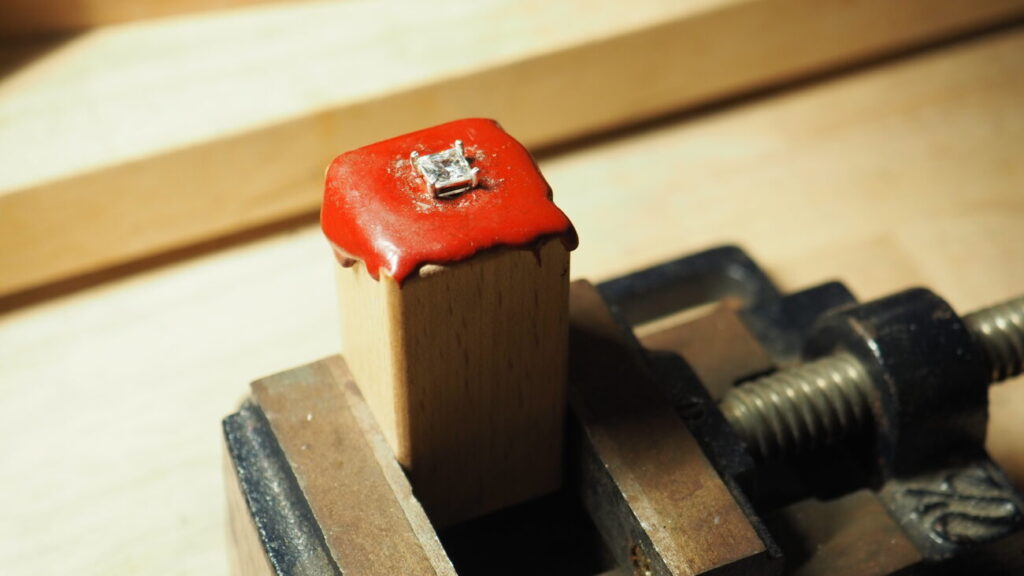

ルースのセッティング

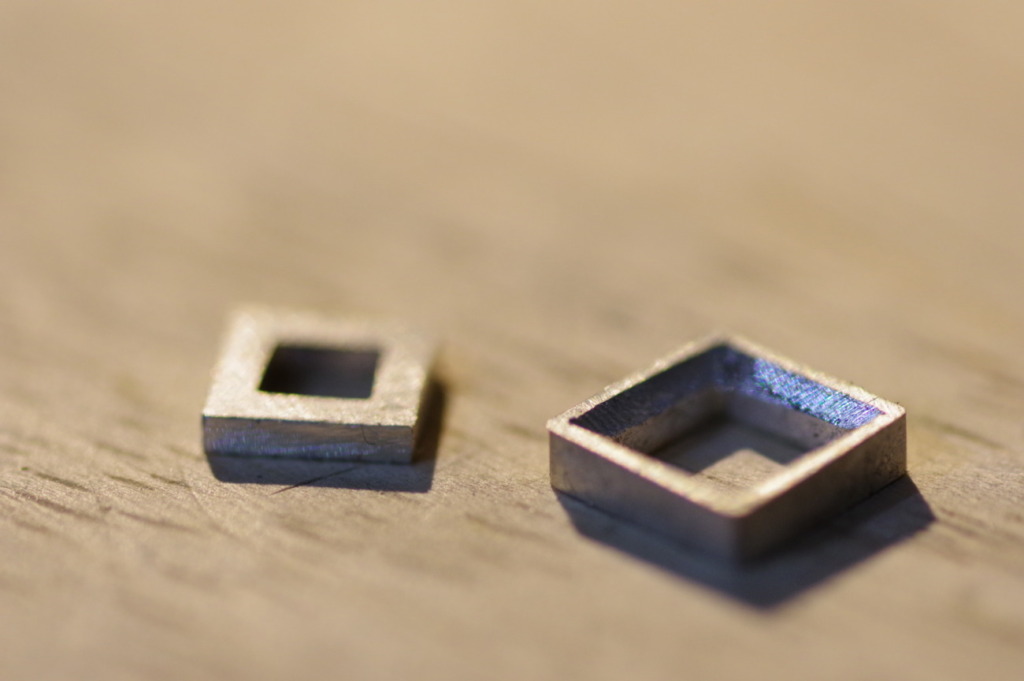

まずはルースを石枠にはめてみます。石枠はルースより小さく作ることが基本なので(石枠を小さくすると、留めたときに正面から見ると石枠が見えないので、石がきれいに見えます。)そのままではルースが石枠にはまらないことが多いです。

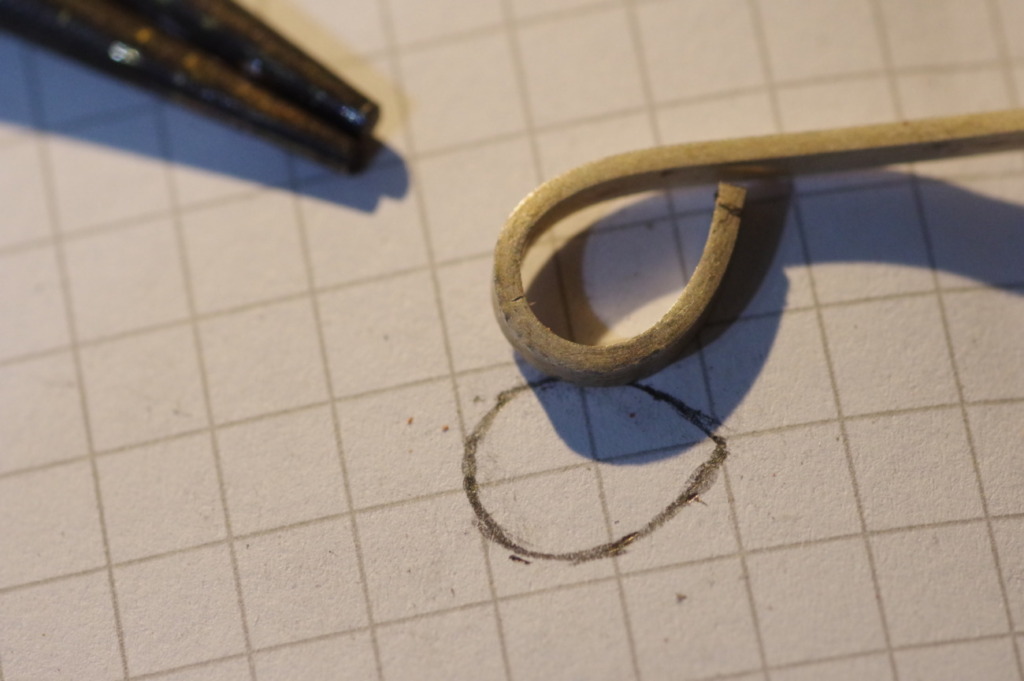

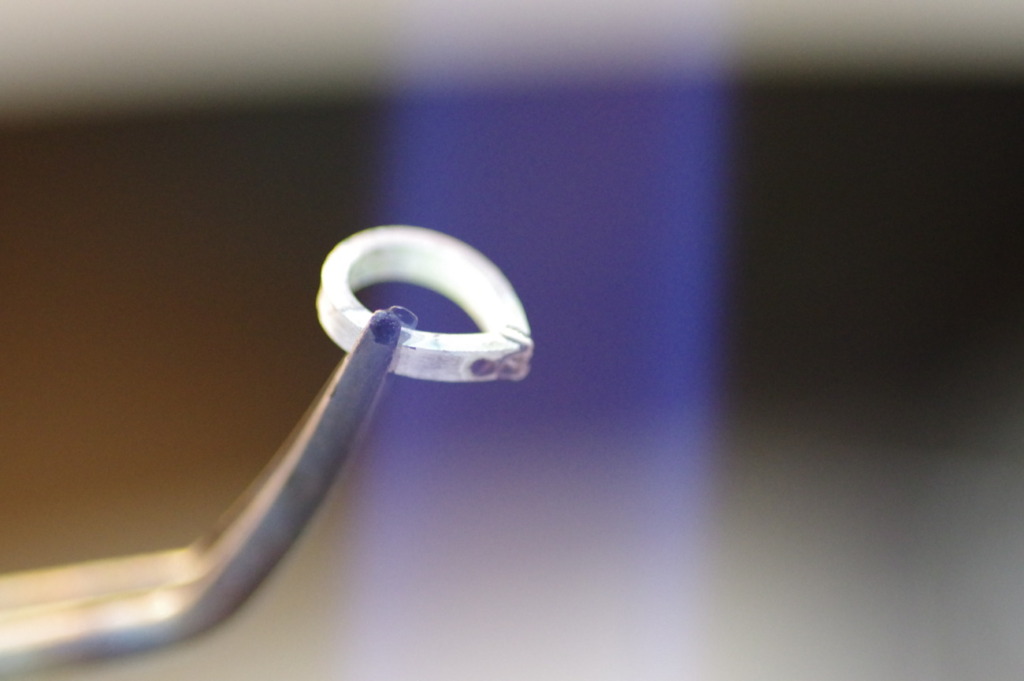

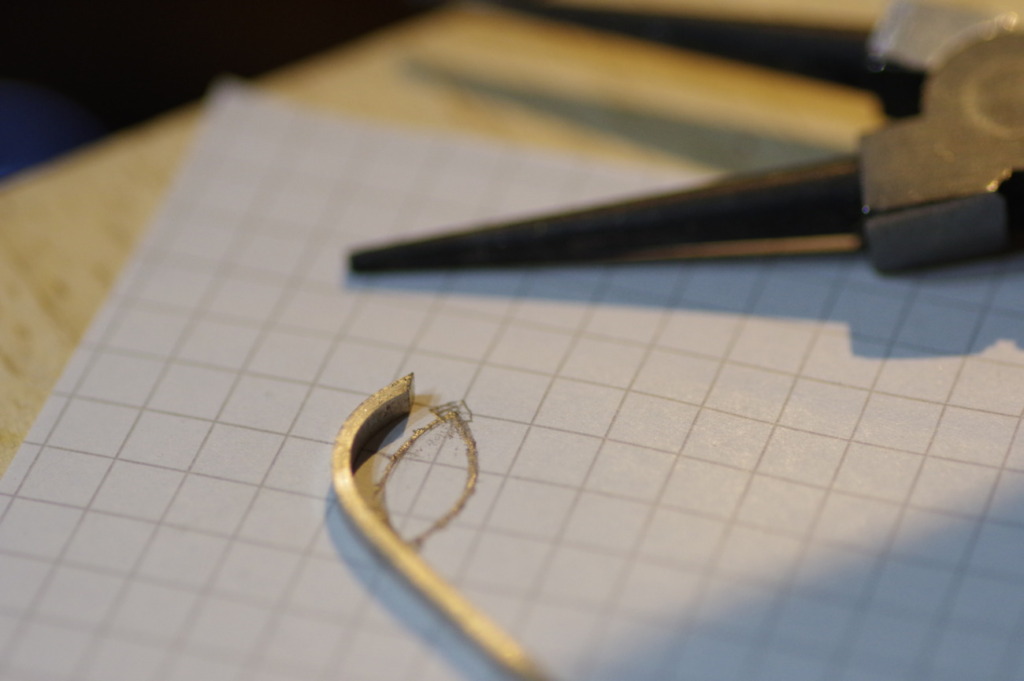

時計ヤットコを使って爪を広げる

手始めに時計ヤットコで少しだけ爪を広げてみましょう。時計ヤットコのサイズは#0を使っています。

時計ヤットコがなければ、精密に作業できそうな細めのラジオペンチなどでも構いません。100円ショップでも使えそうなものが売っています。

自分が思うバランスの良い高さにルースが座り(飛び出すぎていないかどうか)、斜めにセットされないかをチェックしておきます。

もし想定した高さよりも出っ張ってしまう場合はヤスリやスチールバーNo.1型で石座のスロープ(ルースが石枠にあたる受け皿部分)を削って調整します。

カタカタしたりグラグラする場合、ルースと石座の余計な部分が当たってしまってシーソーのようになってしまっていることもあります。

こちらも同様にヤスリやスチールバーで削って調整しておきましょう。

スチールバーを使う場合はリューターが必要です。

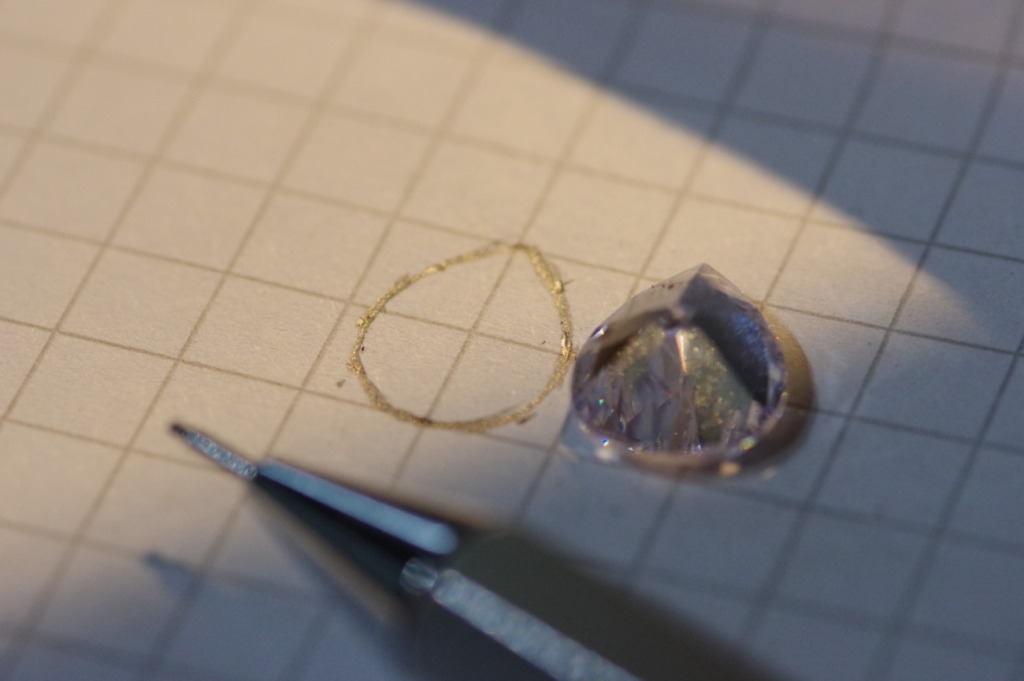

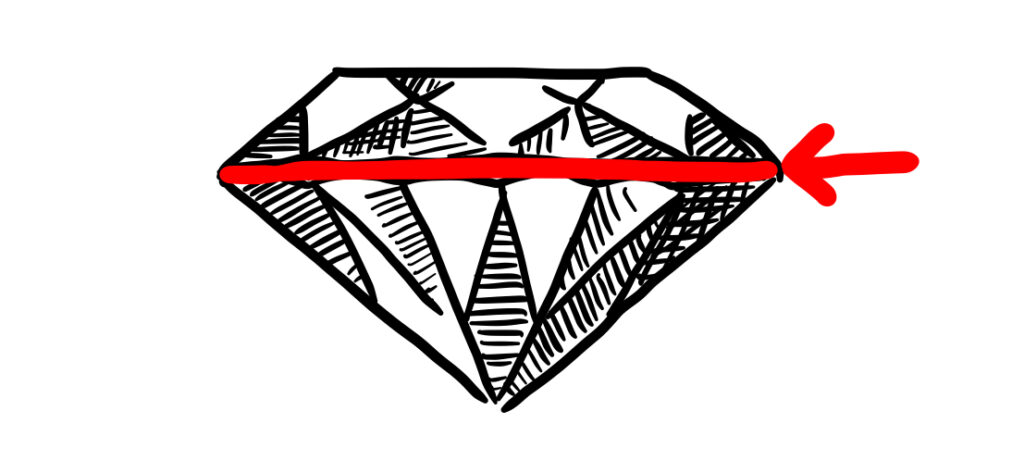

ガードル位置に印を入れる

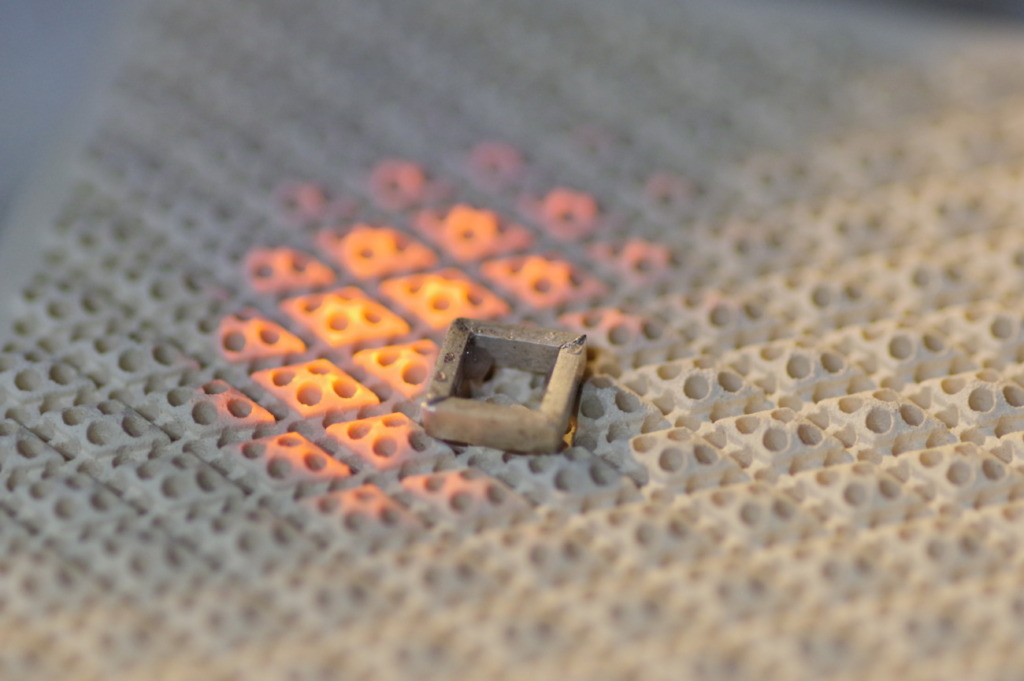

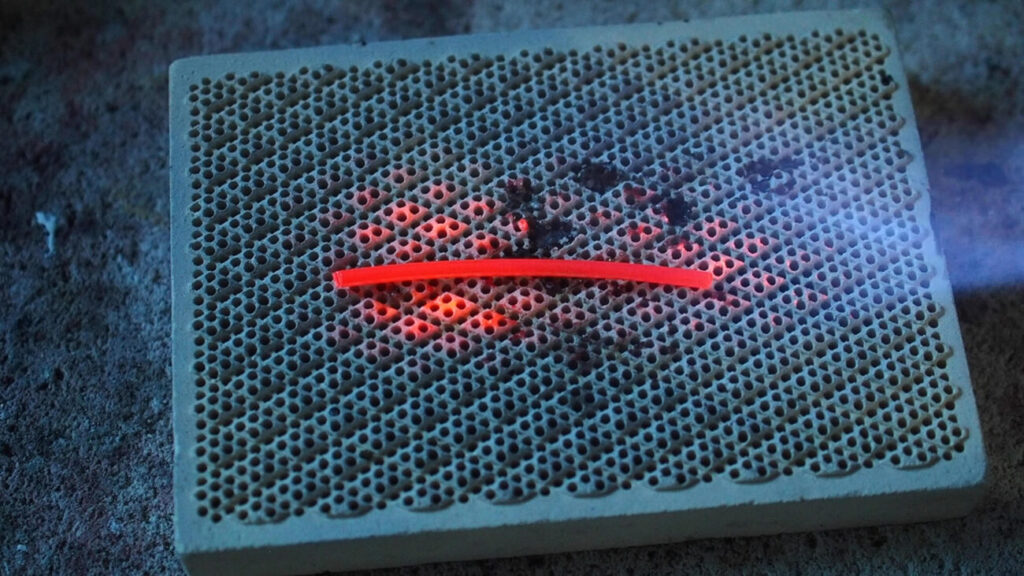

金属は一番強度のないところから折れますので、折れる位置をコントロールする必要があります。何パターンかコントロールする方法がありますが、ここでは爪の内側に刻みを入れて、一部の爪の厚みを少なくすることで爪を狙った位置でスムーズに曲げる方法を行います。

こうすることでルースに負荷がかかりにくくなり、石を割ってしまうリスクを大幅に減らすことができます。とがっている道具であればなんでもOKです。ここではカニコンパスを使いました。

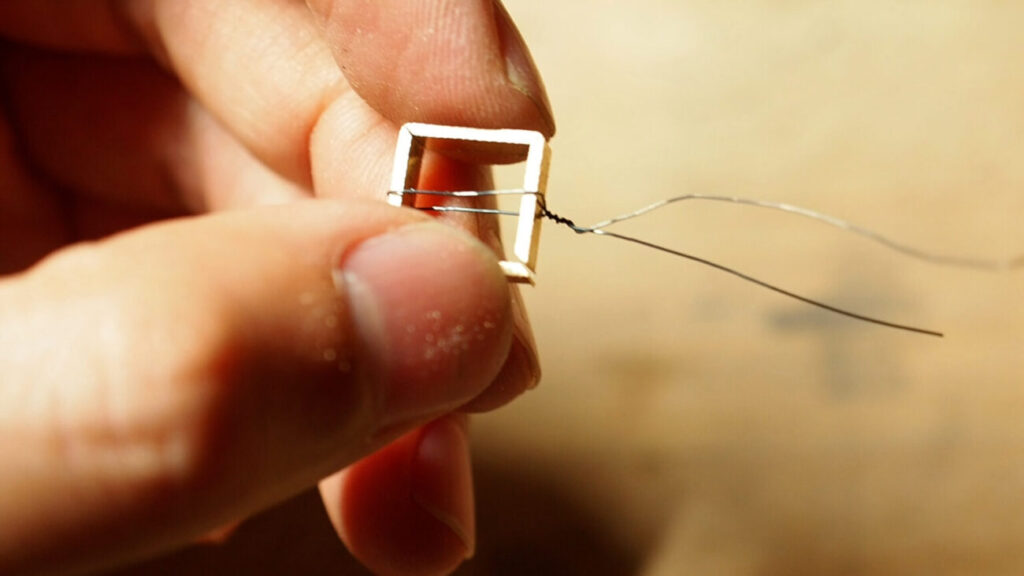

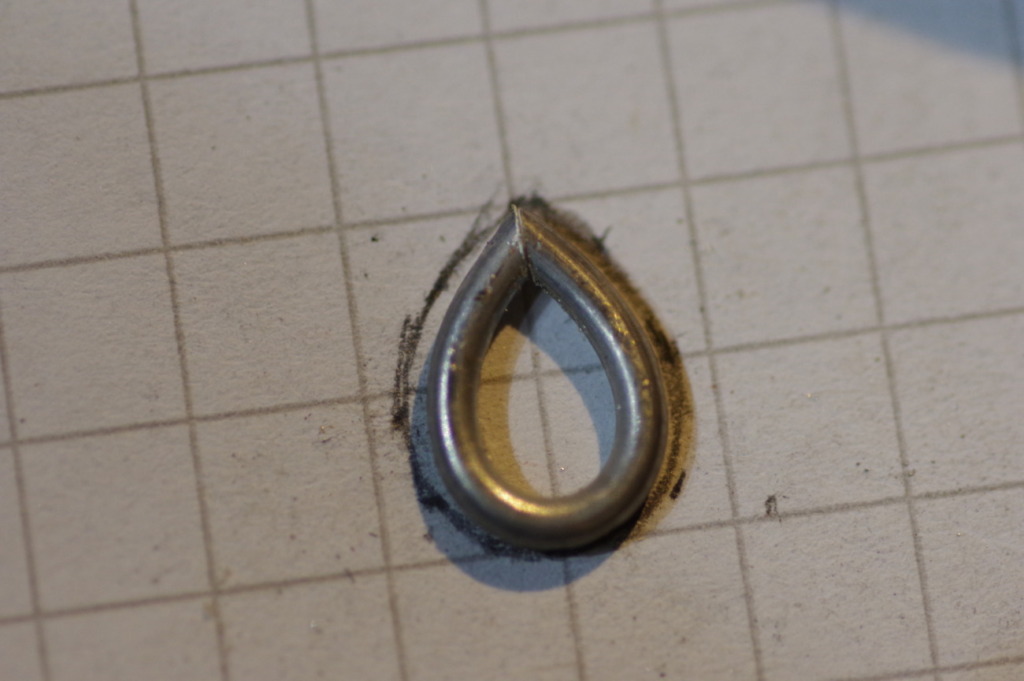

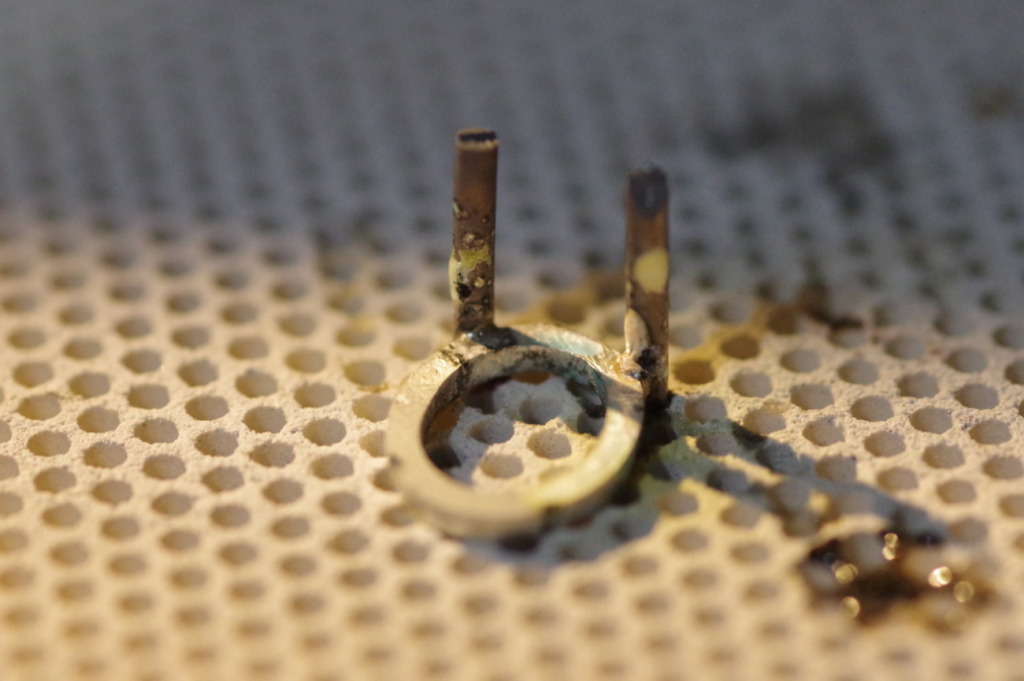

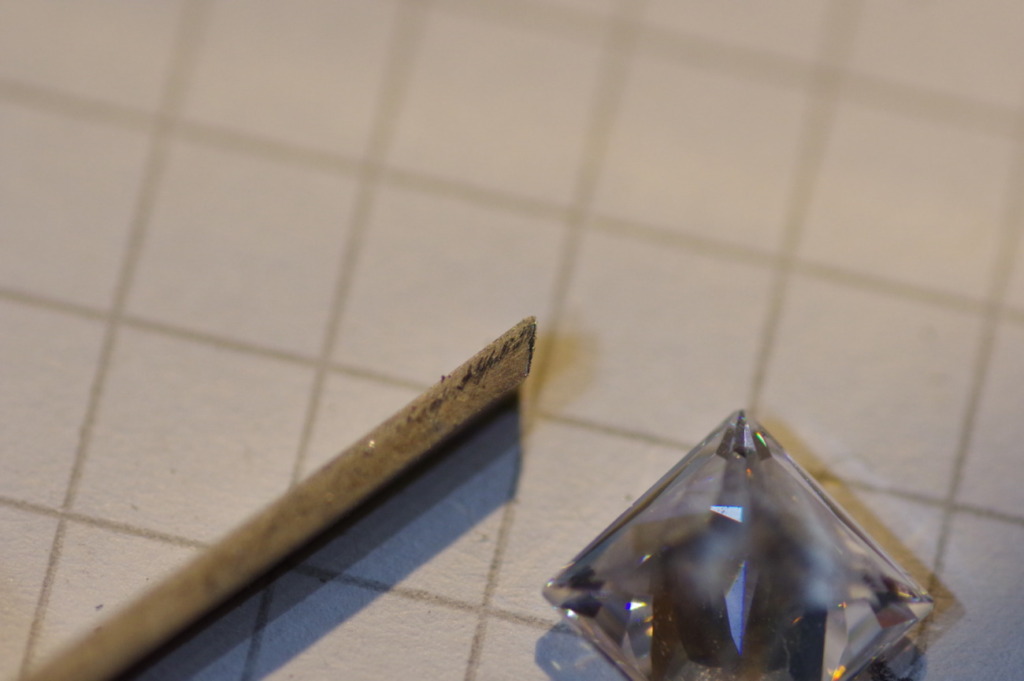

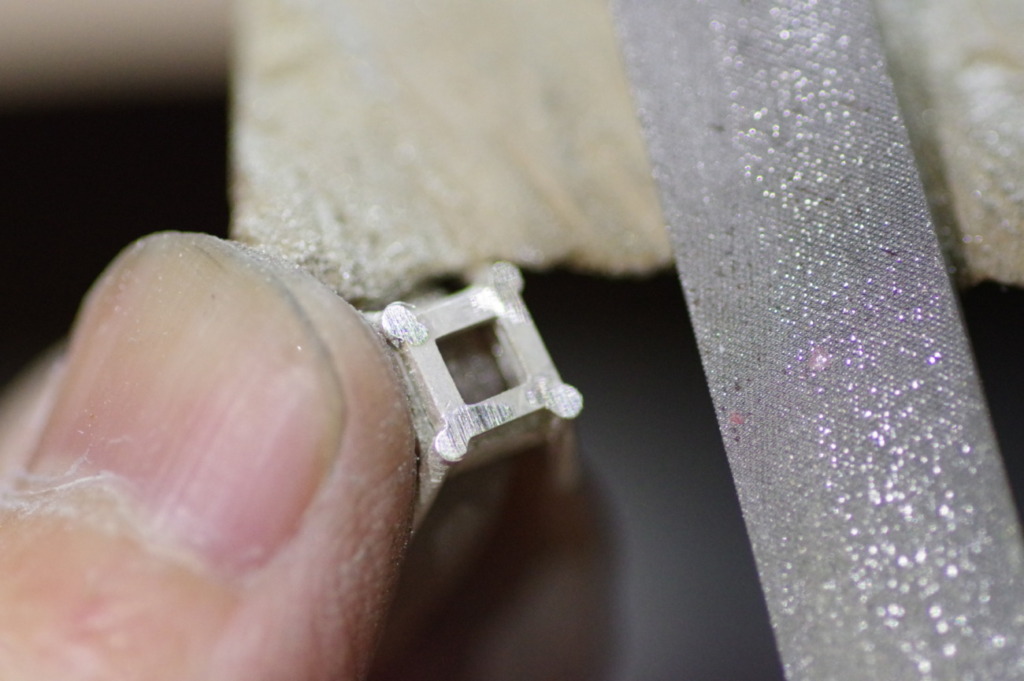

印の位置に刻みを入れる

精密ヤスリの刀刃型で印を入れた部分に刻みを入れます。この作業はリューターとスチールバー(No.414 ダイヤ型のもの)を使ってもOKです。

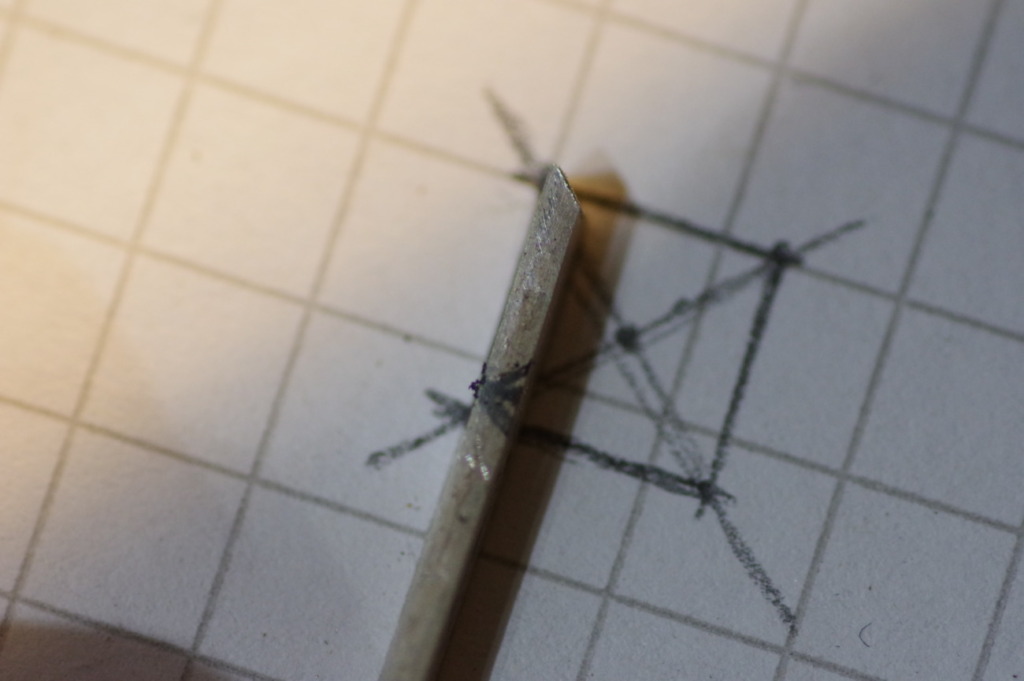

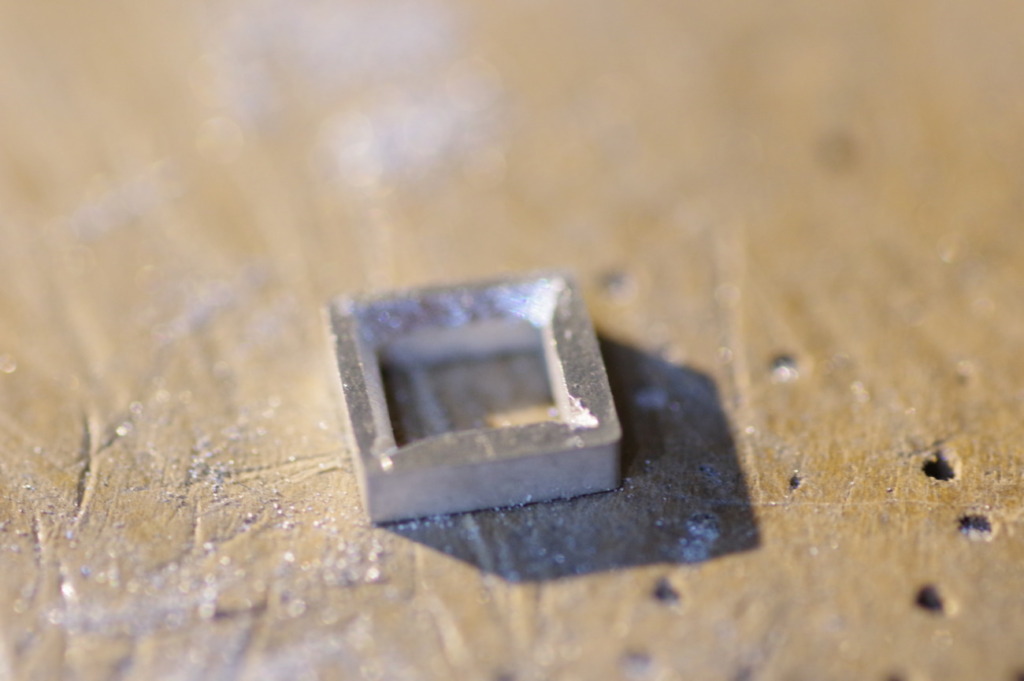

下図のような形になるように溝を削ります。溝を削ることで、爪はそこから折れ曲がっていきます。

金属に限らず、木の枝を折るときも、厚紙を折るときも、狙った位置で折り曲げたいときはノコギリやカッターで切れ込みを入れると思います。この作業はそれと同じ目的で行います。

4本すべて行います。

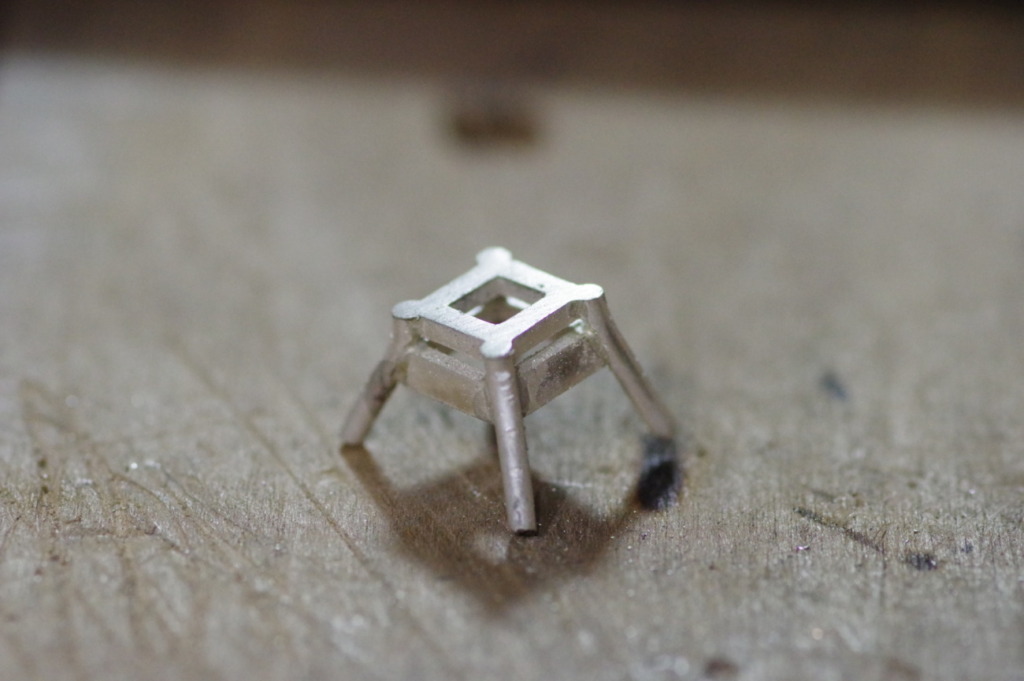

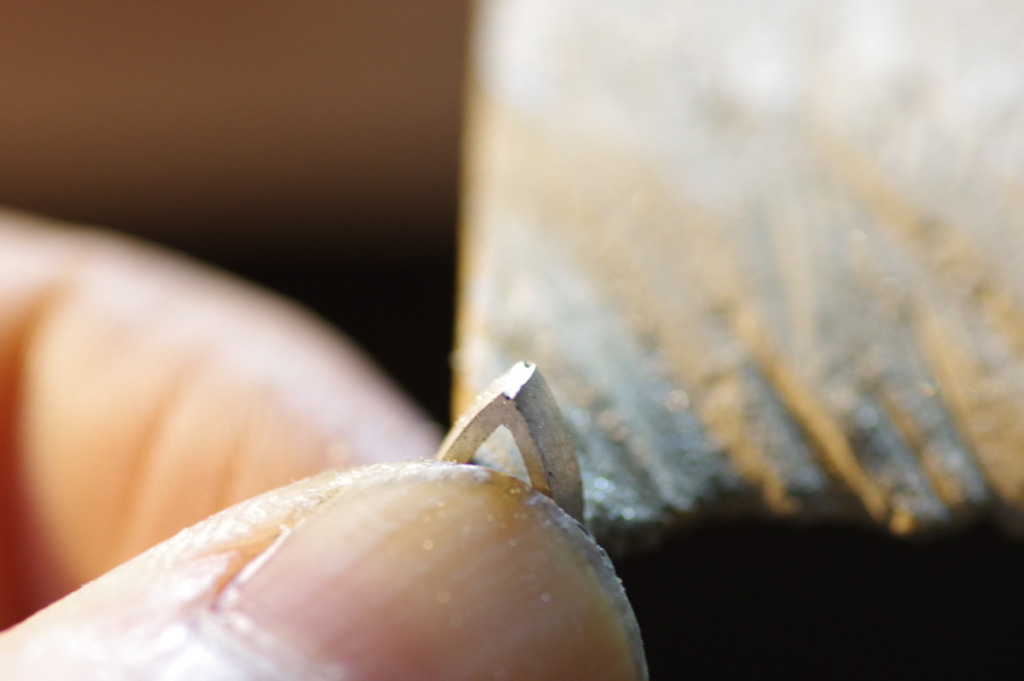

刻みの上を平らに削る

先ほどの刻みの上の部分を削って平らにします。ここがルースのファセット面に当たって石が固定されます。

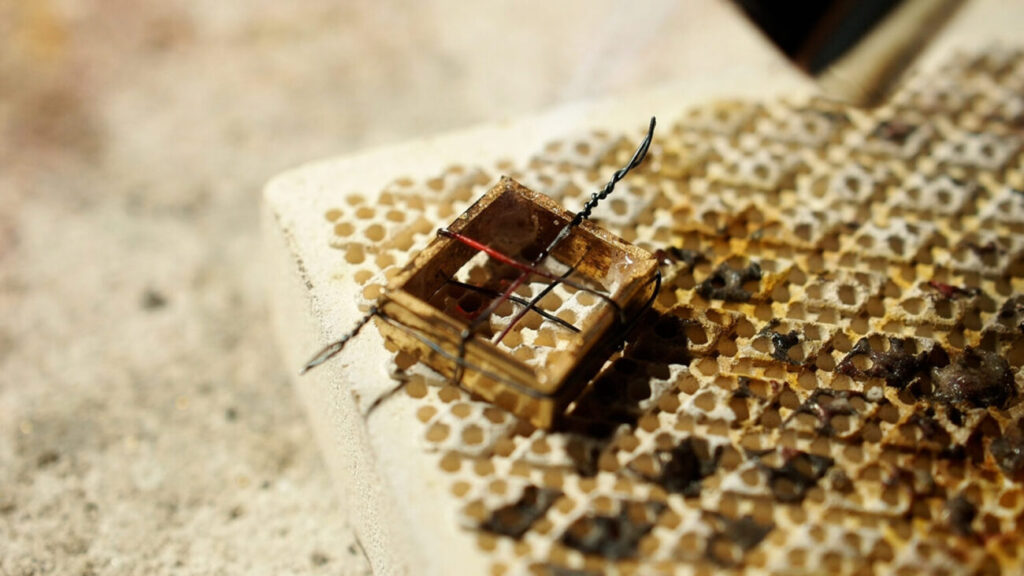

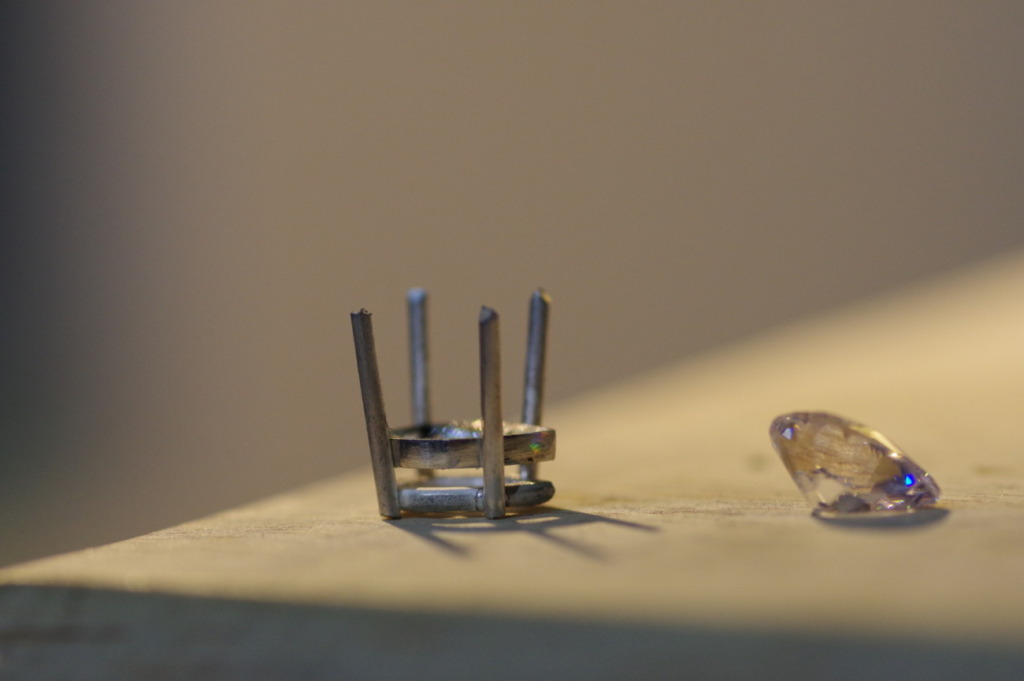

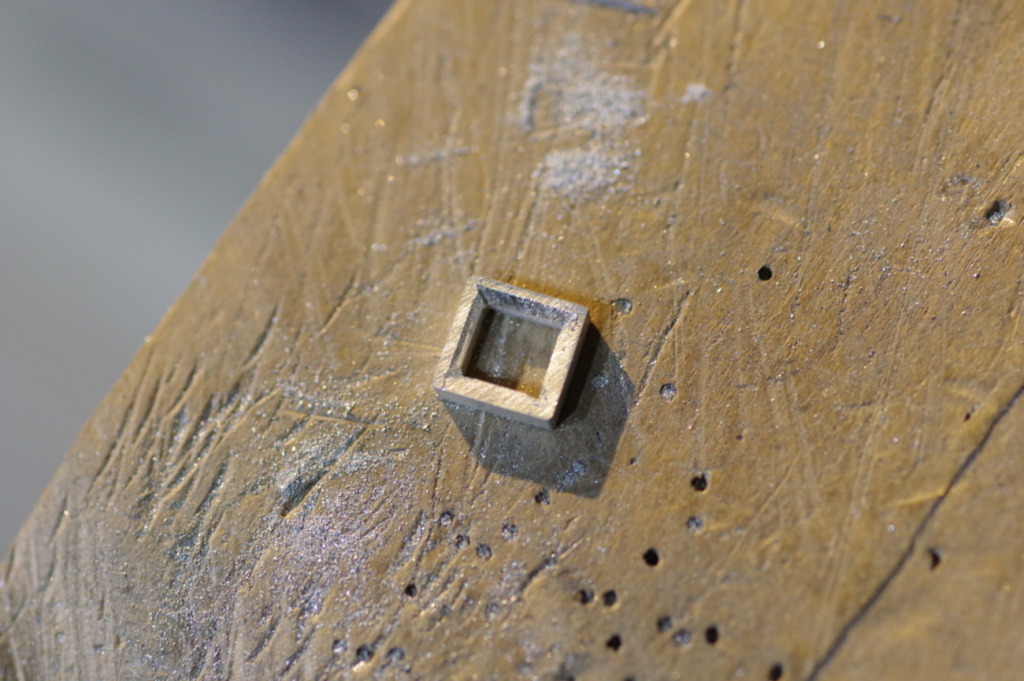

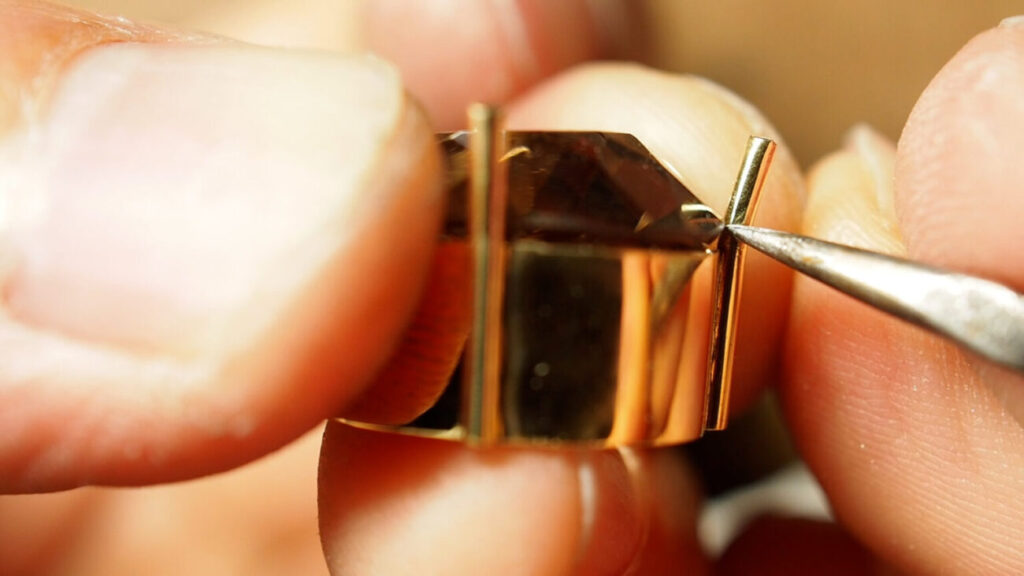

石をはめて爪を軽く倒す

ヤットコやピンセットの柄などで軽く爪を内側に倒します。ここでは倒し切らずにルースを動かなくする程度でOKです。

先ほど作った溝にルースがはまっていることを確認しておいてください。ずれてしまっている場合は精密ヤスリやスチールバーNo.414(ダイヤ型のもの)で再度刻みをずらすようにして削っておきます。

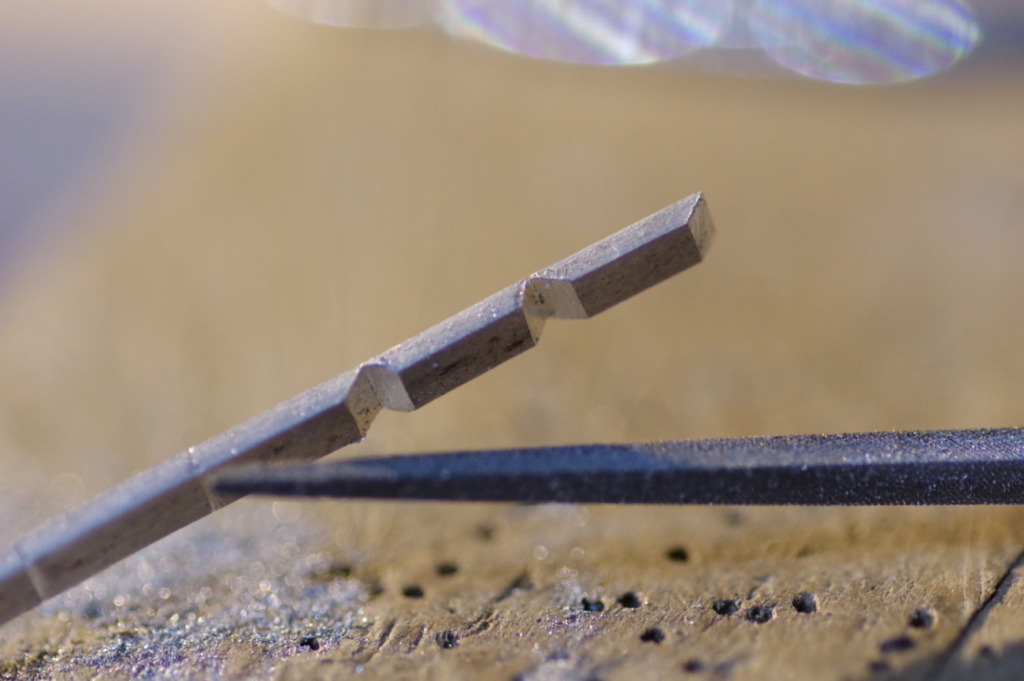

長すぎる爪をカット

余分な爪をカットします。今回のような大きな石の場合は3mm程度の長さに切りそろえます。石の直径が10mm以下の場合は石の高さと同じくらいの長さに切っておきます。

爪の形を整える

ヤスリで爪をとがらせます。まずは大きなヤスリで厚みを薄くしてとがらせます。下図のようなイメージです。

次の精密ヤスリで左右の幅を削ってとがらせます。ルースにヤスリが当たっても傷がつかないように、ヤスリはピカピカに磨いておきます。

それでもなるべくヤスリはルースにあてたくないので、親指の先でガードしながら作業しています。

ルースの種類によっては石を外した状態で作業をする

なれると石に道具を当てずに爪を整えることができますが、最初のうちはなかなか難しいと思います。

ルースをはめた状態で爪を整えるとバランスを見ながら作業ができるのでやりやすいのですが、傷がついてしまったら大変ですので石の種類によっては外して作業されることをお勧めします。

鋼鉄のヤスリはモース硬度7.5ですので、それを下回るルースは外してから爪の形を整える作業をしてみてください。石の名前でグーグル検索すると、モース硬度がわかります。

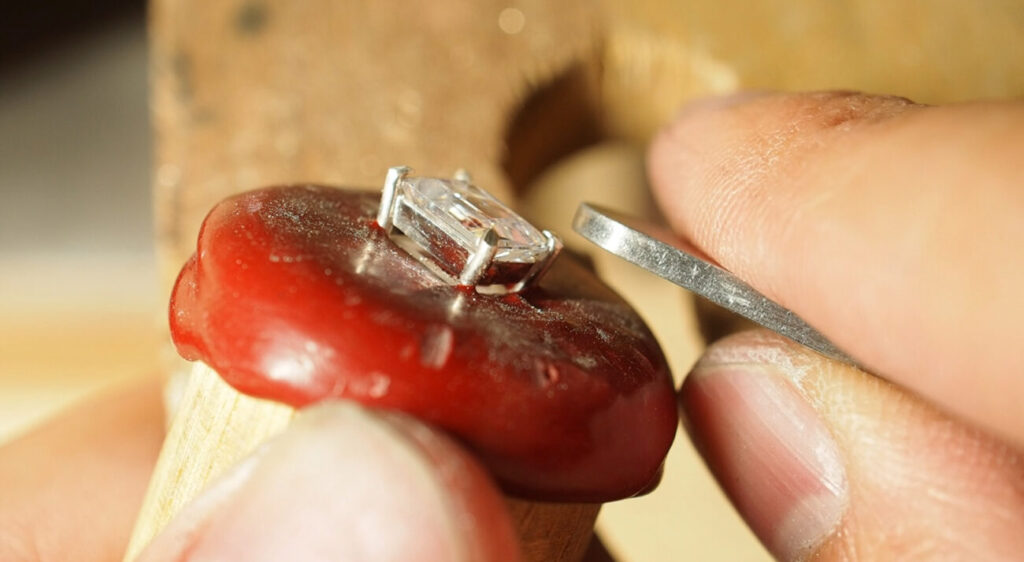

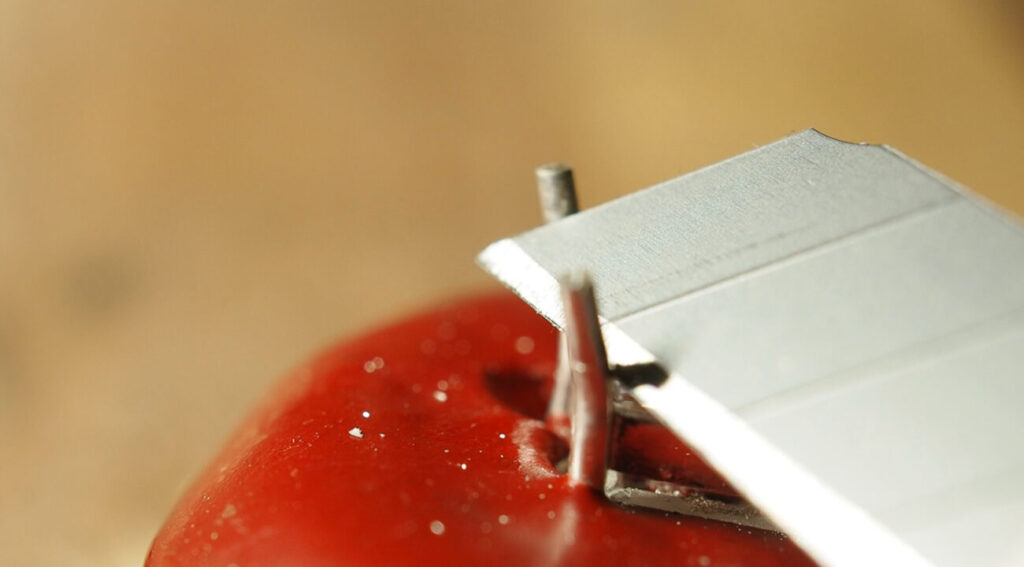

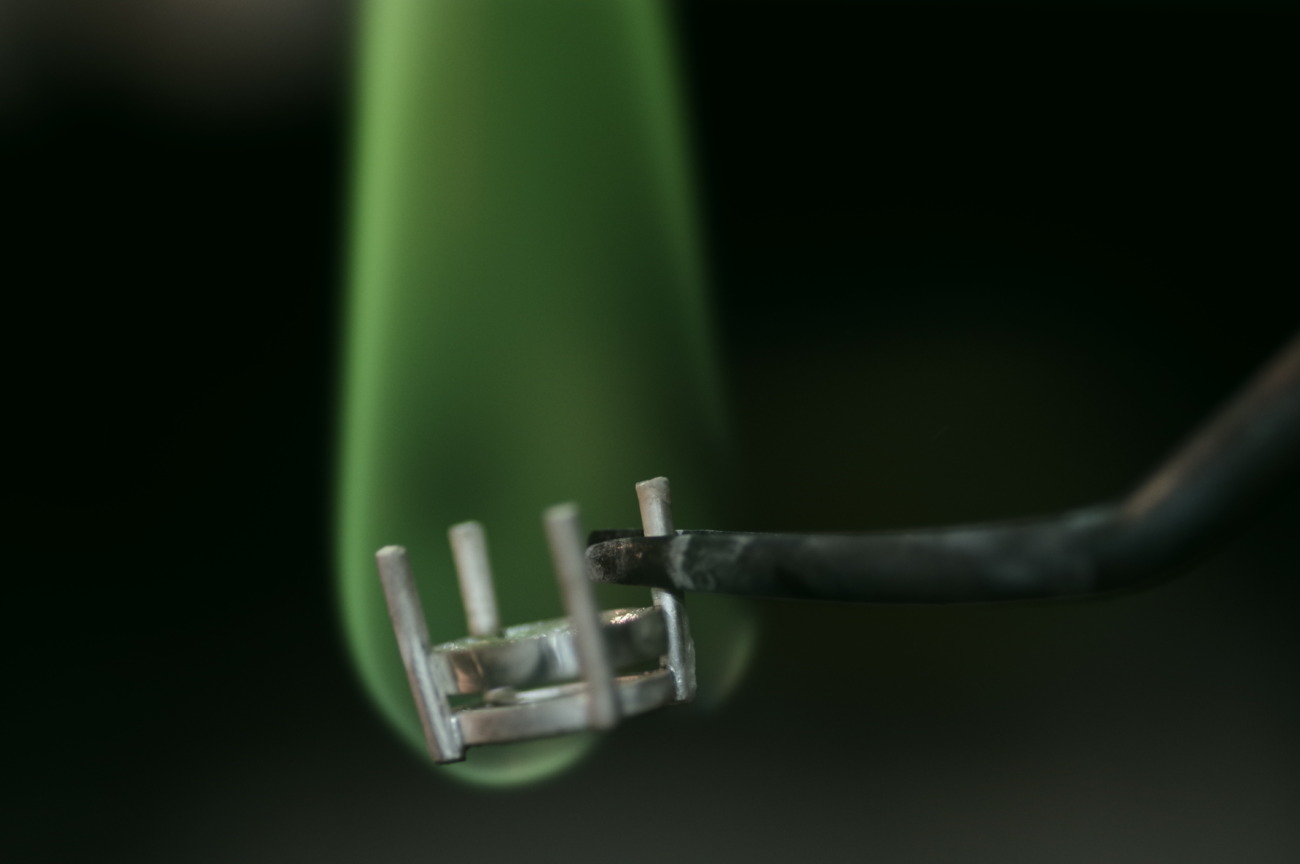

石留めヤットコなどで爪を倒す

石留めヤットコで爪を倒します。一番爪が薄く削れているところを起点に、爪が曲がってルースに倒れこんでいくと思います。

万が一うまくいかない場合は、爪が厚くて曲がりにくくなっていることがありますので、もう少し爪を精密ヤスリで削ってリトライしてみてください。

指で爪の先を触ってみて、引っ掛かりがないかを確認しておきます。

磨きと仕上げ

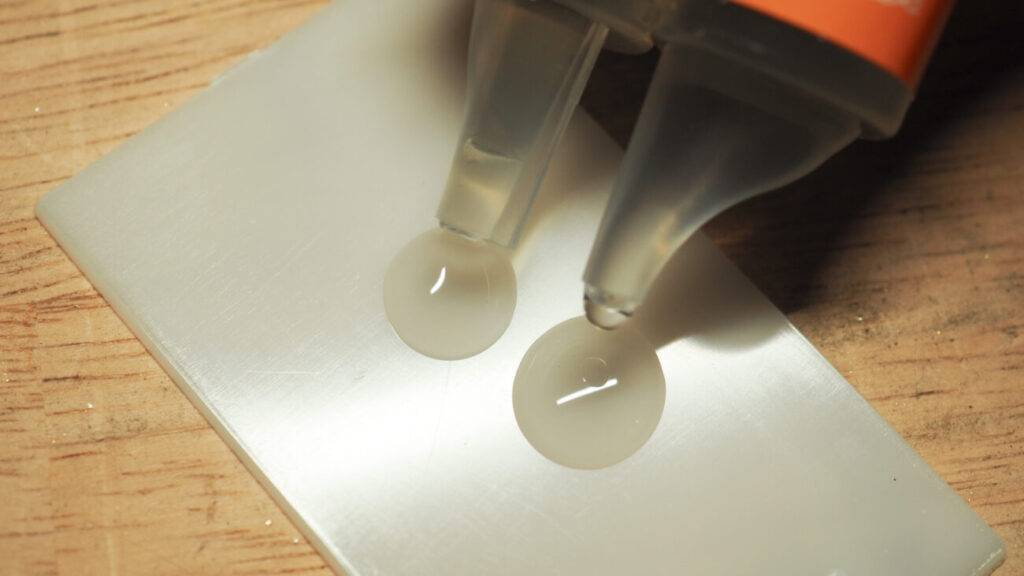

爪を磨く場合は研磨剤#4000を付けた紙パックやフェルトで磨きます。ただ、石によっては研磨剤でだれてしまう可能性がありますのでそのような場合は、石留めヤットコで爪を倒す前に一度ルースを外して、完全に磨いてからヤットコで倒すようにします。

紙パックやフェルトホイールはマンドレールに取り付けて使います。

左利きの方はこちら

一度洗浄したら、仕上げに研磨剤ノンクロン#5000を豆バフにつけて、ササっと磨いて再度洗浄して完成です。

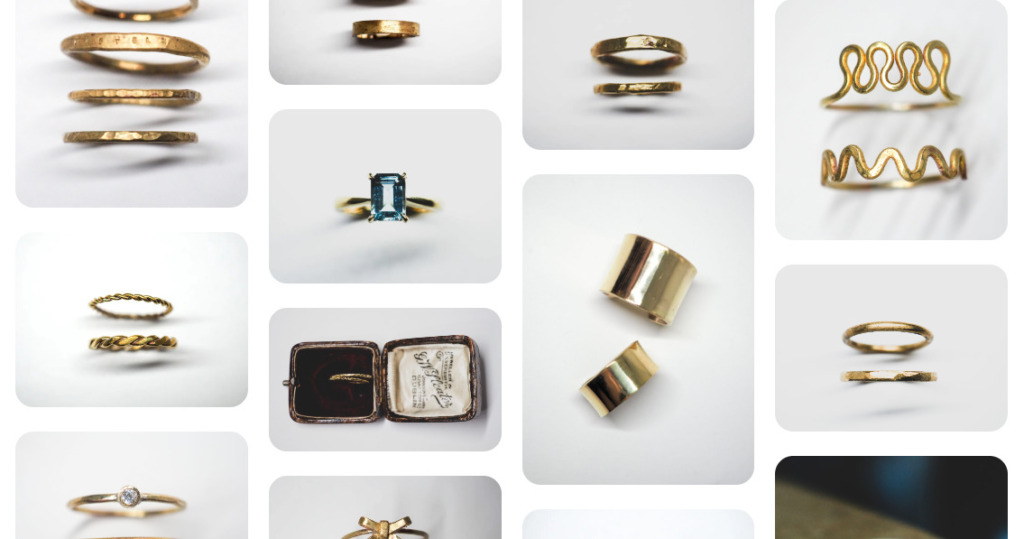

爪留めの基本のやり方 まとめ

ということで今回は、自作した爪留めの石枠に石を留める手順を解説しました。

いきなり爪を曲げるのではなく、爪の一部に折れ目を削って、そこを起点に折り曲げるようにするのが基本です。

こうすることでルースに負担がかかって割れるリスクを減らして、綺麗な爪にすることができます。

少し練習が必要ですが、全体の流れだけでも把握しておいていただけたら何かの役に立つかもしれません。

最後までご覧いただきありがとうございました。