今回は細石(さざれ)をリングに仕立ててみます。さざれは形も不規則で、カットされた石と比べて個性豊かですね。

爪で留める方法と、接着で作る方法の両方をご紹介します。

接着の方の難易度は、高くないので、ぜひチャレンジしてみていただけたら嬉しいです!

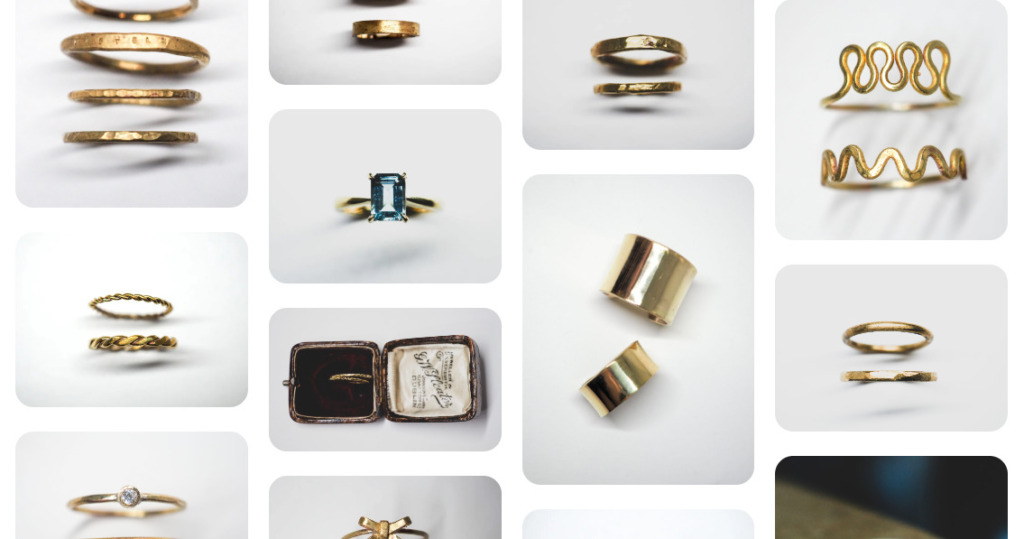

ルチルクオーツのさざれリング 完成イメージ

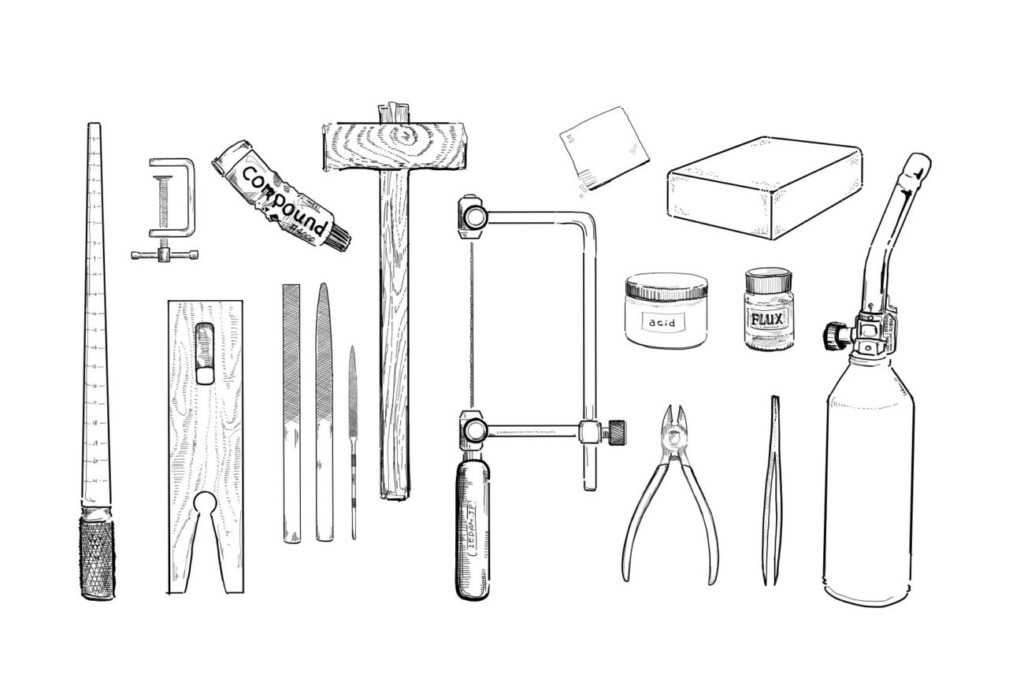

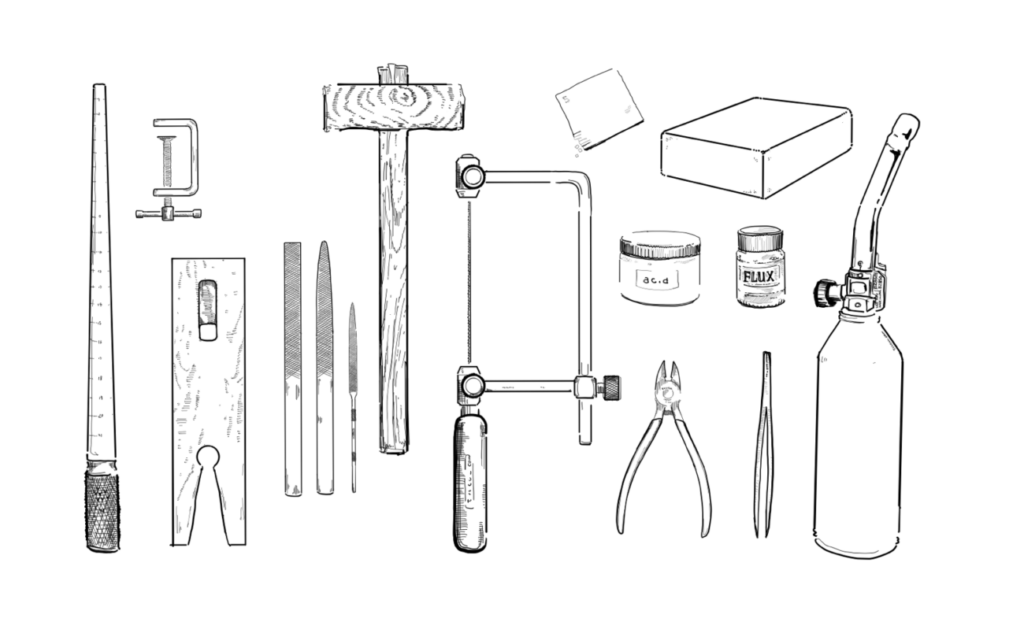

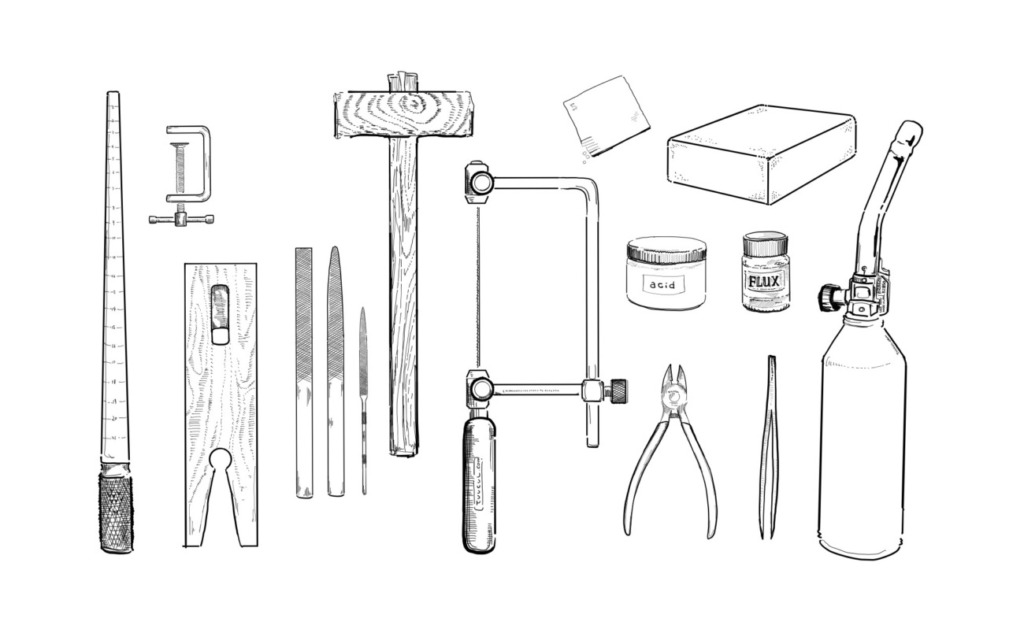

必要な道具と材料

使用する道具

彫金に必要な道具が一通り必要になります。リューターはなくてもできますが、あると本当に作業が早いです。2万円しないくらいのものでも構いませんので、持っておくと本当に時短になります。

使用する材料

今回は丸線リングに石枠をつけるものと、板から作ったリングに石枠をつけるパターンで二つ作りました。丸線リングの方で作りたい場合は、Cの2.0mmφ丸線材を購入しておきます。

ルチルクオーツは以下で購入しました。

エポキシ接着剤は米国DevconのS-208というものがおすすめです。透明度が高く、黄変しにくい・接着力が桁違いという特性を持っています。

ルチルクオーツのさざれリングの作り方 手順

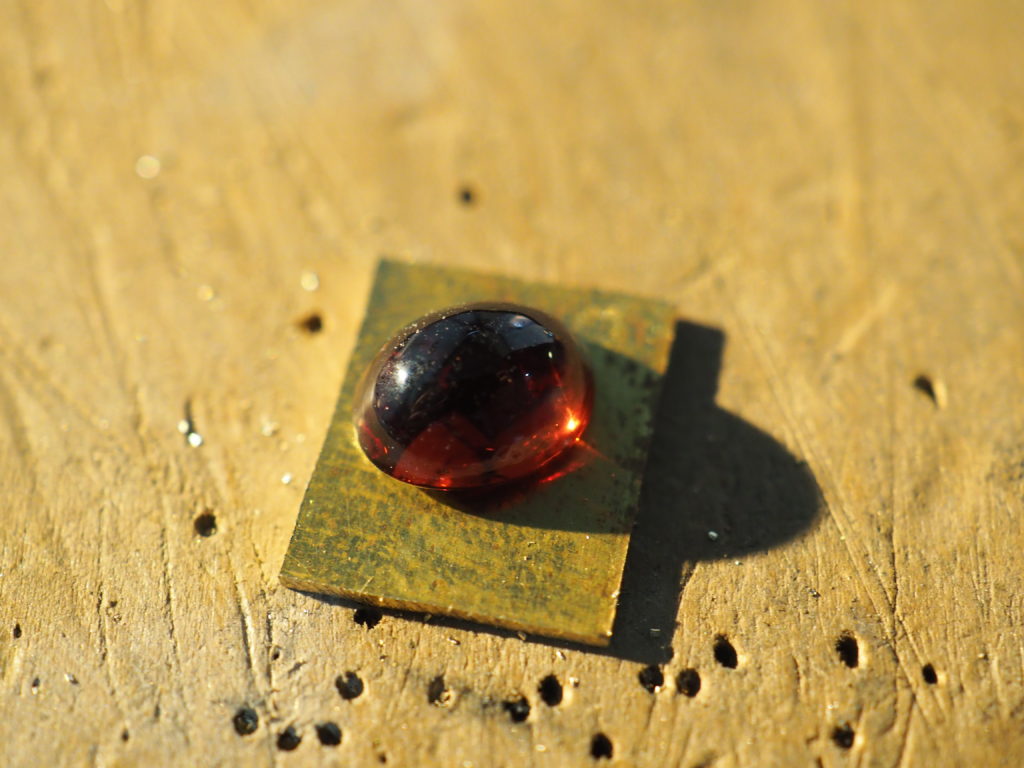

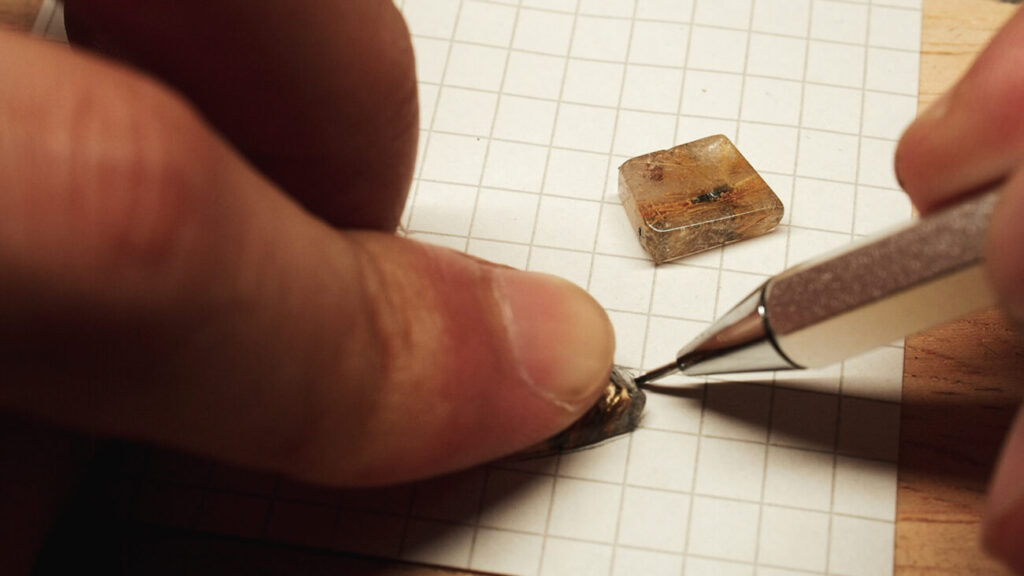

さざれの選定

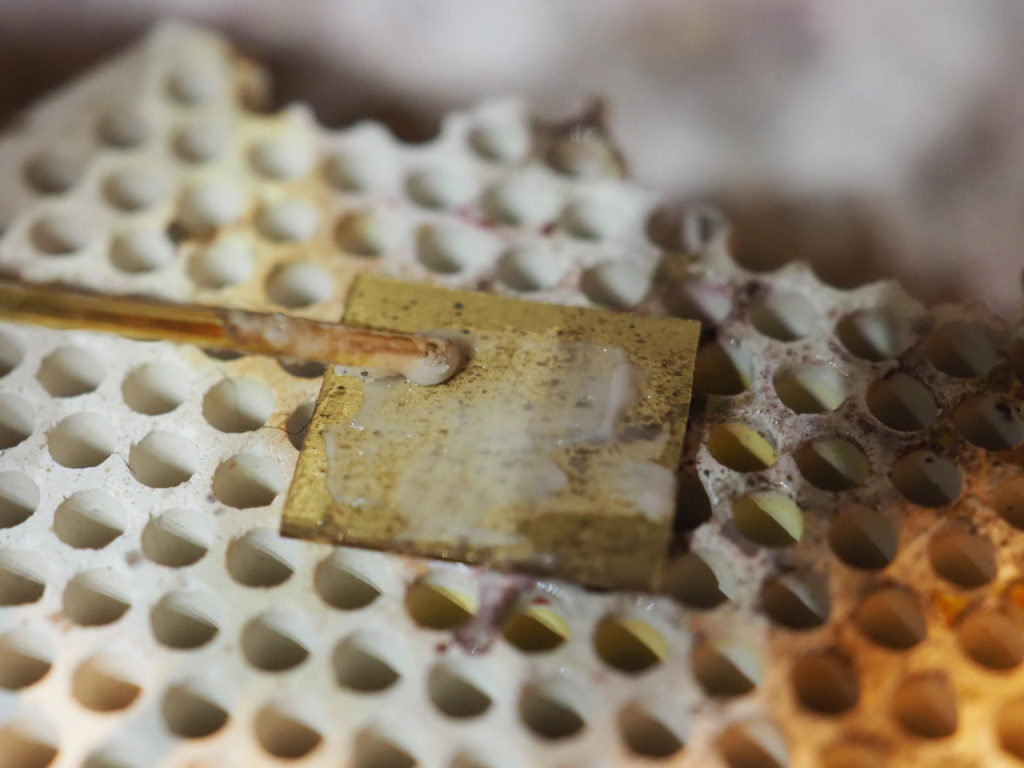

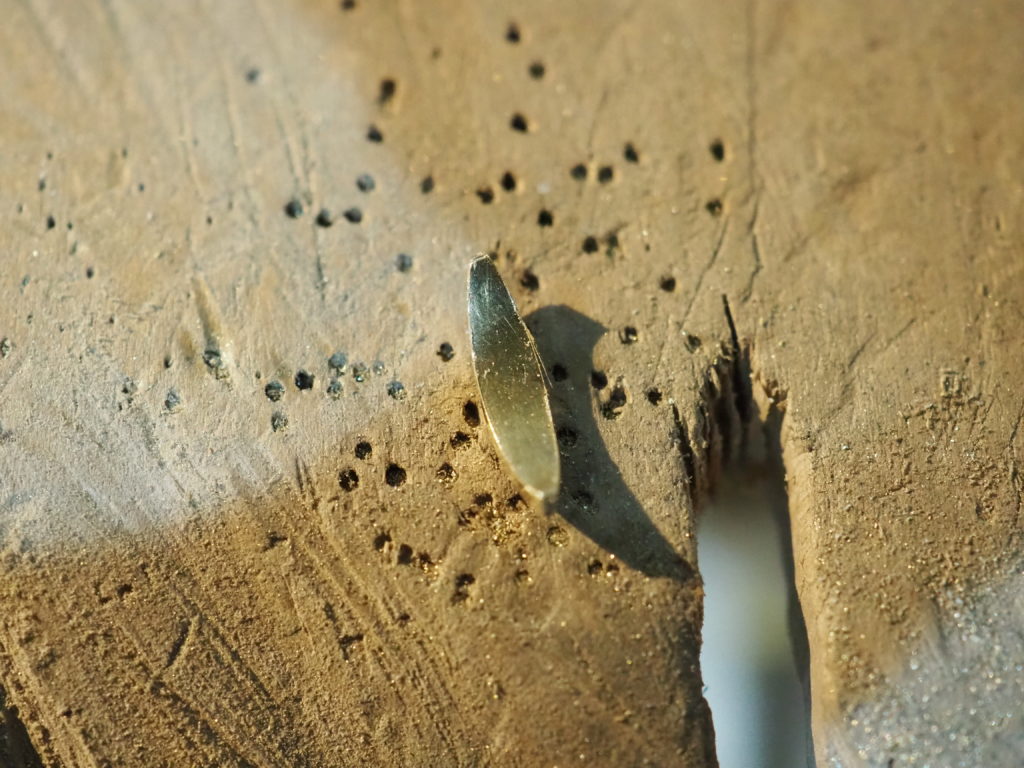

使用するさざれを使います。板に接着したり石枠に座らせるために、一面が平らになっているものを選びましょう。

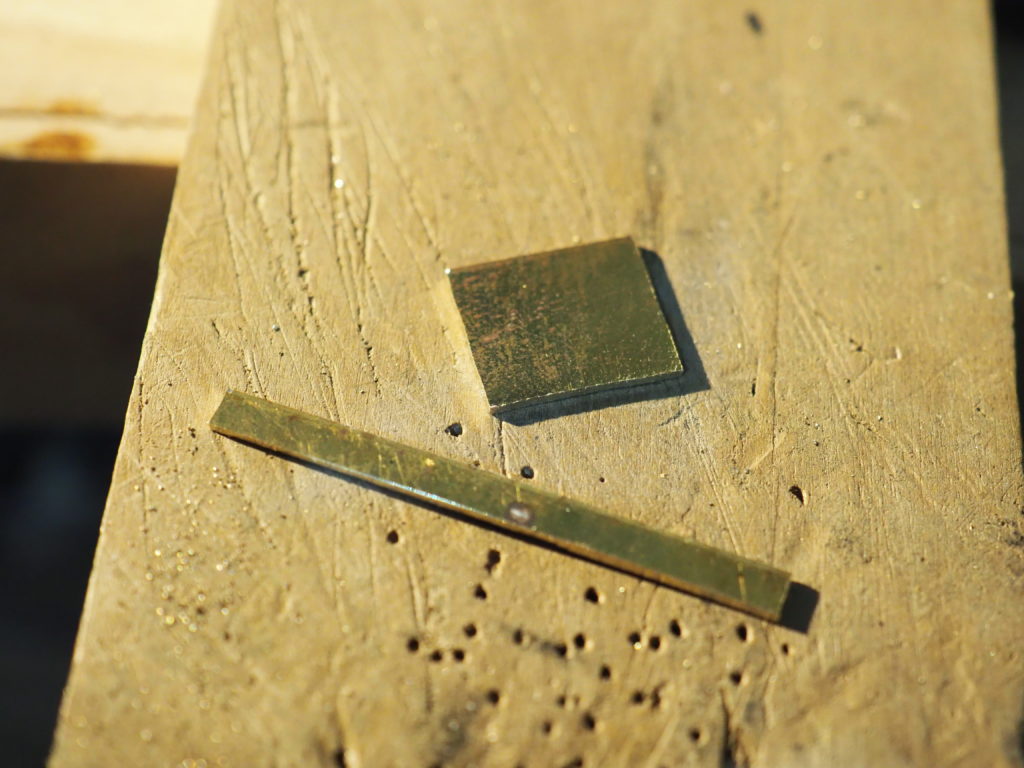

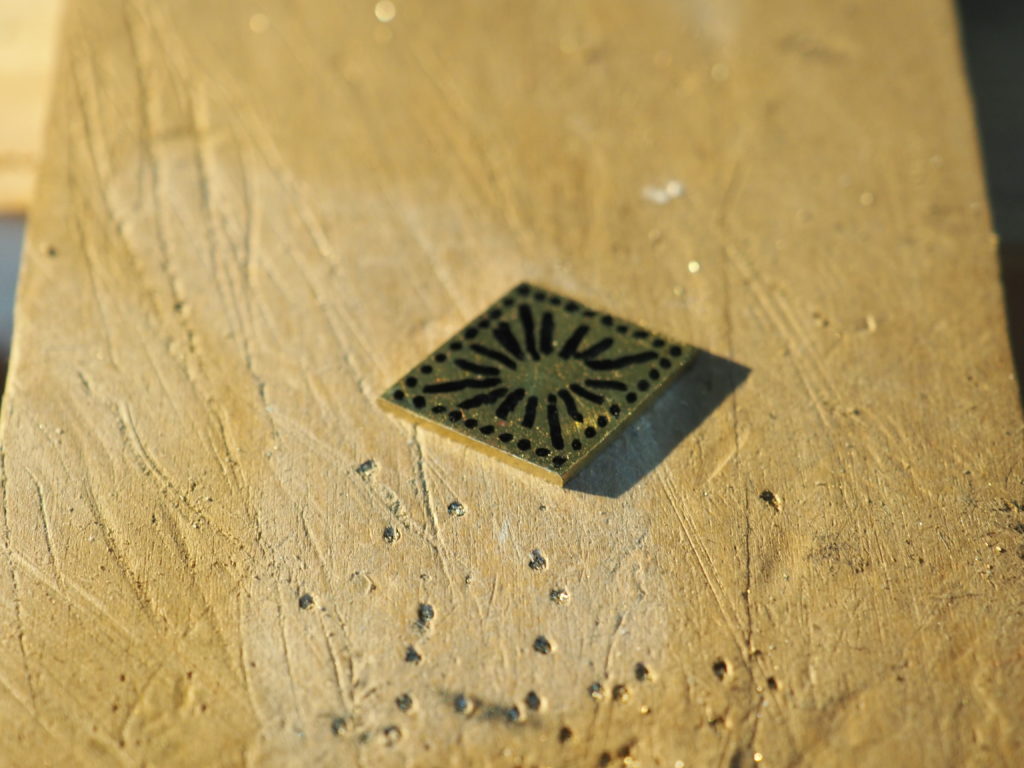

石の形をトレースする

紙に石の形を写しておきます。これの形に合わせて糸鋸で切っていきます。

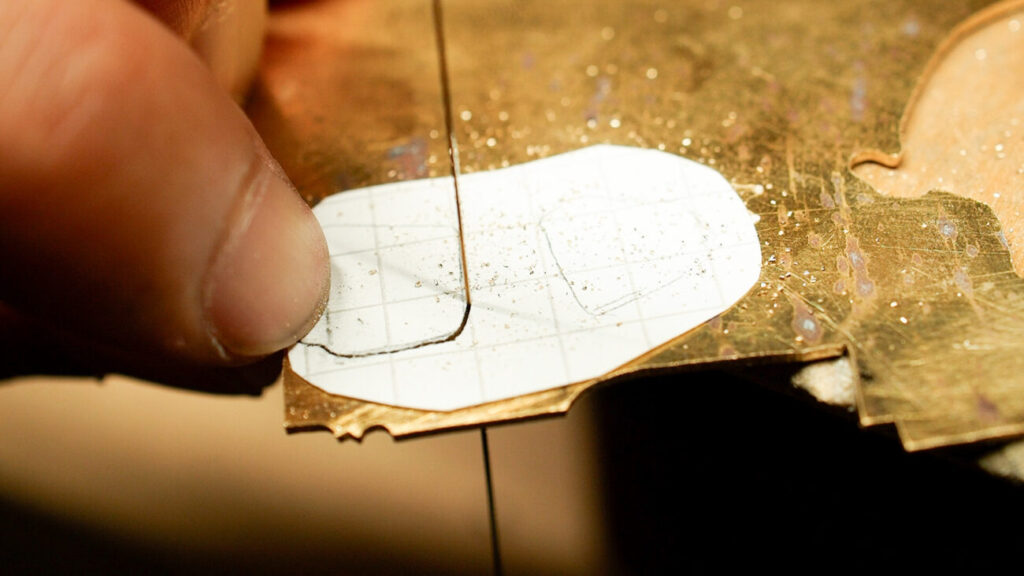

糸鋸で切り出す

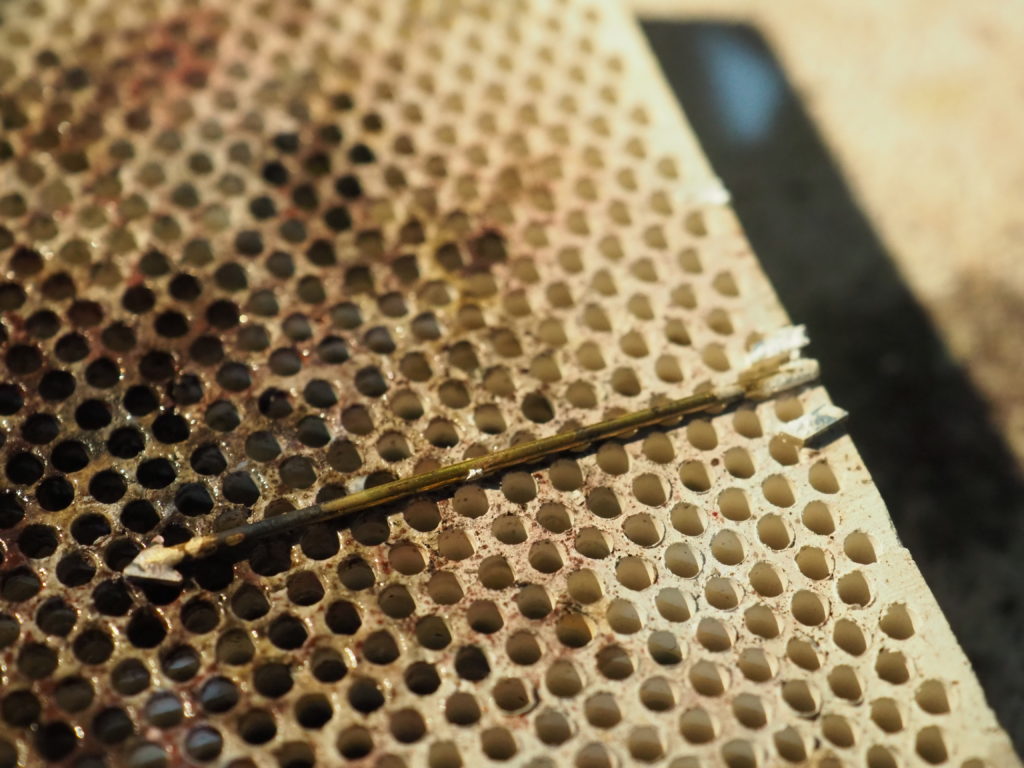

スティックのりなどで先ほどの紙を真鍮板に貼り付けます。鋸刃#0で切ります。

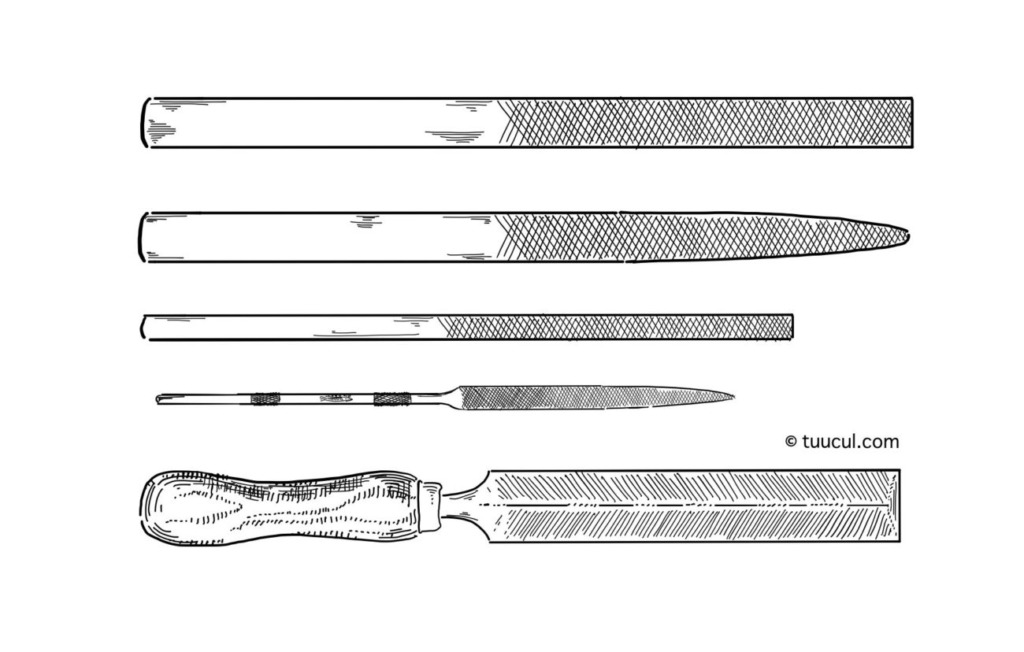

ヤスリで石座を整える

切り口をヤスリで整えておきます。石と合わせてみて、余裕がある場合は削ってピッタリにしておきます。

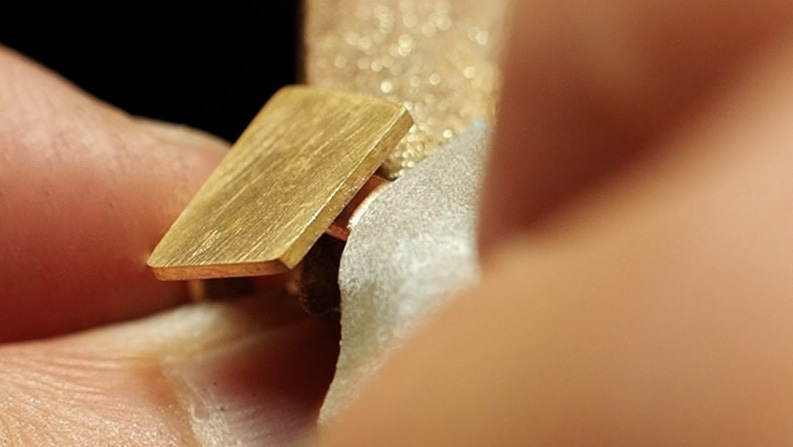

このくらいになるまで頑張って削ります。

側面をペーパーで整える

バナナサンドペーパー#600などでヤスリの傷を消しておきます。

ペーパーで平面をきれいにする

#600の耐水ペーパーで両面をきれいにしておきます。耐水ペーパーは100円ショップに色々な番手がセットになっている便利なものが売っていますので、それを買っておくと良いです。

バラで購入する際は、#240,#600,#1000(荒目・中目・細目)と3種類くらいあればOKです。

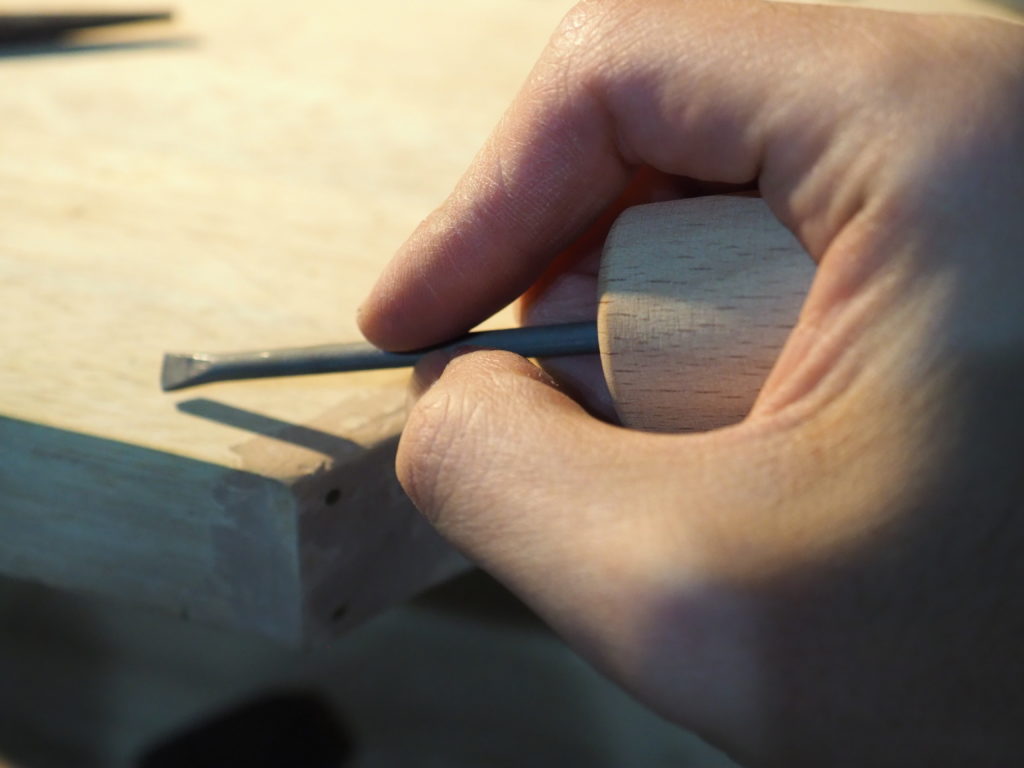

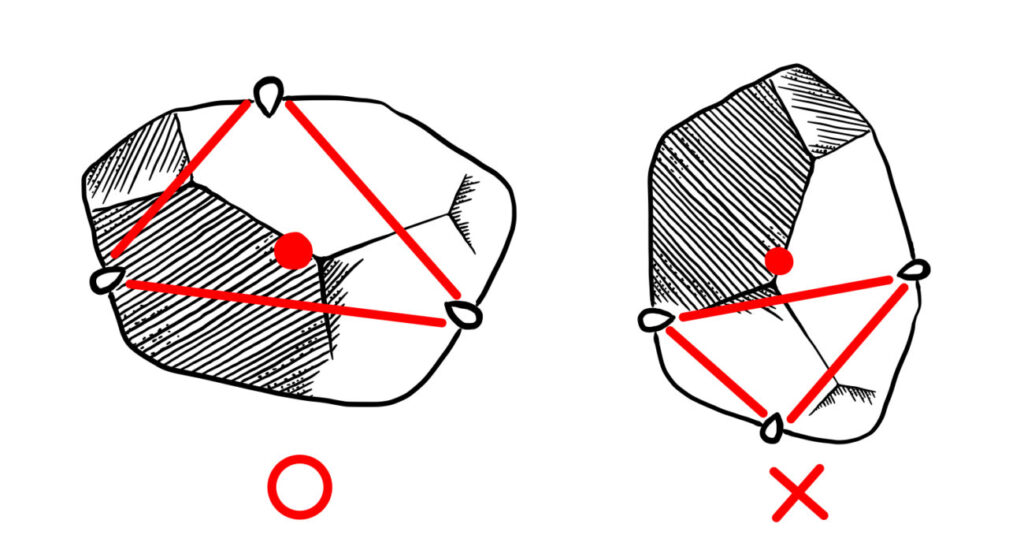

精密ヤスリで爪を立てる部分に溝を削る

精密ヤスリの円型や歪(イビツ)型など(精密ヤスリの形状の名称です。)の丸い溝が削れるもので、爪を立てる位置を削ります。

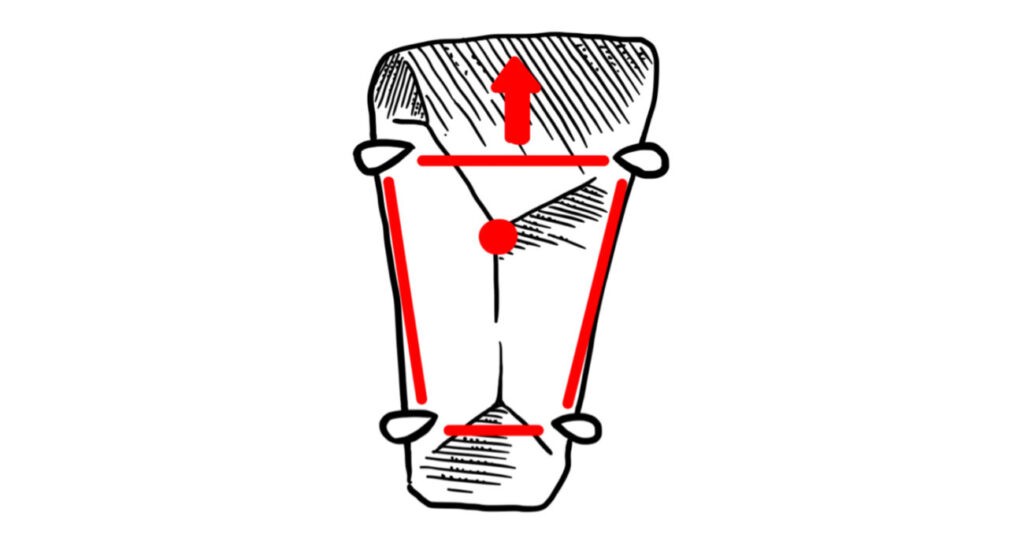

爪の位置は3本以上必要です。爪の位置が偏りすぎていると留まりません。

確認方法としては爪同士を線で結んだ時に、石の重心が囲われていればOKです。

ただし台形のような形をしている場合は、重心を囲む位置に爪を立てても、矢印方向に抜けてしまいます。上の方にも爪が必要になってきます。

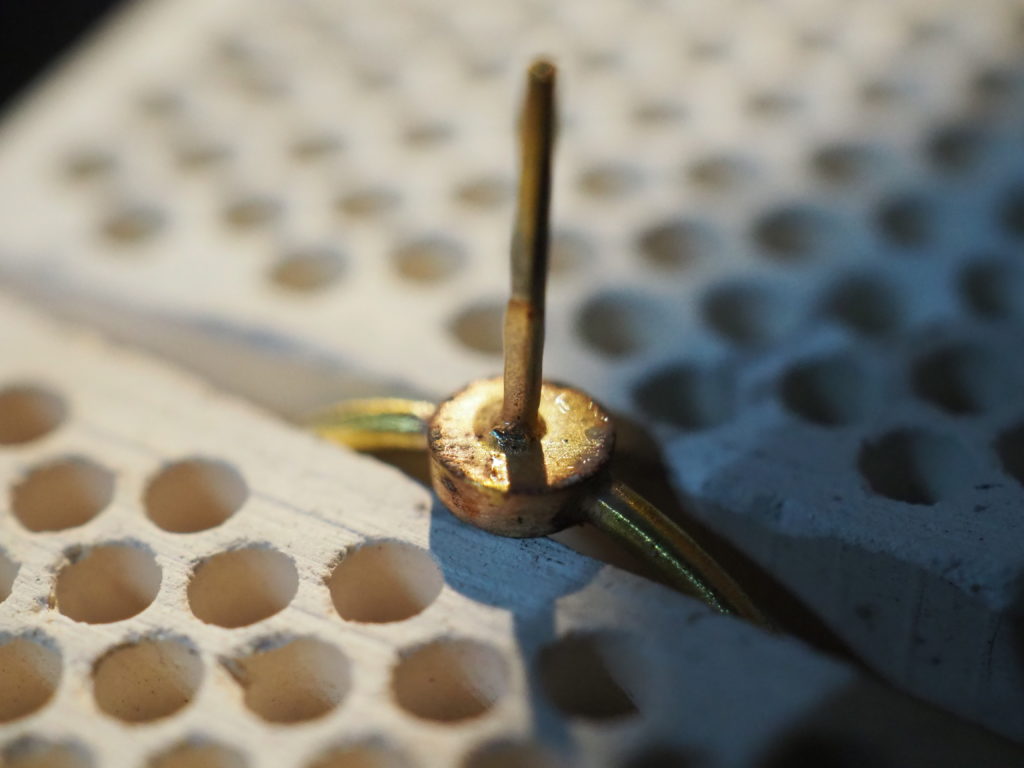

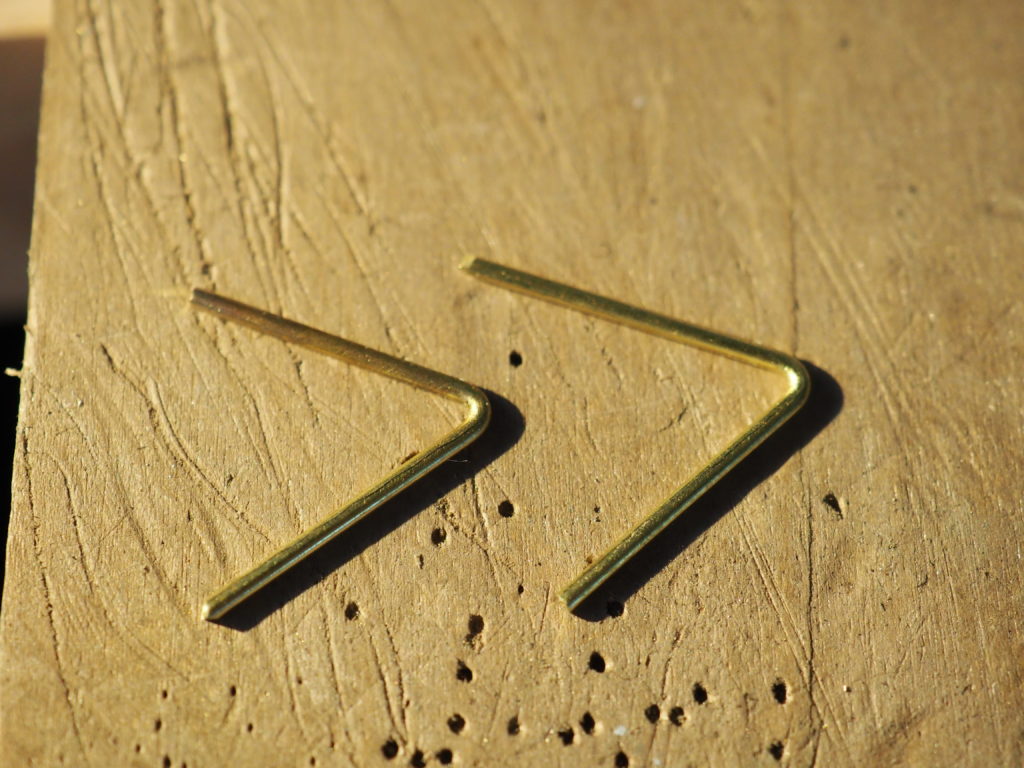

爪を立てる

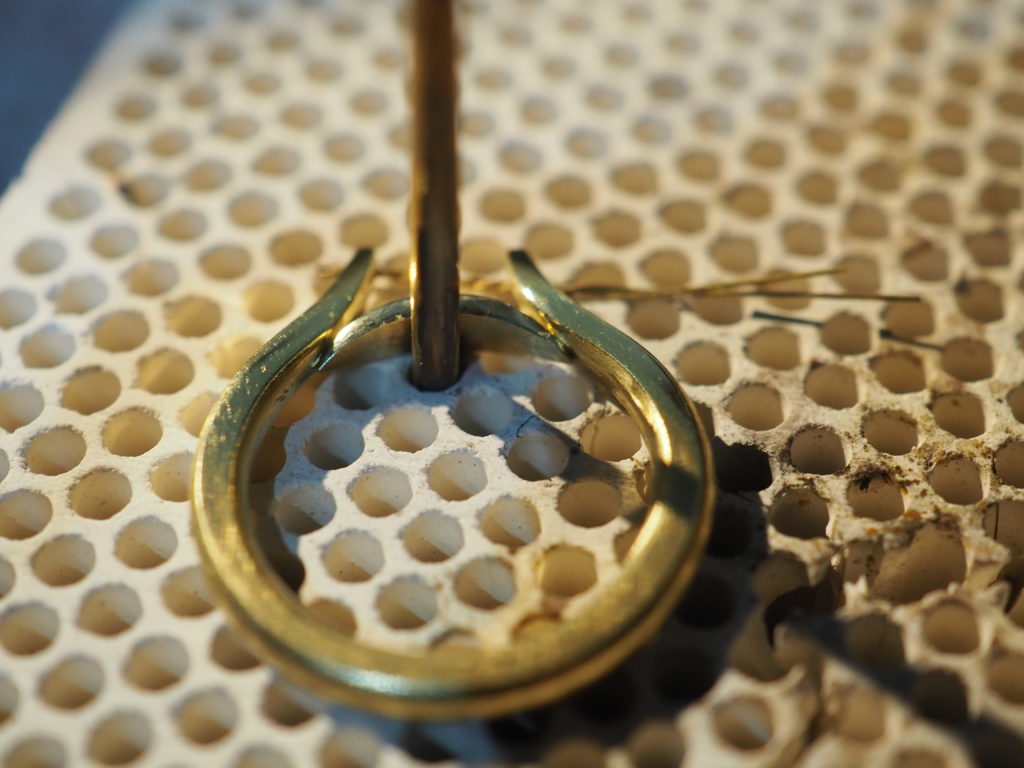

0.8mmφの真鍮丸線をU字に曲げて、先ほどの溝に挟むようにはめ込みます。まずは1個差し込んで、ロウ付けしていきます。(ロウ付けに慣れていたら全ていっぺんにロウ付けしてしまって大丈夫です。)

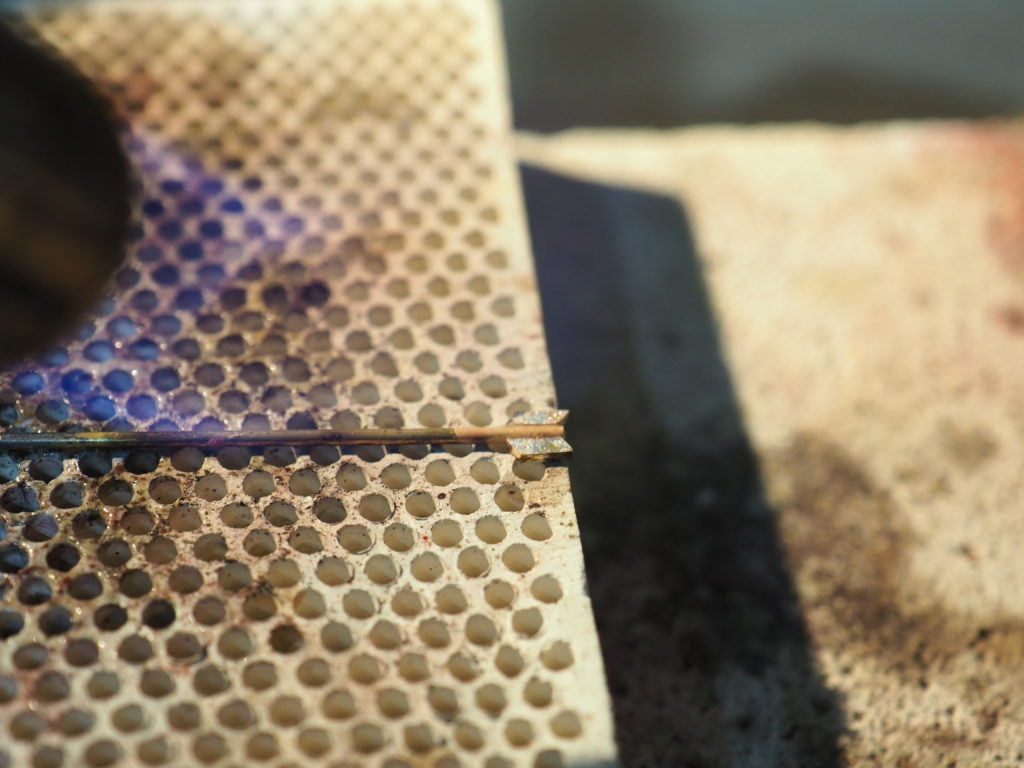

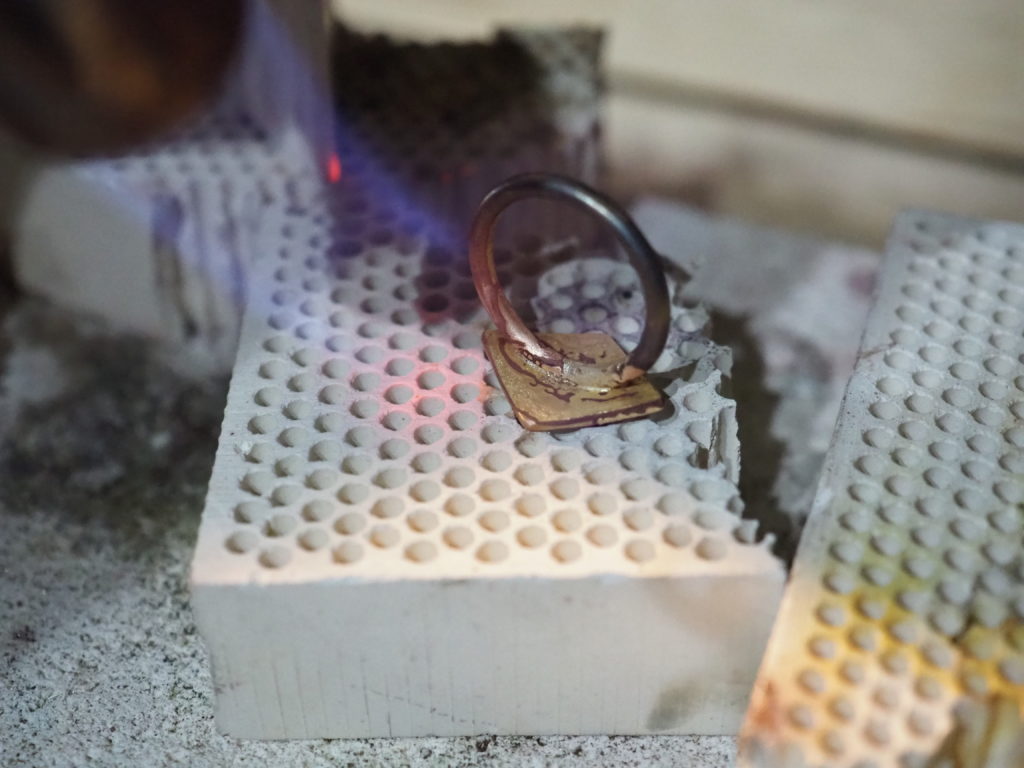

爪のロウ付け

3分ロウでロウ付けします。石座の裏側にロウを置くようにします。ロウのサイズは0.5mm角程度の小さめにしておくと良いです。

残りの爪は反対側から差し込んでロウ付けします。(同じく3分ロウでつけます。)

精密ヤスリで刻みを入れていない部分はロウ付けしませんので、間違えてロウを置かないように注意します。

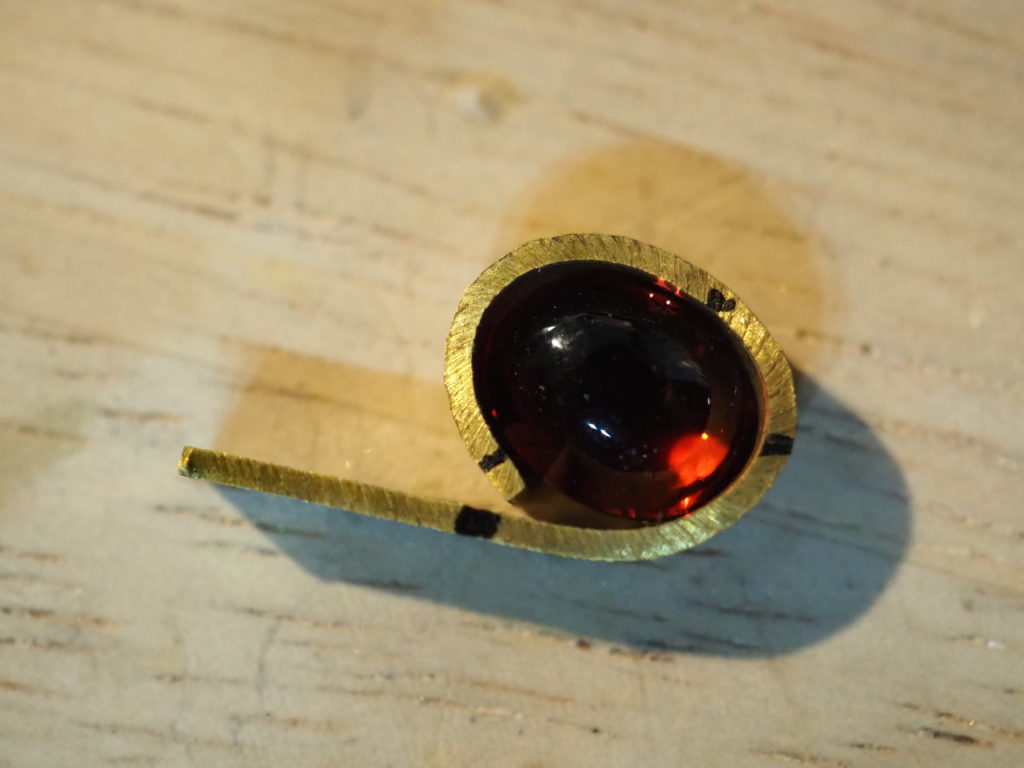

石座を整える

石枠を整えます。余計な部分をニッパーで切って、裏面を耐水ペーパーで平らに削っておきましょう。

これで石座の完成です。

指輪パーツの成形

指輪のパーツを作っていきます。基本的な作り方は他記事で詳しく紹介しています。今回、幅広パーツは甲丸にしました。

参考:板材からリングを作る手順

ヤスリで好きな形に削っておきます。

お好みの形になるまでじっくり調整します。今回はマットな感じに仕上げたかったので磨きませんが、ピカピカしたい場合は以下の記事で手順を解説しています。

石座をつける部分を平らに削る

石座をロウ付けしたいので、取り付ける部分をヤスリで平らに削ります。リングのロウ付けした部分を削るようにしましょう。

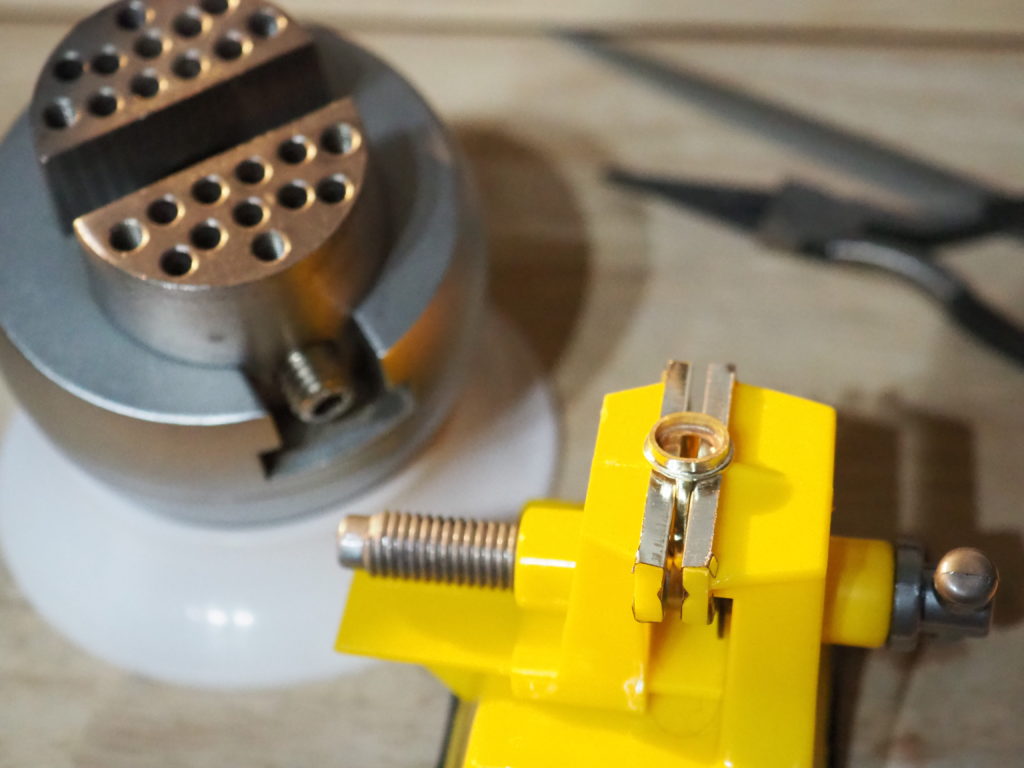

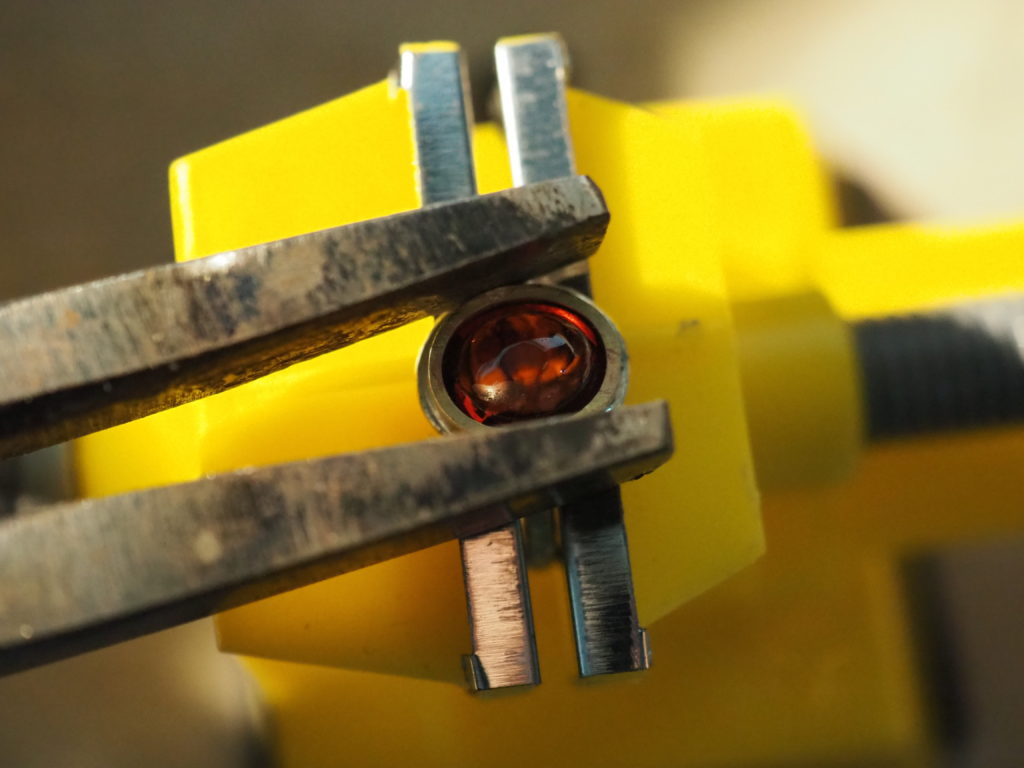

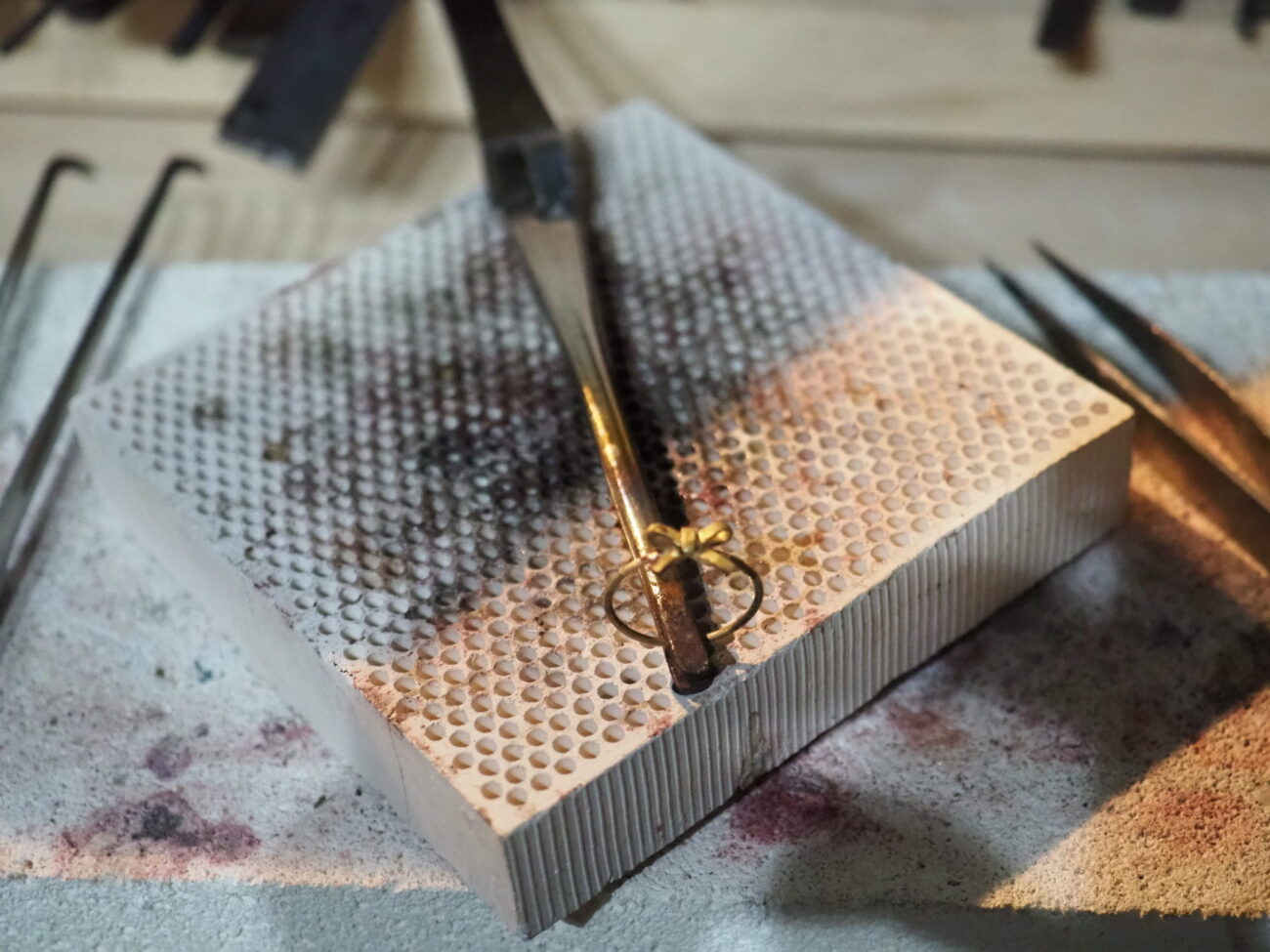

石座とリングのロウ付け

石座パーツとリングパーツをロウ付けします。逆ピンセットで挟んだ状態で行うと簡単です。

爪をロウ付けしているので、熱しすぎるとバラバラになってしまうので要注意です。

7分ロウを使います。

酸洗いとペーパーがけ

フラックスや酸化皮膜を取り除くために酸洗いをしておきます。その後、はみ出たロウなどを耐水ペーパーなどで削っておきます。

全体的にきれいにしておきます。ピカピカにしたい場合はこの段階で完全に仕上げておきましょう。

爪の内側を精密ヤスリを平らに削る

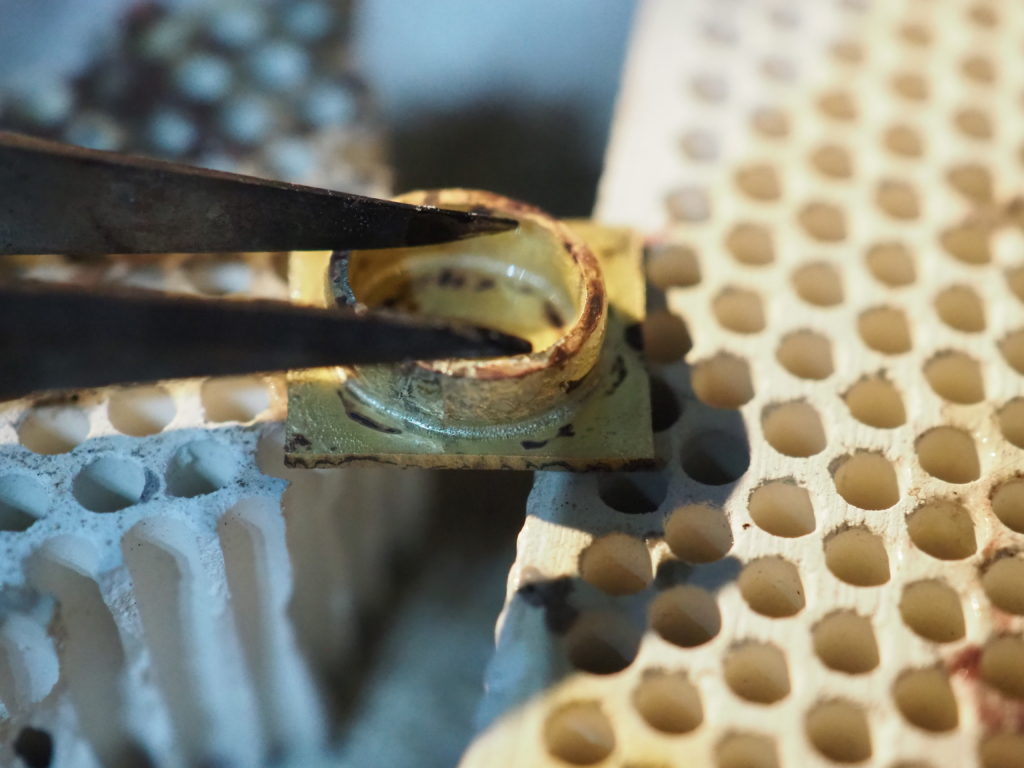

このままでは爪が干渉して、石がはまらないので精密ヤスリ(甲丸・平など平らに削れるもの)で爪の内側を平らに削ります。

石が入るまで調整します。

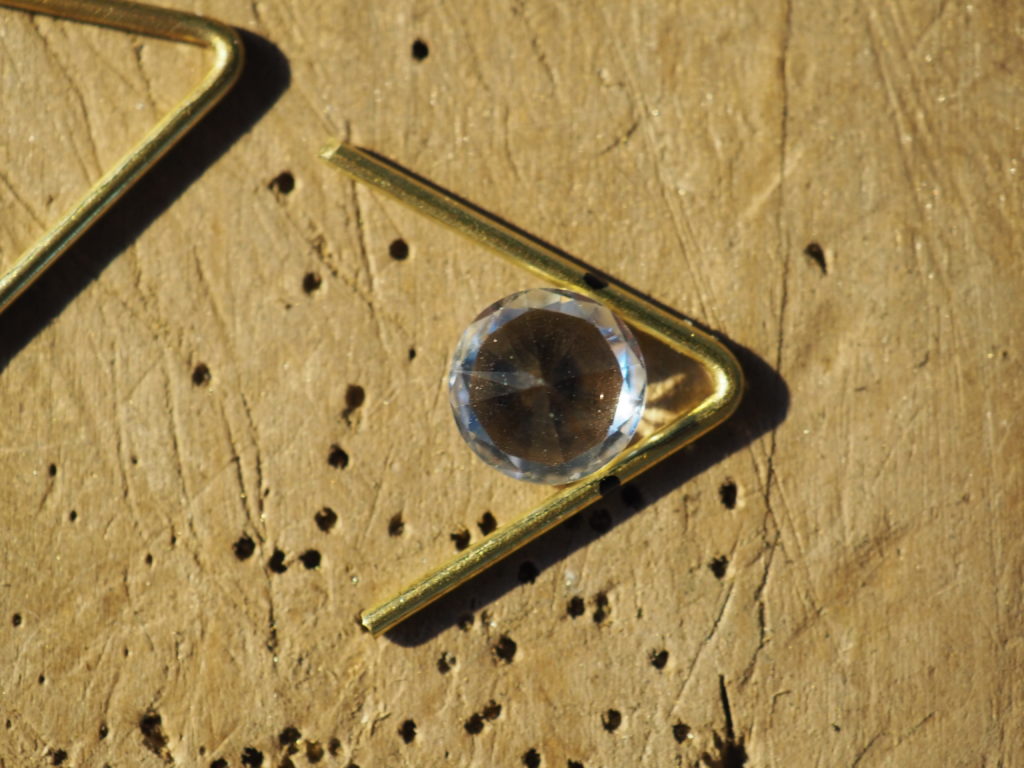

さざれの石留め

さざれを石留めしていきます。爪を少し開いて、石を底まではめ込みます。

爪をカットする

爪をカットします。短すぎると留まりませんが、長すぎると少しカッコ悪いのでなるべく短かめにカットしておきます。

爪の成形

石を一旦外して、精密ヤスリで爪を成形します。猫の爪のように、根本は太めで先に向かって細くなる形にしておきます。

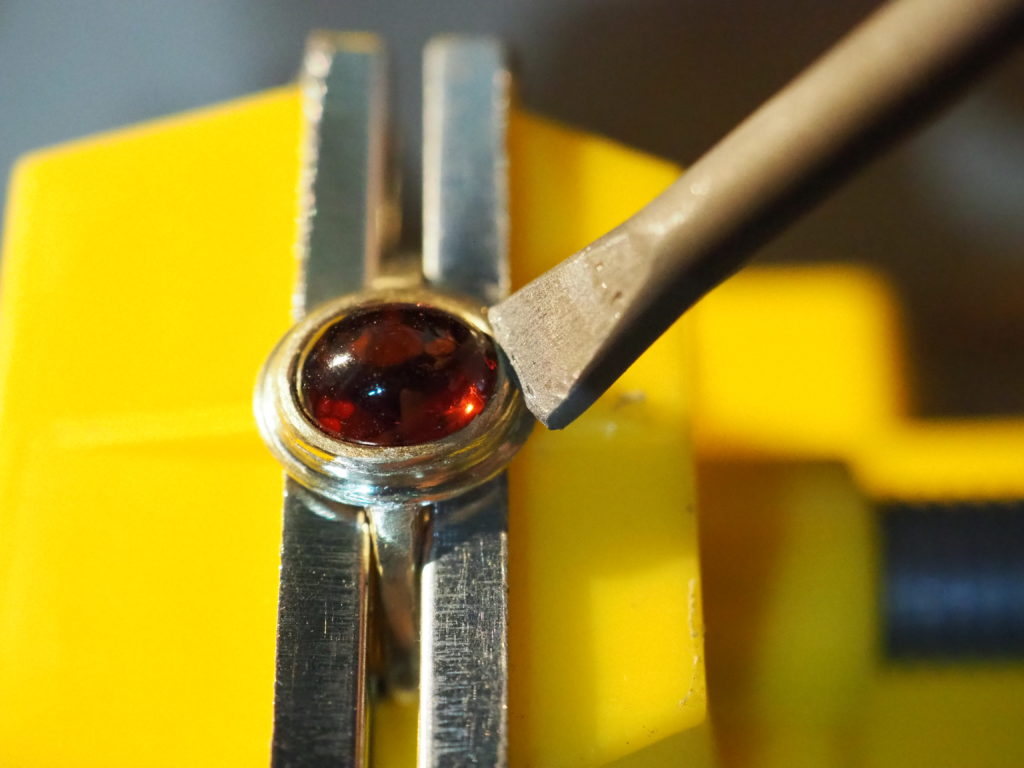

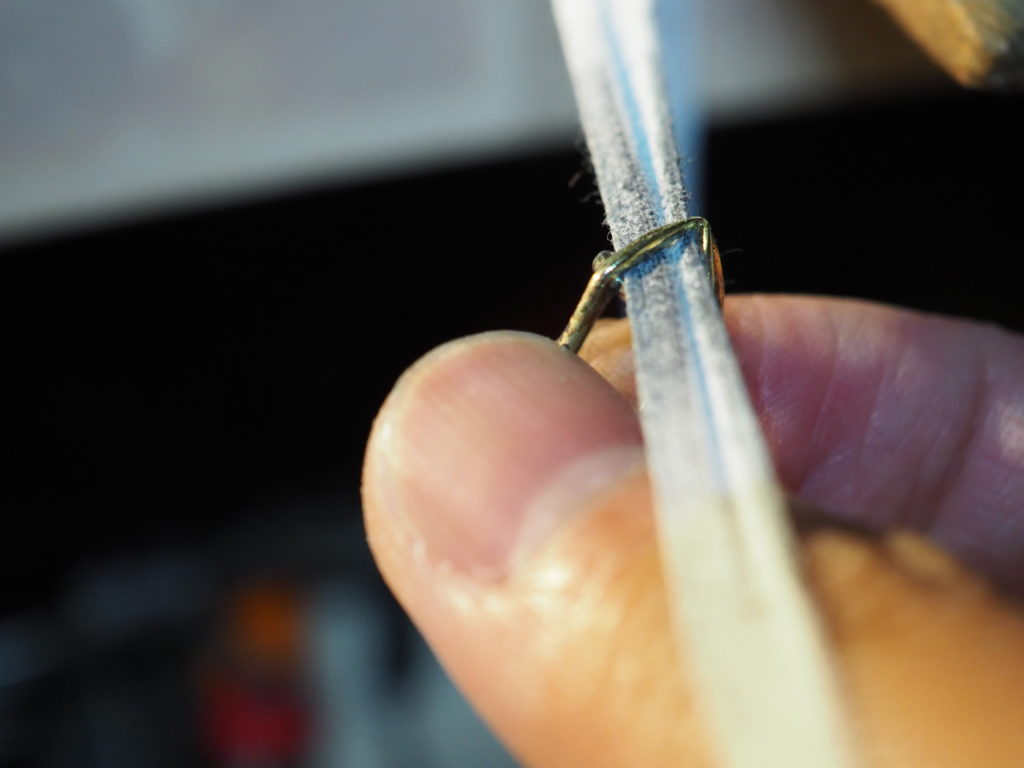

石をはめて爪を倒す

石をはめて、爪を倒していきます。一気に倒し切らず、何段階かに分けて作業します。

ある程度倒したら対角にある爪を倒していきましょう。

ピンセットの持ち手や爪倒しなどで、爪を倒します。

爪の先端までしっかり倒して、引っ掛かりのない状態にします。

エポキシ接着をする場合

エポキシ接着剤でさざれと指輪を接着する場合は、アルコールで接着面を拭き取って脱脂してから行います。

エポキシ接着の手順は下記の記事で解説しています。

参考:【金属・石・ガラス用】エポキシ接着剤のおすすめとやり方

ルチルクオーツのさざれリング 完成

今回は2パターンのリングを作ってみました。ちょっとした天然石の破片でも指輪に仕立てられるようになるので、ぜひチャレンジしてみていただけると幸いです。

ちなみにこれをネックレスにする場合は、指輪パーツをロウ付けする工程で、指輪の代わりにマルカンをロウ付けします。(ポストをロウ付けするとピアスできます)

今度は完全なクオーツの原石や、アンティークのボタンをリングやネックレスにする方法をご紹介できたらと思います。(現在製作中です!)

最後までお読みいただきありがとうございました。

最後にお知らせ

ただいま、自宅で金とダイヤの指輪を作る方法をメール講座で配信しております。金のロウ付けのコツや、ダイヤを割らずに留める方法を公開しています。自宅で彫金を始めるためのPDFリストも配布中です。(メール講座もPDFも無料です)

無料ですのでよろしければご購読いただけたら嬉しいです! ↓こんな感じの内容です。