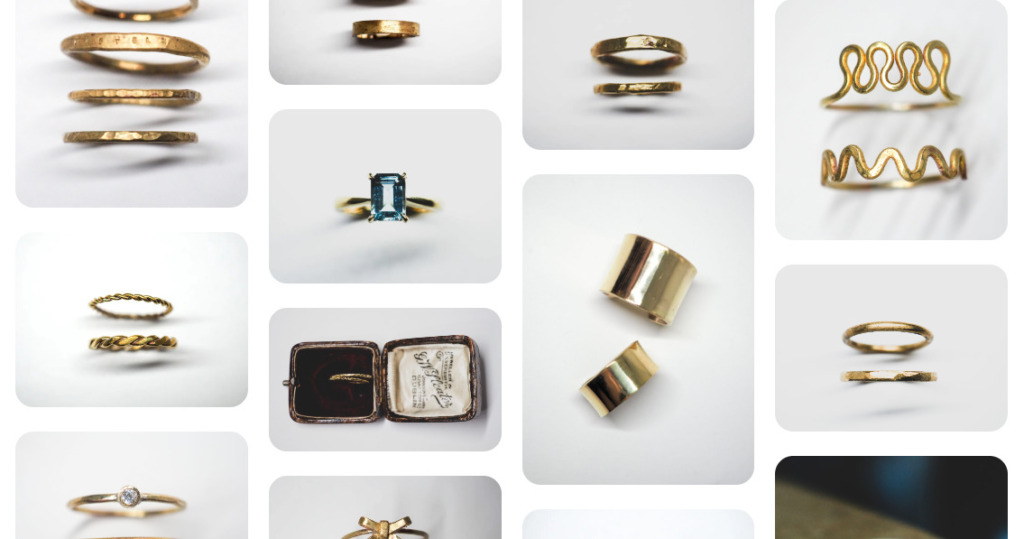

ロウ付けができれば、色々なものが作れるようになります。

シルバーアクセサリーや真鍮の他にも、ステンレスや鉄までロウ付けができる汎用性の高い銀ロウですが、初めての方だと少し難しく感じるかもしれません。

今回は、ロウの選び方やロウ付けの手順・コツなどを解説していきます。

シルバーや真鍮の他にも、ロウ付けが難しい鉄やステンレスをキレイにロウ付けする方法もご紹介します。

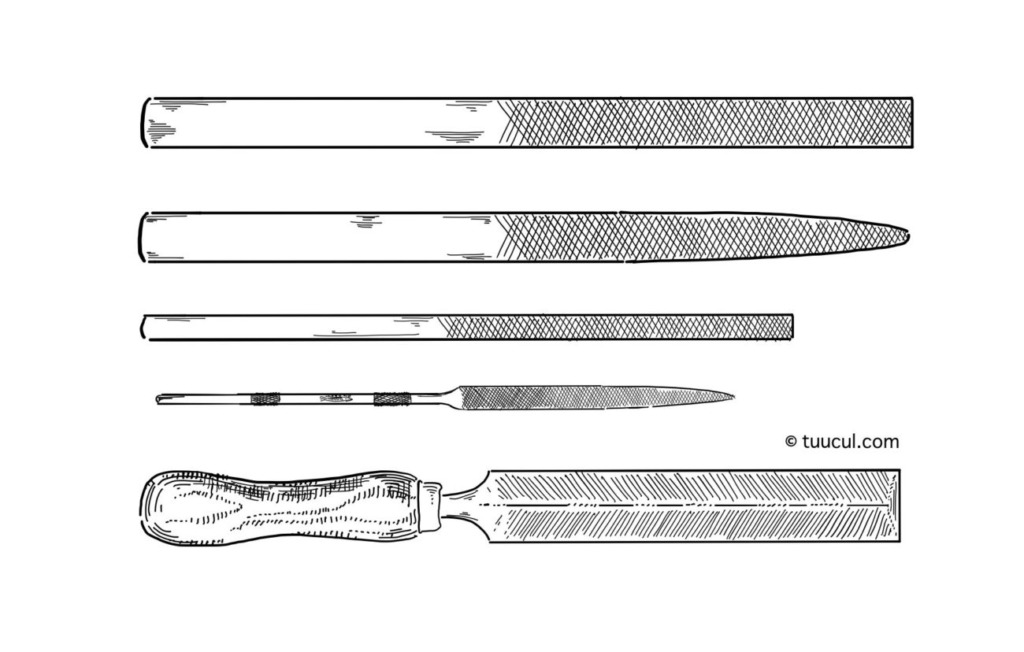

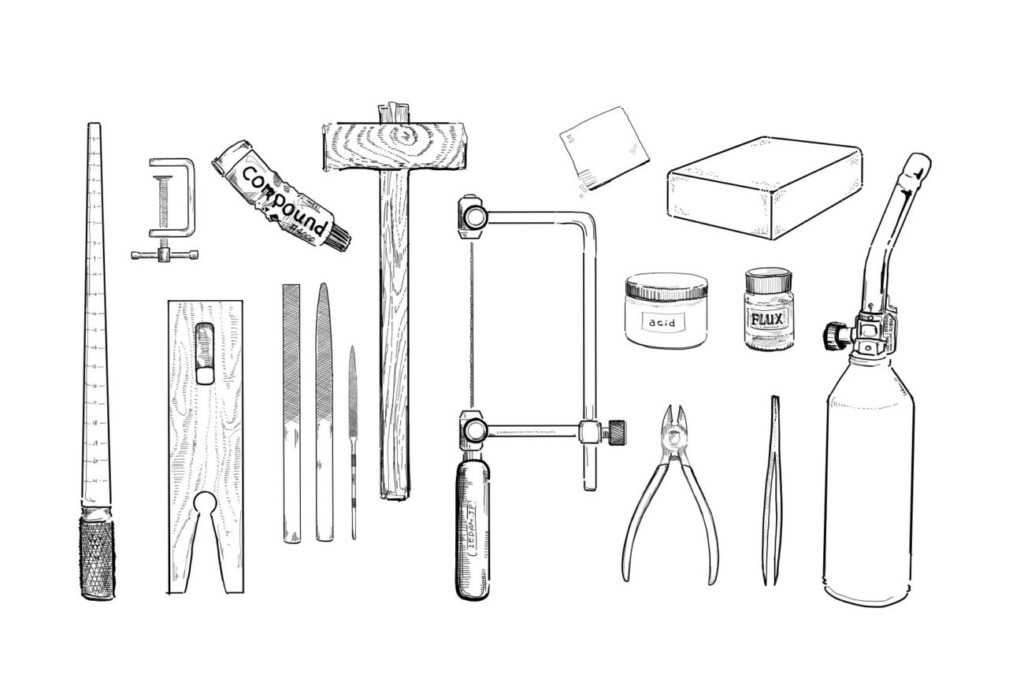

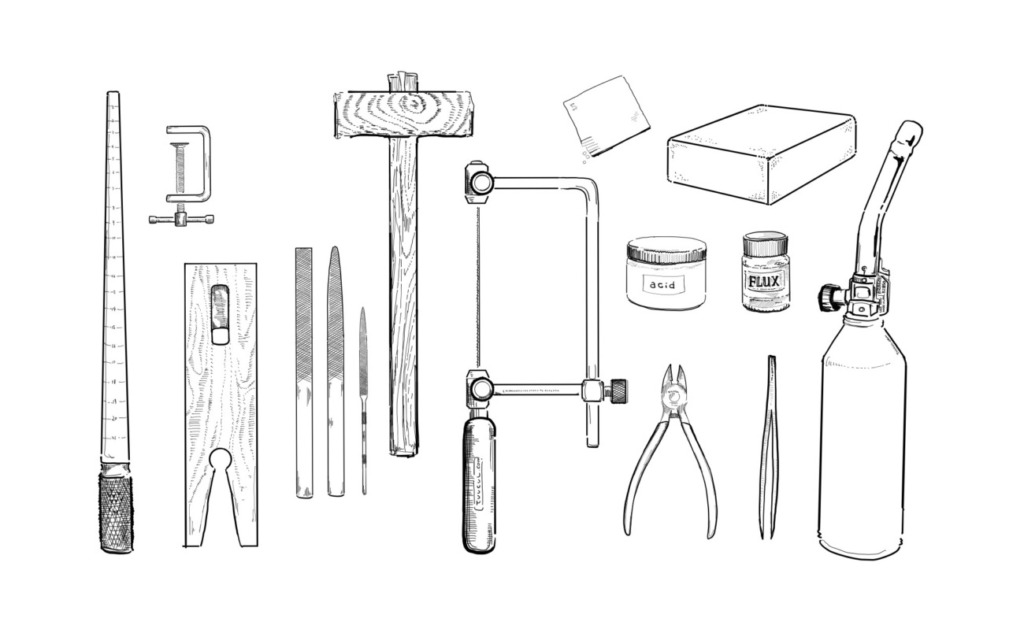

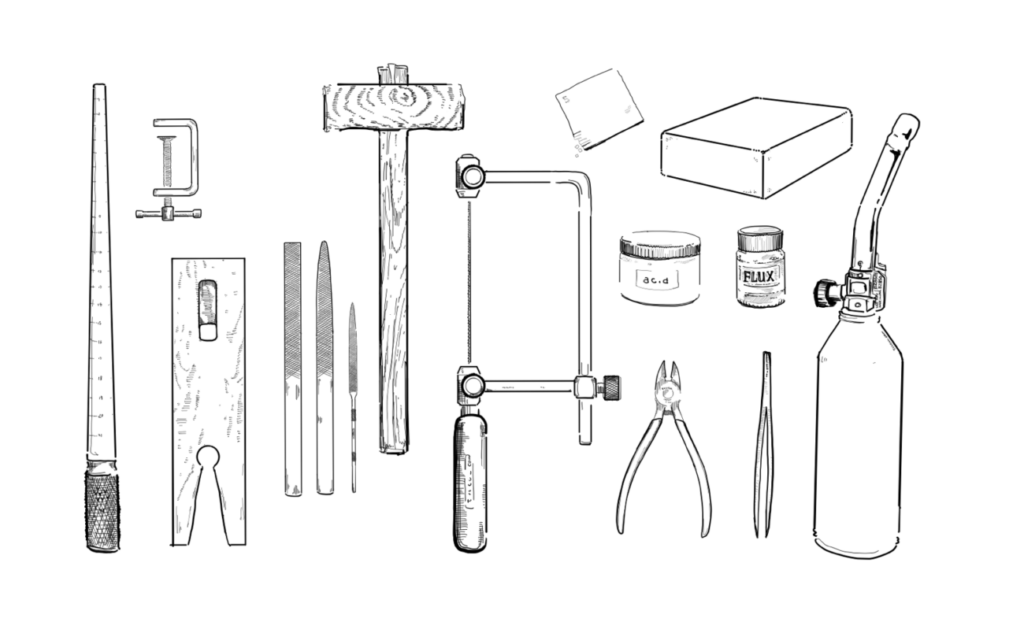

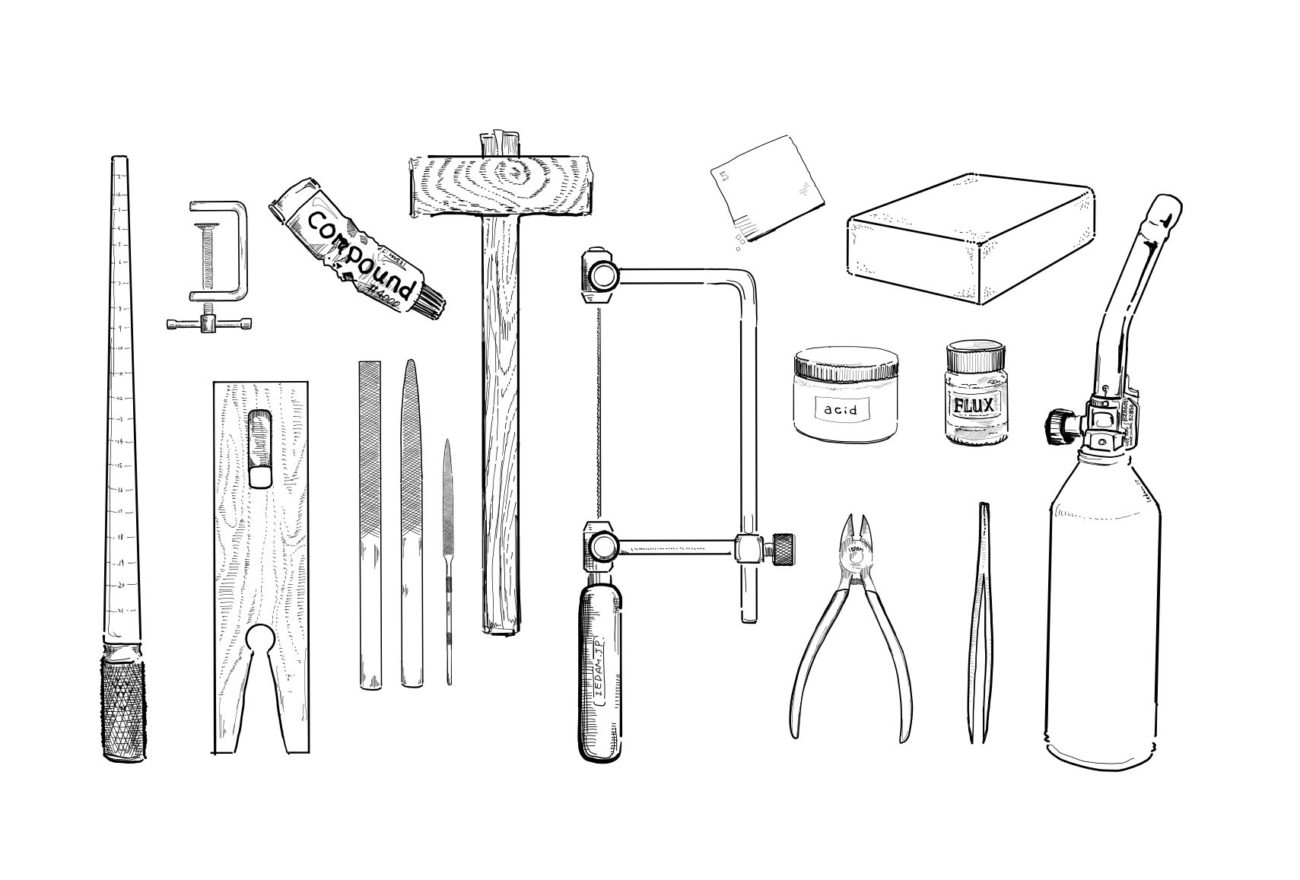

ロウ付けに必要な道具

水入れと爪楊枝も用意しておいてください。

解説: 新富士 パワートーチ RZ-820SS

このサイトで登場するタイプよりも空気量の調節がしやすく、価格も安いモデルです(ボンベ別売り)

ガス缶も安くて入手しやすく、長く使える優れものです。3本入りがおすすめです。

ロウ材についての説明

汎用性が高く、難易度も低いロウ材です。ほとんどの金属をロウ付けできます。

銀・銅・亜鉛が主成分で、1分、3分、5分…など種類によって融点が異なり、数字が小さい方が溶けにくく(融点が高い)難易度が高くなります。

この融点の温度差を使い分けて、複数個所ロウ付けをしてもバラバラにならないように作業できますので、ロウは数字の小さい順番から使っていくようにします。

また、数字が小さいロウの方が銀の純度が高いので、色味もシルバーの色に近いです。(数字が大きくなるにつれて黄色味が強くなります。)

また、さらに溶けやすい『早ロウ(はやろう)』というものもあり、名前の通り融点が低いので早く溶けます。溶けやすくするためにカドミウム(アレルギーになりやすい)などの金属が添加されているものが多い傾向にあります。

ただし、近年はカドミウムフリーのロウ材も増えていますので、お買い求めになる際は「カドミウムフリー」の表記があるかどうか確認してみてください。

買っておくべき銀ロウは3・5・7の3種類

3分・5分・7分の3種類を持っておけば、ほとんど何でも作れるようになります。

色々な種類があって迷いますが、これだけ買っておけばOKです。

銀ロウを買ったらしておくべきこと

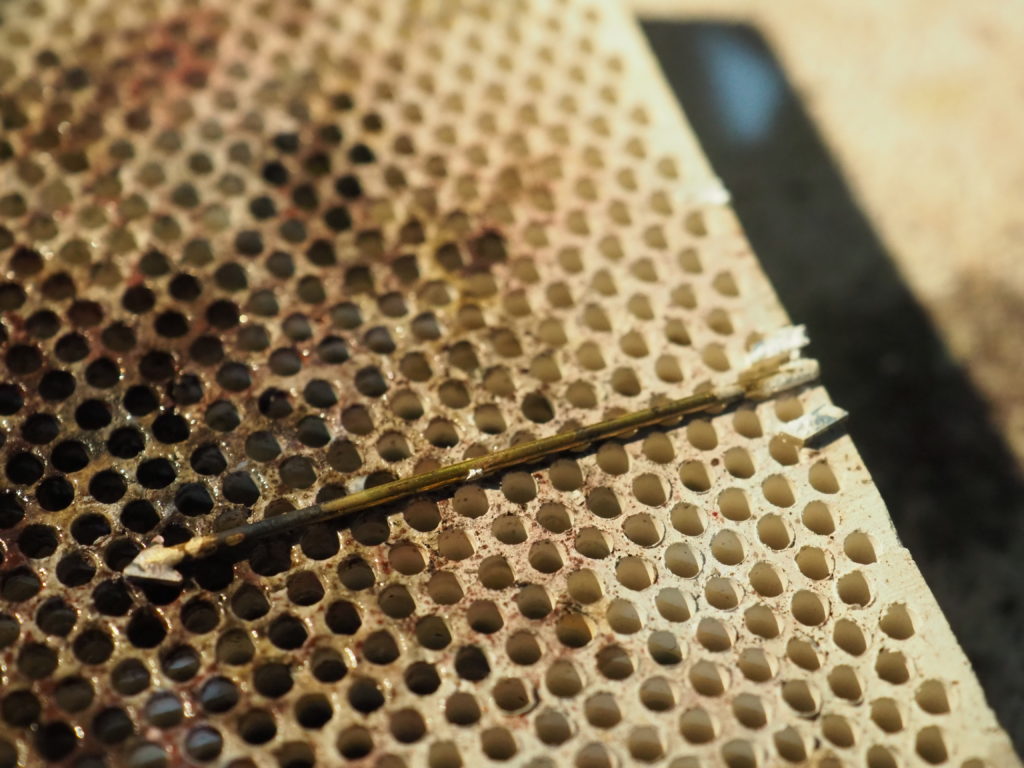

板状のロウ材は細かく切って使います。ロウ材には3分ロウなら『3』、5分ロウなら『5』と刻印が打ってありますが、切って使っていくうちに刻印がなくなってしまい判別が難しくなります。

どこで切っても何のロウか判別ができるように、油性ペンで異なる色に塗っておきましょう。

3分ロウが黒、5分ロウは赤、7分ロウは青…といった感じです。こうしておくと小さく切っても判別が簡単になります。

細かく切ったロウはピルケースに入れて保管します。プラスチック製よりも耐熱性のあるアルミ製などがおすすめです。(作業中に熱いピンセットで追加でロウを取ることがある為)

ロウ付けの作業手順

1. 作品を酸で洗う・脱脂する

酸洗いをしてロウ付けしたい作品(対象物)を綺麗な状態にしておきます。作品の表面がくすんでいたり、酸化皮膜(サビのようなものです)で覆われていたりするとロウ材が広がらずにダマになってしまいます。

酸洗いをすることで作品の表面を綺麗にすることができます。ロウ付け前は表面がキレイかどうか入念にチェックしておきましょう。

また、研磨剤や油分が付着しているとロウが綺麗に流れません。洗剤などでよく洗っておきます。

参考: 酸洗いに必要なものとやり方・手順

2. フラックスを塗る

フラックスを塗ったところに溶けたろうは流れていきます。フラックスは加熱すると水飴状の膜になり、作品の表面が酸化して黒ずんでしまうのを防ぐ作用があります。

ロウ付けをしたいところにたっぷりフラックスを塗っておきましょう。筆や爪楊枝などを使うと良いです。

フラックスはペースト状になっていますが、水分が飛ぶと固まってきます。完全に乾燥してしまう前に水を補充しておきます。

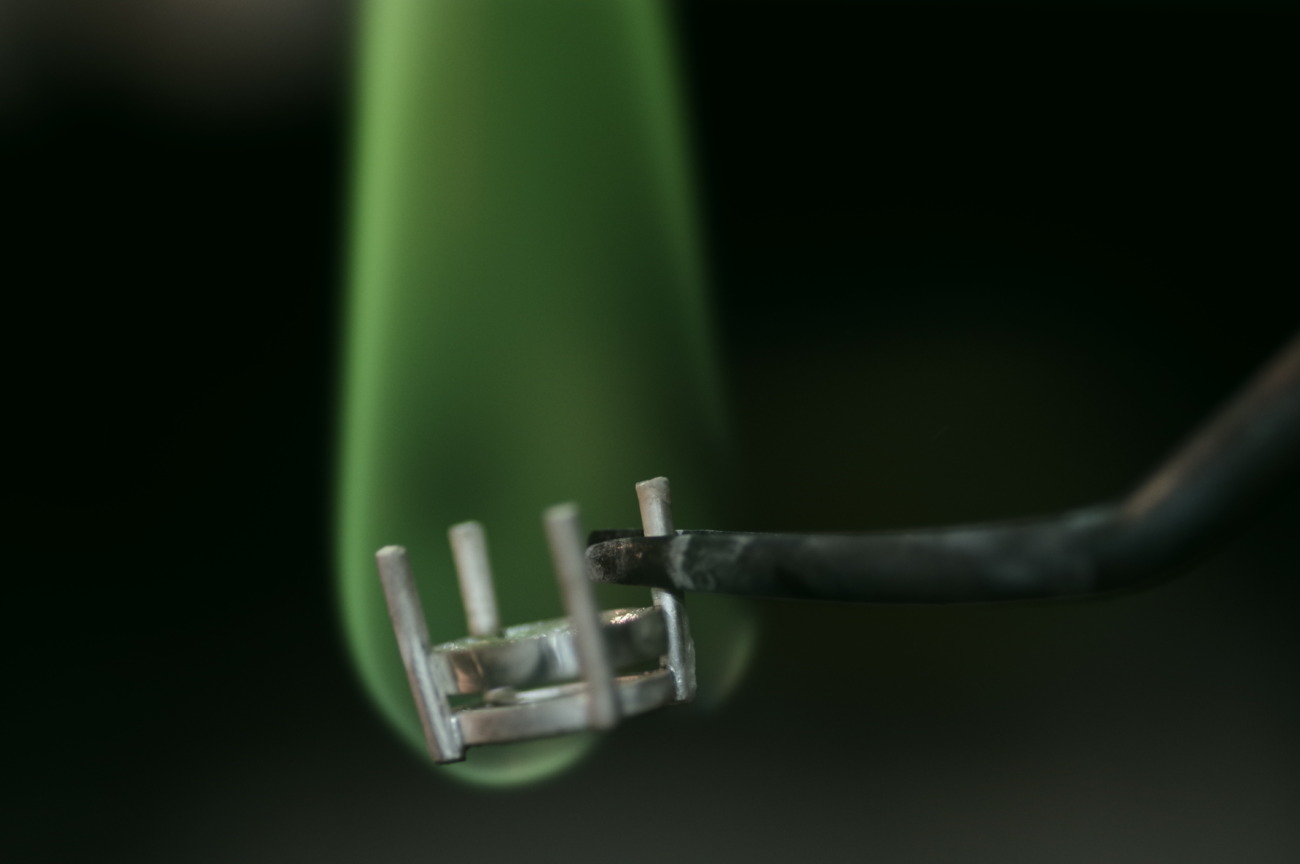

3. バーナーで作品を加熱する

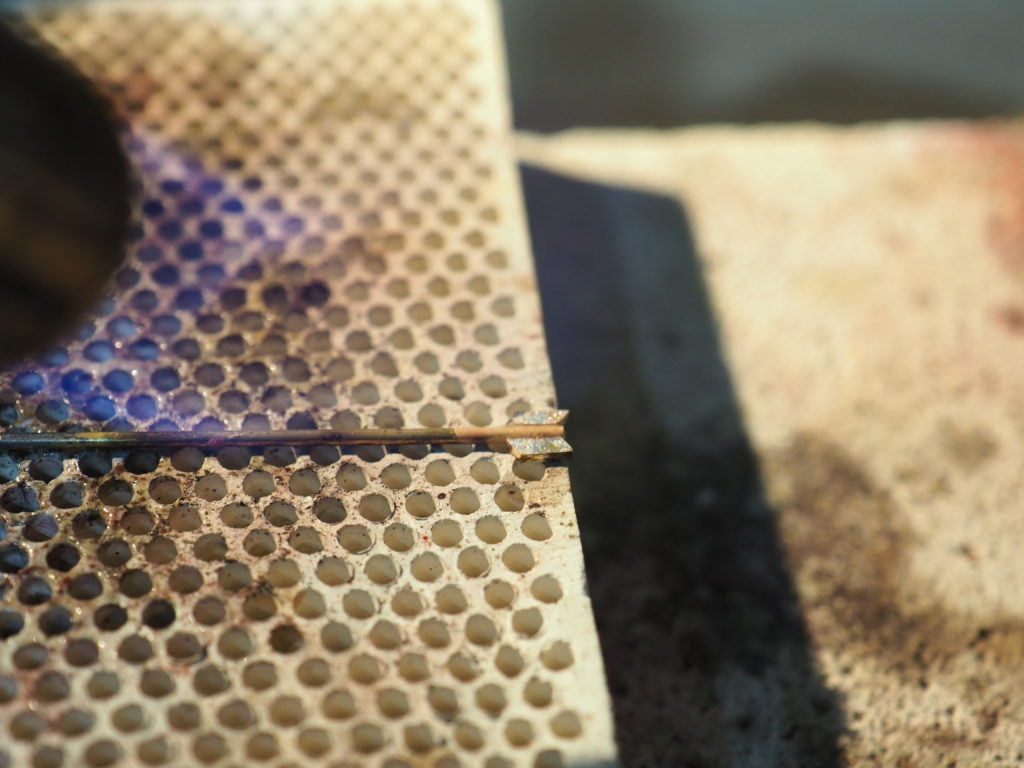

耐火レンガとハニカムブロックの上にフラックスを塗った作品を置いて、バーナーで加熱していきます。バーナーで温めていくと、フラックスが沸騰して白色から徐々に透明になってきます。

銀ロウは炙るような火で行うと上手にできます。バーナーの火の先がちょっと跳ねるような柔らかめの火が理想です。

ロウ付け箇所を集中的に炙るのではなく、全体的に炙っていくようにします。

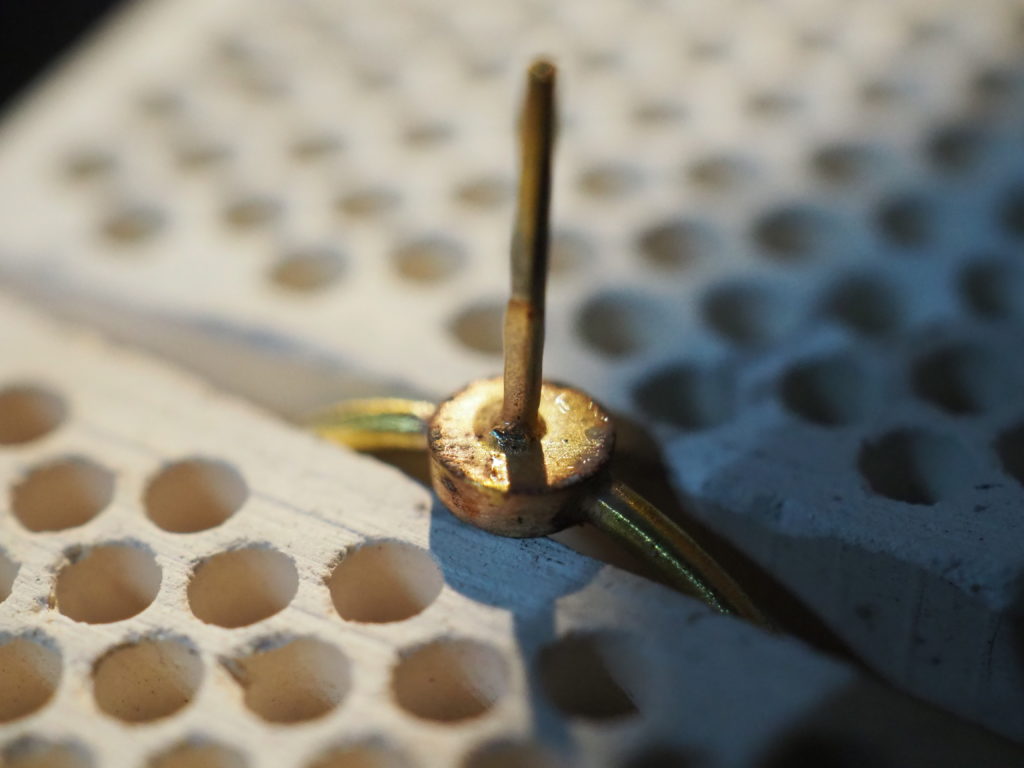

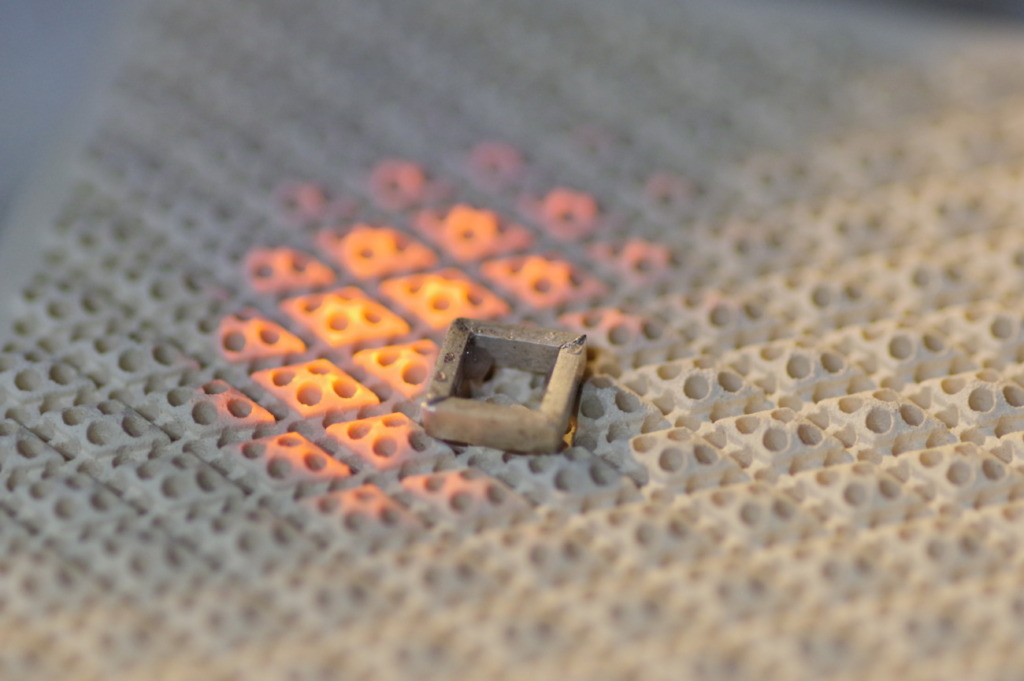

4. ロウを作品に置いて溶けるまで加熱

フラックスが透明になってきたらロウ材をロウ付けしたいところに置いて、さらに加熱します。

しばらくするとバターが溶けるようにロウが広がっていきます。

ロウがくっつけたいところに回ったら火を止めて水に入れて冷やします。

5. 酸洗いをする

フラックスや酸化皮膜を除去するために、再度酸洗いをしておきます。以上でロウ付けは終了です。

理想の火加減

目玉焼きを作るときと同じように、ロウ付けも火加減が重要です。火が強すぎると、ロウ材がしわしわになって溶けてくれなくなってしまいます。(この状態をロウが『枯れる』といいます。)

銀ロウをロウ付けするときのバーナーの火加減は、炎の先がちょろちょろと筆のように揺れるくらいが良いです。

ステンレスや鉄をロウ付けする場合

ステンレスや鉄は、シルバーや真鍮などよりも酸化しやすいです。火で炙るとフラックスが溶け出す前に黒ずんでしまい、ロウが流れなくなってしまいます。

ステンレスや鉄をロウ付けするときは専用のフラックスを購入するか、ボンプロ液を使います。

ボンプロ液は金をロウ付けする際に使う薬品ですが、鉄やステンレスをロウ付けする時にも役立ちます。鉄やステンレスが酸化し始めるより低い温度で表面を保護します。

ボンプロ液を使って鉄やステンレスをロウ付けする手順

1. フラックスを塗る

フラックスを塗ります。工程1と2の順序は逆でも構いません。

2. ボンプロ液をつける

ボンプロに作品を漬けるか、筆で塗って軽く火で炙ります。ボンプロ液は主成分がアルコールなのですぐに揮発します。

当然、ボンプロ液は引火性ですので気をつけて作業してください。万が一ボンプロ液の瓶に引火してしまった場合は、慌てずに蓋を閉めて酸素の供給を遮断してください。(すぐ火が消えます)

絶対に水をかけないようにしてください。(アルコールは水に溶けやすいため、水をかけたところ全体に燃え広がることがあります)

3. ロウ付けする

ここからの手順はシルバーや真鍮と同じです。ボンプロ液をつけたことで白い膜が表面を覆っています。加熱とともに徐々に透明になってきます。

銀ロウ付けの手順と失敗しないコツ まとめ

ロウ付けは火を使うので、敷居が高く感じるかもしれません。でも、出来るようになると可能性がぐんと広がります。

より立体的で手の込んだものが作れるようになりますので、ぜひ挑戦してみていただけたら幸いです。

やってみると、意外と難しくないことが分かると思います。