金属の板を切り抜いて、ブローチを作ってみます。

彫金入門としては最適な作品だと思います。

今回は3種類、いろいろな技法を活用した工程を解説します。

シンプルに板を糸鋸で切り抜いて、お好みのテクスチャをつけて、ピン金具を取り付る…シンプルで簡単なブローチです。

技法的には難しくないので、初めての方にもおすすめです。

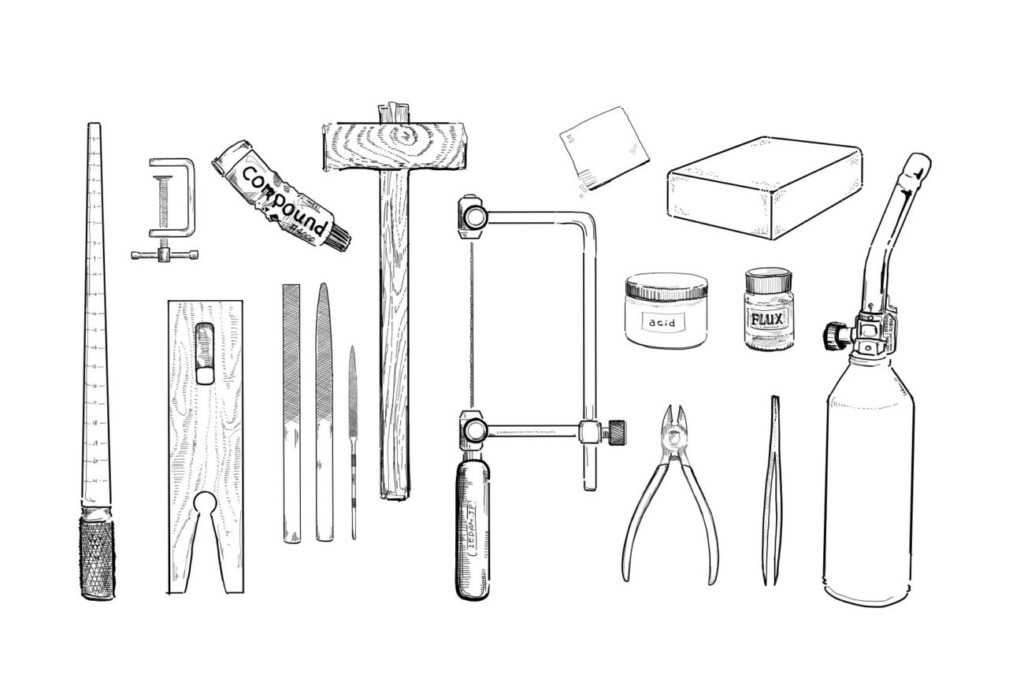

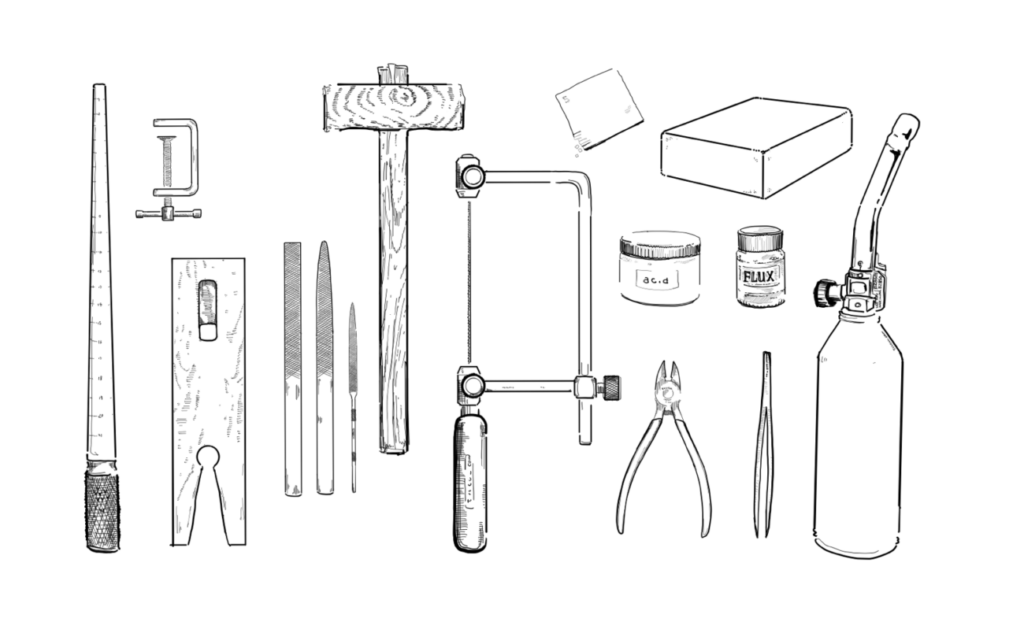

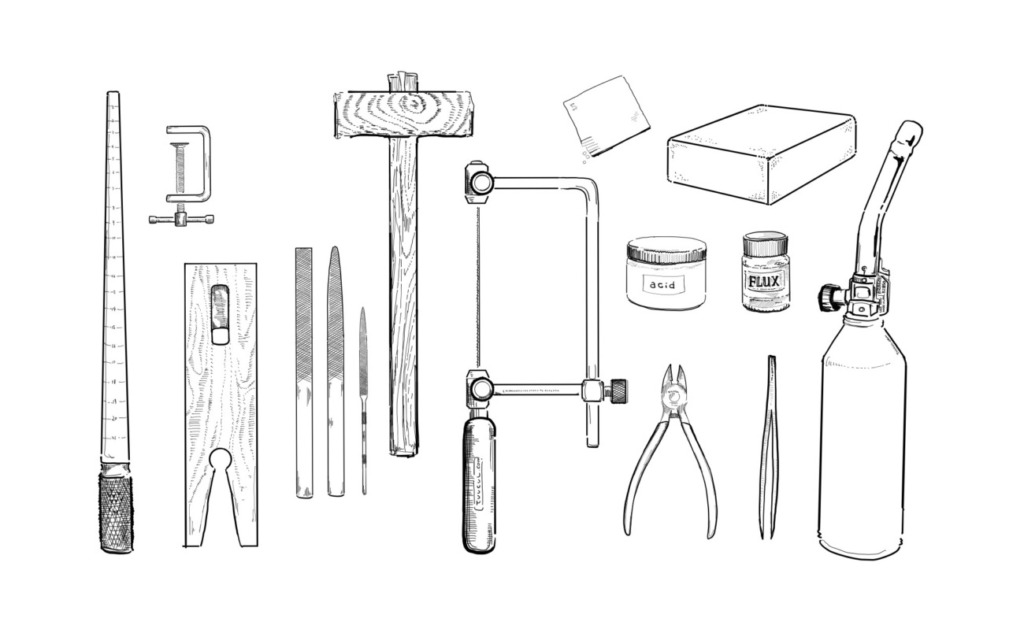

使用する道具と材料

ロウ付け無しの場合の道具

ロウ付けができると作品の表現の幅が広がりますが、ハードルが高くなりますので、豚のブローチはエポキシ接着で作る方法で紹介しています。

スチールバー・坊主タガネは線を彫るときいずれかを使います。どちらかあればOKです。

ロウ付けをする場合の道具

上の道具にプラスしてロウ付けセットが必要です。

ろう付けで金具をつけた方がより強度が高く、壊れる心配も低くなります。

また、ロウ付けができると指輪などのアクセサリーも作れるようになりますので、ぜひ挑戦してみていただけると嬉しいです。

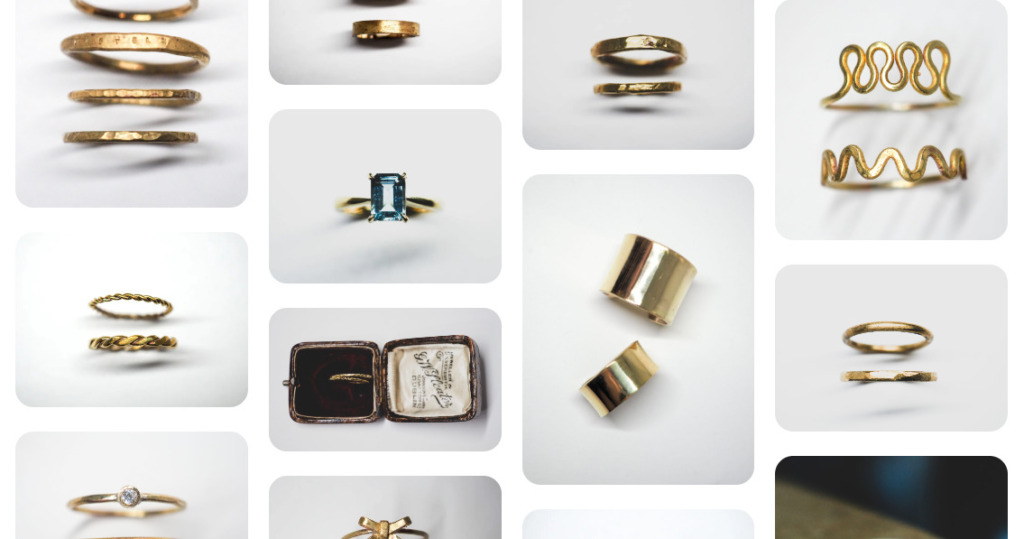

ツウクルではアクセサリーの作り方も紹介しています。

関連記事 【金属・彫金】初心者でも自宅で作れる指輪の作り方・デザイン別16選!完全版

材料

真鍮板は1.0mmを使いましたが、特に決まりはありません。あまり厚みがあると加工が大変になります。

ブローチピンは100円ショップでも売っています。取り付け部分に穴が二つ開いているタイプが良いです。

エポキシ接着剤は接着力の強いDevconというアメリカ製のものがおすすめです。

接着前に脱脂するために、アルコールやアセトンなどの溶剤を用意しておいてください。

金属・真鍮板を使ったピンブローチの作り方 手順

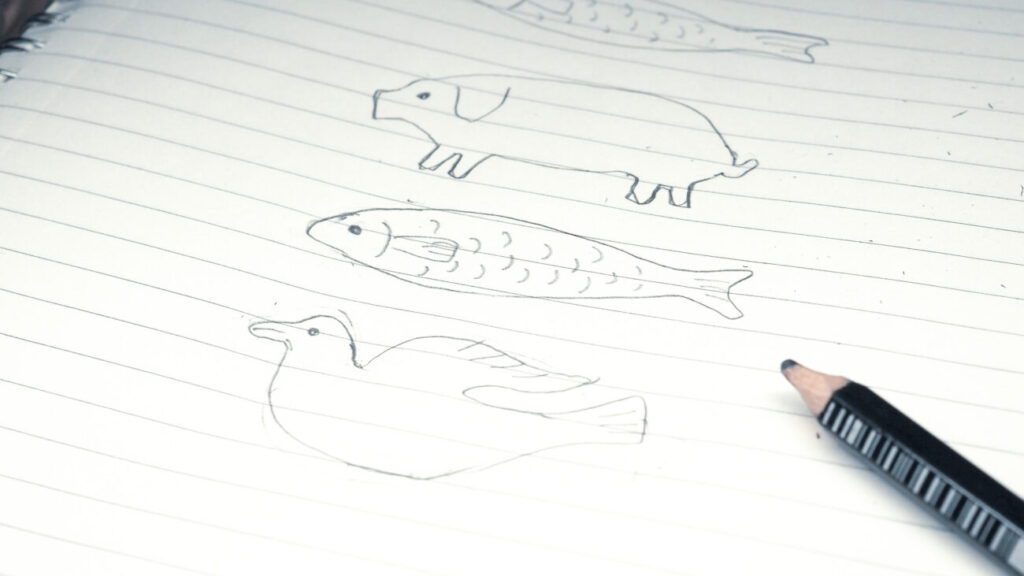

イラスト画を用意する

紙にイラストを描きます。リアルなのもよさそうですが、何となくゆるい感じの方が可愛くなりそうだったので頑張ってみました。

子どもが描く絵などをトレースして、ブローチにしても思い出になるかもしれませんね。

狙ってゆるいイラストを描くのはなかなか難しいです。

何となくニセモノ感が漂っている気がしてなりません。線に迷いが感じられます。

糸鋸で板を切り抜く

油性ペンで下書きする

魚の模様を油性ペンなどで入れます。この印に合わせて模様を入れていきます。

ハンマーとタガネで模様を入れる

進行方向と滑らすように動かしながらタガネを打つときれいな線が打てます。

いきなり本番ではなく、まずは切れ端などで試してみてください。

その他の線の入れ方

タガネで線を入れるのは、そこそこ大きな音が出ます。

音があまり出ない方法も考えてみました。

ブッシュスチールバーというリューターに取り付けて使う特殊なドリルを使ったり、糸鋸で線まで入れてしまう方法があります。

スチールバーで削る方法

ブッシュスチールバーNo.1 サイズ1mmを使って線の場所を削っていきます。スチールバーで削るときは、リューターの回転数は低めで(ゆっくりで)、油をつけて使うと刃が長持ちします。

油は食用油でもOKです。

手が滑って余計なところまで削らないように、リューターをしっかり持って作業します。

糸鋸で線を入れる

糸鋸で切ってしまうのも手です。目はドリルで開けました。ドリルは持っておくと便利ですが、使う予定がない場合は目だけセンターポンチタガネで入れておくと良いと思います。

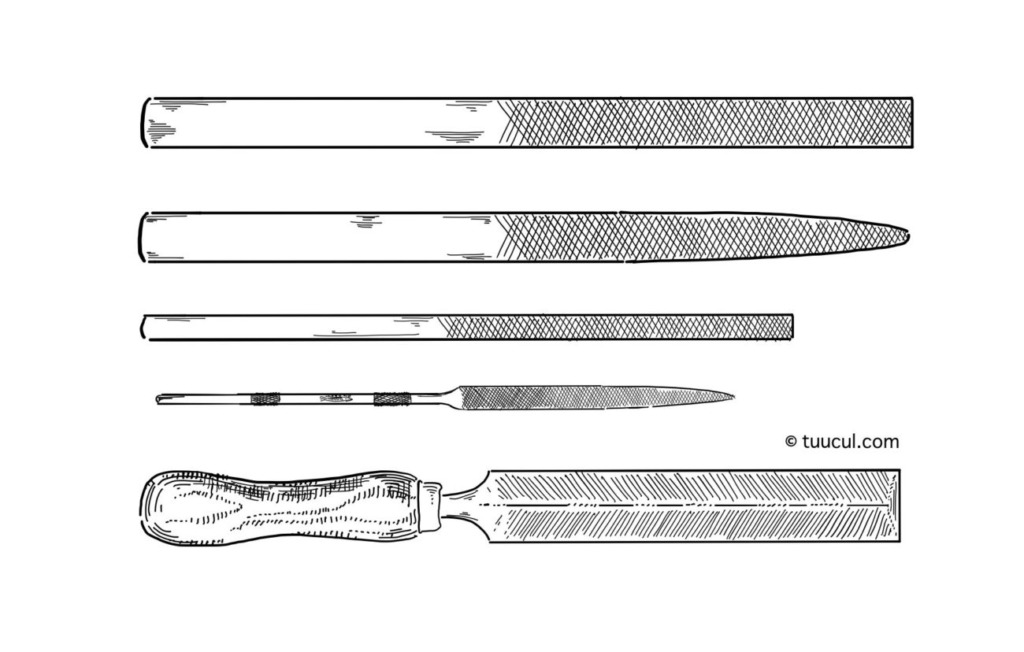

糸鋸で線を入れた場合は、角が尖って危ないので精密ヤスリで削っておきましょう。

耐水ペーパーやヤスリで整える

耐水ペーパー#300~#600で傷を消しておきます。

糸鋸で切った面はヤスリで削ってきれいにしておきます。

切り口の角や手で触って痛いところはこの段階で丸めておきます。

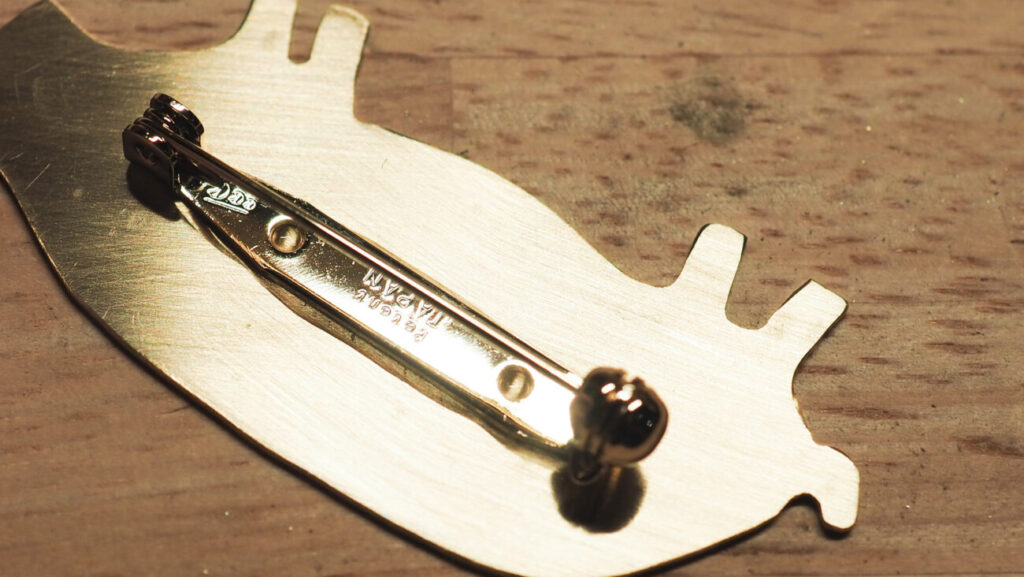

ブローチピン金具の取り付け準備

ブローチピン金具に空いている穴の位置に、真鍮丸棒をロウ付けしてカシめて固定する流れとなります。

カシメというのは棒の頭をたたいて変形させることで板と板などを固定する方法です。

身近なものだとリベットなどがそうですね。

油性ペンで入れた印の真ん中に、消えても位置が分かるようにセンターポンチタガネで印を打っておきます。

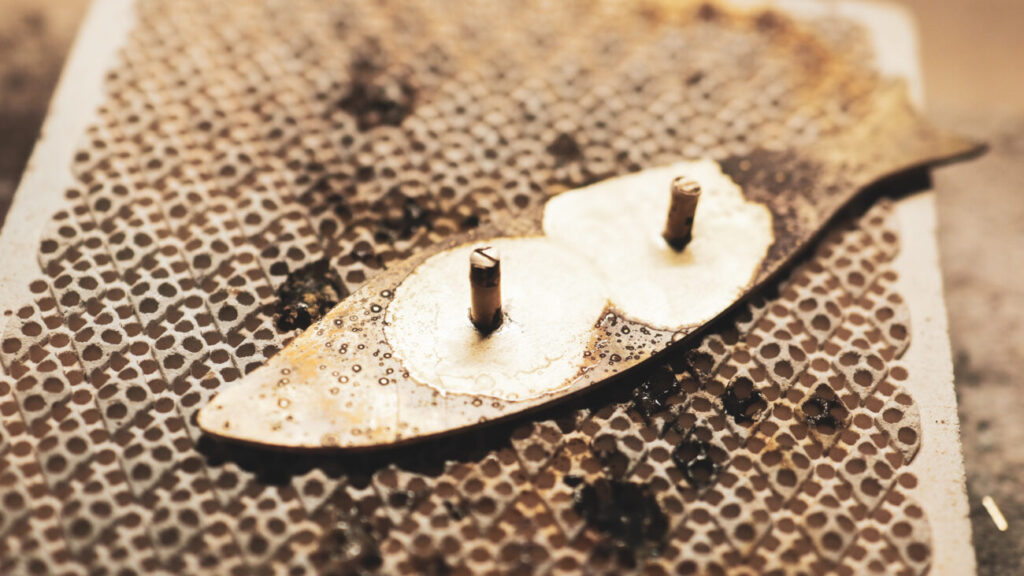

ロウ付け

印を入れた位置にピン金具の穴径と同じ直径の真鍮丸棒(この場合は2.0φ)をロウ付けします。

銀ロウ7分(”ななぶ”と読みます。)を使っています。

ピックリングコンパウンドを湯に溶かして、5分くらいつけておきます。(この工程を酸洗いといいます)

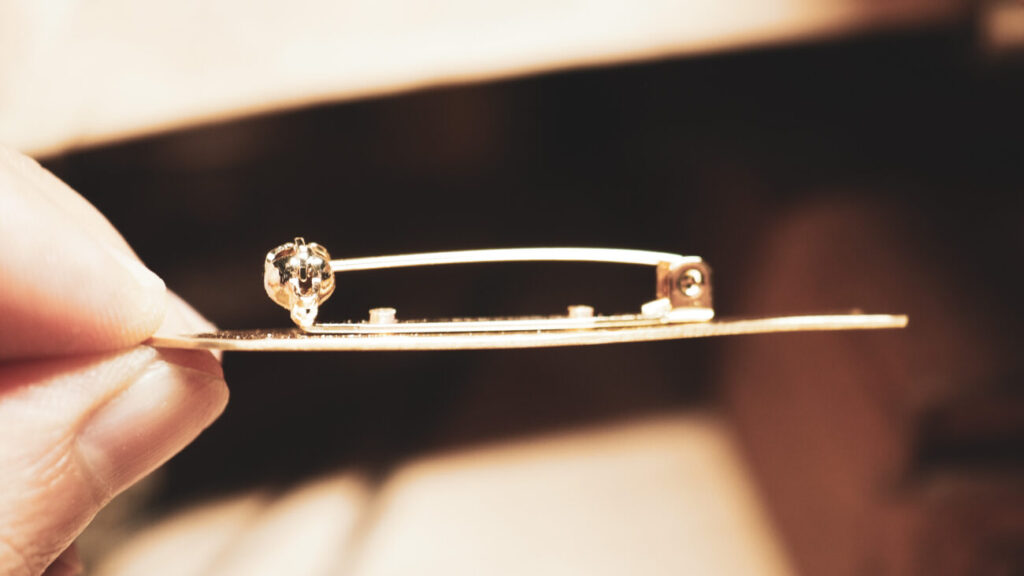

ブローチピン金具の取り付け

丸棒をロウ付けしたら金具を取り付けていきます。

この手法は一度取り付けると二度と取り外しができなくなります。

劣化したりすることはないので、半永久的に強度を保てます。

ブローチピン自体をロウ付けするのはお勧めできません。

メッキが施されているので、熱ではがれたりすることがあります。

また、熱が加わることでピン金具が柔らかくなってしまい(鈍る”なまる”といいます。)強度が失われます。

全く気が付かなかったのですが、鳥の方は丸棒を立てる位置をミスりました…表から見えてしまっている…完全に見逃していました。皆様はお気を付けください。

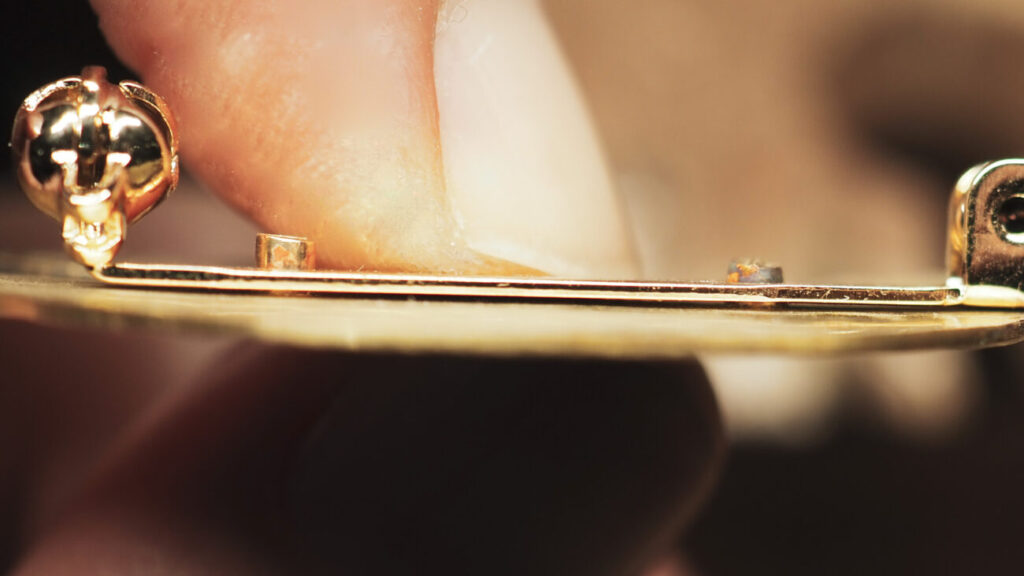

丸棒をカット

ロウ付けした丸棒がこのままでは長いので、カットしていきます。

ピン金具の板厚の倍くらいの長さに切っておきましょう。

切り口はヤスリで平らに削っておきます。

次の工程以降は着脱ができなくなるので、ピン金具が上下正しい方向にセットされているか確認しておきましょう。

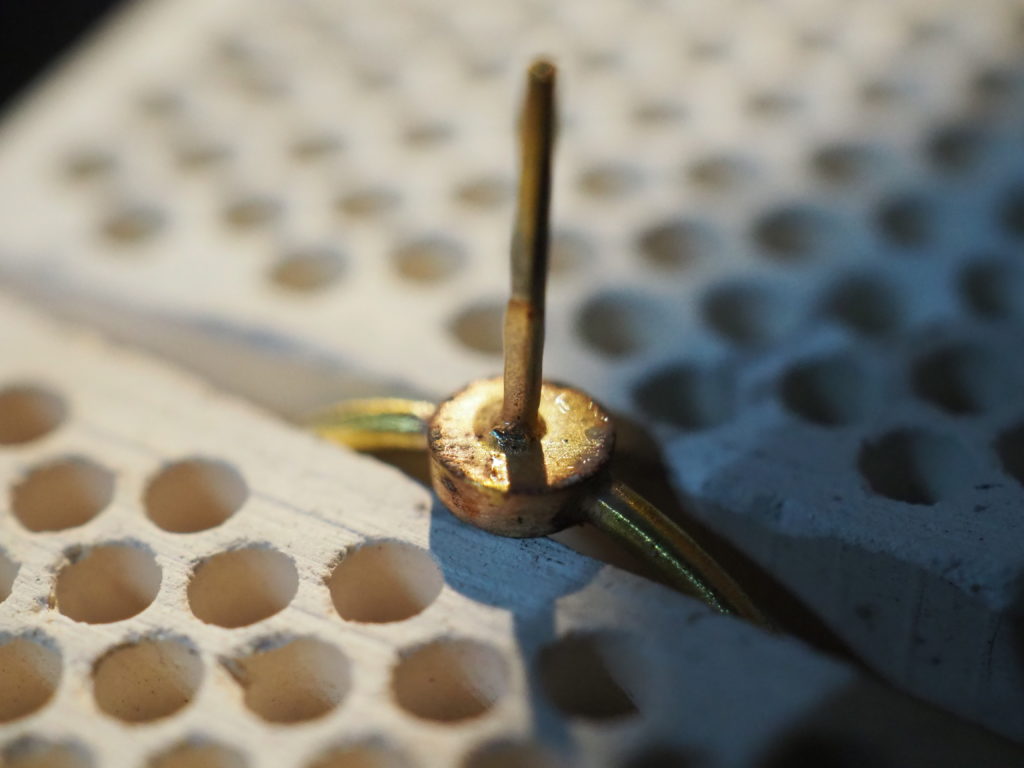

センターポンチタガネとハンマーで、丸棒の中心を打つ

本当はカシメというと、丸棒の頭を叩いてつぶして、キノコ型にして固定するのがセオリーです。

しかし、それ用にタガネをもう一本用意するのも微妙なので、センターポンチタガネを使います。

センターポンチタガネを、ロウ付けした丸棒の中心にあてがってハンマーで打ち込みます。

タガネがめり込むことで丸棒が広がるように変形して、ピン金具と本体を固定する仕組みです。

角を削っておく

このままだと少し角が立っていて危険なので、ヤスリで削り落としておきます。

丸棒の厚みもなるべく落とせると見た目がきれいです。

ブローチピン金具まで一緒に削らないように気を付けてください。

リューターをお持ちの場合はロールペーパーで削ると早いです。

エポキシ接着の場合は

ロウ付けをしない場合は、エポキシ樹脂で接着します。

エポキシ樹脂で接着する前に、裏面を耐水ペーパーで磨いて、洗剤で油分を完全に洗い落としておきます。

乾燥させたら、エタノールなどの有機溶剤でふき取り、さらに脱脂しておきます。金具の方も拭いておきます。

なるべく接着面を触らないようにして接着しましょう。

参考:【金属・石・ガラス用】エポキシ接着剤のおすすめとやり方

テクスチャを入れる

仕上げにテクスチャを入れます。研磨剤で磨いて光らせたり、耐水ペーパーでヘアラインを入れたり、お好みの見た目にしてみてください。

この魚のブローチのテクスチャーは、耐水ペーパー#600を小さくちぎって、円を描くように動かしながら削りました。

鎚目を入れる場合は…

鎚目を入れる場合は、ロウ付け前の段階で入れておきます。金床の上でハンマーでたたいてテクスチャをつけていきます。

完成

さて、これで完成です。幾何学模様や植物などのモチーフで作ってみるのも楽しそうです。

色々な模様や図形が打刻できるスタンプタガネも売っています。そういうものを使ってもよいかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

最後にお知らせ

ただいま、自宅で金とダイヤの指輪を作る方法をメール講座で配信しております。金のロウ付けのコツや、ダイヤを割らずに留める方法を公開しています。自宅で彫金を始めるためのPDFリストも配布中です。(メール講座もPDFも無料です)

無料ですのでよろしければご購読いただけたら嬉しいです! ↓こんな感じの内容です。