彫金ではタガネ(鏨)と呼ばれる先が加工された鉄の棒を使って、金属を彫ったり、変形させたりして加工します。今回は石留めに使うフクリンたがねと、金属に模様を入れるなめくりタガネを作ってみます。

タガネ株について

フクリン留めなどに使うタガネは『タガネ株』と呼ばれる鋼鉄の棒を加工して作ります。

赤い印のついた赤タガネと青いタガネがありますが、赤タガネの方を買っておいてください。(3本必要です。1本200円しないくらいです。)赤タガネは鋼鉄、青タガネはハイス鋼という素材でできています。赤タガネはヤスリで削って加工ができますが青タガネはグラインダーなどで加工する必要があります。

タガネの形をつくる

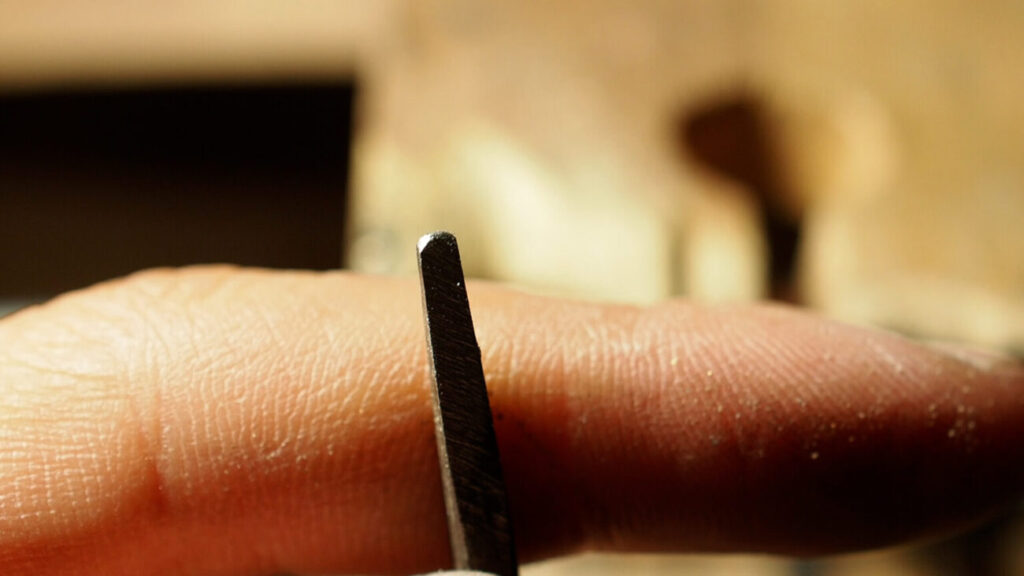

ヤスリで削ってタガネの形を作っていきます。

1.ふくりんタガネ(丸い石用)の作り方

まずは8mm以下の小さめの丸い石をキレイに覆輪留めすることができるタガネを作ろうと思います。

精密ヤスリの甲丸型で凹形に削っていきます。

形ができたら側面を紙やすり#600で削って滑らかにしておきます。100円ショップに売っている金属用紙やすりセットを使っています。もちろん、ホームセンターや彫金道具屋さんで売っているちゃんとしたものでもOKです。

リューターを持っていたら、バナナサンドペーパーなどでキレイにしておきます。リューターをお持ちでない場合は、紙やすりを鉛筆などに巻いてやすりがけします。

これで形作りは完了です。後ほど『焼き入れ』作業を行います。

1.ふくりんタガネ(汎用)の作り方

同じ手順で今度は凸形のものをつくります。

これで覆輪タガネはOKです。凹んでいる方はラウンドカットのフクリン留めが初めての方でもきれいにできます。

凸型は大きな石やラウンドカット以外の石を留めるときに使います。

3.なめくりタガネ

凸形のタガネの角を落として丸めたタガネです。これは金属に筋や模様を入れたりする際に使います。

タガネの焼き入れ

タガネはそのままでも使えますが、焼き入れで硬度を上げておくと長持ちします。鋼材は熱の入れ方で硬さを変化させることができますので、これらのタガネも『焼き入れ』と『焼き戻し』をしておこうと思います。

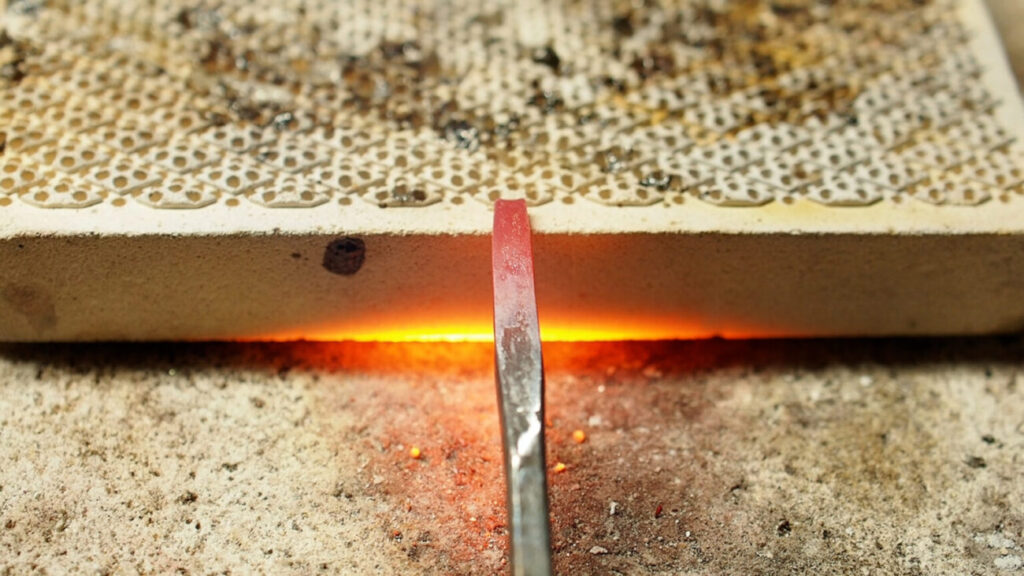

まずは焼き入れから行います。

先っぽの方3cmくらいを真っ赤になるまでバーナーで炙ります。真っ赤になったら水につけて急冷します。

焼き入れをするとカチカチになるので、ヤスリで削ろうとしても弾かれて削れなくなります。

焼き戻し

このままでは硬すぎて衝撃に弱くなっている状態です。タガネはトンカン叩いて使うので、ある程度衝撃に強くなければすぐに折れてしまいます。

硬さと粘り強さ(靱性)はトレードオフなので、硬度を上げると脆くなってしまいます。

適正な粘り気にするために『焼き戻し』を行います。

「タガネをバーナーで炙ってきつね色になったら冷やす」という作業を行います。タガネ表面の色の変化が見れるように、タガネ側面の黒さびをペーパーで削り取っておきます。

黒さびを削り取ってタガネが銀色になったら、石鹸(私はレモン石鹸を使えと教わりました。)を表面に塗ります。塗らなくても問題ありませんが、石鹸を塗ると変色せず色が見やすくなります。(塗らなくてもできます。)

先端から3cmくらい下のところをバーナーで炙ります。意外と早く色がついてくるので水を近くに用意しておいてください。火はあまり強くせずに優しく炙るように作業した方が良いです。

先端がわずかに『きつね色』になったらすぐに水につけて冷やします。焦茶色になってしまうと加熱しすぎです。先端まで茶色や青など『きつね色』以外になってしまった場合は、再度焼き入れ作業からやり直します。

焼き戻し前のタガネと、きつね色になったタガネの比較です。

仕上げに先端をピカピカに磨いておいてもOKです。

タガネの作り方 まとめ

ということで今回は覆輪タガネとなめくりタガネを作りました。凹型の覆輪タガネは、初めて覆輪留めをする人でもガタガタにならずにキレイに石を留める事ができる優れものです。

よかったら試してみてくださいね!

コメントを残す